2025.01.27 仕事術

第28回 どうする自治基本条例①

元所沢市議会議員 木田 弥

議会基本条例に比べて、自治基本条例制定に議会として熱心に取り組んだ事例は、あまり耳にしたことがありません。議会基本条例の制定は議会改革に直結しますが、自治基本条例はどちらかといえば執行部が提案する原案を議会が審査するというスタンスです。

所沢市議会の2010年の場合は、そうした形式で審査しました。ただ、他の議会との違いは、執行部から提案された自治基本条例案を審議するために、自治基本条例制定特別委員会を設置し、12回の委員会を開催、各条に詳細な検討を加えておおよそ25か所程度を修正したことです。これほどの修正が加えられたのは、所沢市自治基本条例が、積極的な市民参加のもとにつくられたことで、できるだけ参加した市民の意思を尊重したいという執行部の意図もあり、条文は生煮え状態のまま議会に送られたという背景があります。もちろん議会の修正案に対しては、パブリックコメントや参考人招致、公聴会開催など、フルセットで対応しました。

自治基本条例そのものの制定は近年それほど活発ではないので、議会として自治基本条例を審議するという機会はあまりないかもしれませんが、もしそういう機会があれば、所沢市議会の審議の方法についても参考にしていただければと思います。

自治基本条例を制定する自治体はここ数年で激減

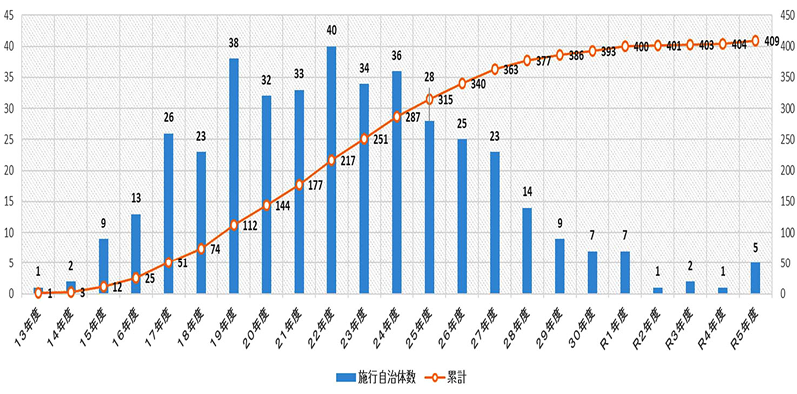

連載第21回「どうする議会基本条例①」でも紹介した、最近の自治基本条例の制定状況について改めて確認します。

公共政策研究所の調査による「全国自治基本条例・議会基本条例の施行状況(2023.10.1現在)《修正版》」を受けて地方自治研究機構は、「議会基本条例は、令和5年(2023年)10月1日時点(施行日を基準)で、全国1012の自治体で施行されていることとなる。全国の自治体における施行自治体の割合は56.6%であり、内訳は、道府県が32団体、市区町村が980団体である。自治基本条例が全国の2割強の自治体で制定されているのに対して、議会基本条例は6割弱の自治体で制定されていることになる」と分析しています。

議会基本条例が、一時期の制定ブームが過ぎた後も年間二桁以上の議会で制定されている(2021年度33議会、2022年度37議会、2023年度9月までで19議会)のに比べて、自治基本条例は、ここ3年は一桁台で推移(2021年度2自治体、2022年度1自治体、2023年度9月までで5自治体)しています。最も制定が盛んだったのは、2010年度の40自治体です。自民党から民主党を中心とする連立政権への政権交代が2009年8月に起こり、2012年12月まで続きました。政権が自民党に移行した後は、ガクッと制定件数が減っています。これは、自民党がそもそも自治基本条例の制定に関して慎重論を展開していたことにあります。

自民党は、「チョット待て!!“自治基本条例”~つくるべきかどうか、もう一度考えよう〜」というリーフレットを、2012年1月に作成しています(1)。

今回は、自治基本条例のあり方について議論するのではなく、その制定過程についての報告ですので、このリーフレットの内容については深くは触れませんが、自治基本条例についての論点がよくまとめられているので、参考にしてください。実際、特別委員会の議論においても、このリーフレットで指摘されている最高規範性のあり方については議論になりました。

いずれにせよ、自民党が政権に復帰した後は、自治基本条例の制定件数が激減していることは、図を見ても明らかです。

出典:公共政策研究所「全国自治基本条例・議会基本条例の施行状況(2023.10.1現在)《修正版》」

(https://koukyou-seisaku.com/image/2023.10.1jitigikaisekoujyukyou2.pdf)より引用

図 年度別全国自治基本条例施行状況

所沢市が自治基本条例を制定したのは2011年です。所沢市では、それまで4期16年にわたって自民党系のA市長が続いた後、2007年に当時の民主党のB市長が誕生しました。このB市長が、自治基本条例の制定に熱心でした。結局このB市長は、2期目の選挙を乗り越えることができず、1期限りの任期となりました。