2024.10.10 医療・福祉

第5回 若年性認知症支援の難しさ

意思決定支援の難しさ

さらに、こうした複雑な制度・サービスの利用に当たっては、一つずつ本人の意思決定の支援が伴ってきます。

どういうことかというと、障害福祉や老人福祉のベースには「自立」という概念が根底にありますが、その自立の鍵となる概念は「自己決定」といわれています。つまり、何らかの判断をする際に、自分で決めることが大事である、ということです。

例えば、80代で認知症のある一人暮らしの高齢者Kさんがいたとします。Kさんは認知症ゆえに、一人で家にいると、ふいに家を出てしまい、道に迷い警察に保護されることがあります。

それでも、ホームヘルパーやデイサービスなどの利用により、何とか一人暮らしを続けていました。しかし、認知症が進み、警察に保護されることが増え続け、交通事故や何らかの事件・事故に巻き込まれるリスクが出てきた場合、これからのケア方針を、つまり、それでも家で生活していくか、施設へ入るかといった判断を誰が、どのように決めていくべきでしょうか。

こうした場合、ありがちなのは、認知症である当のKさんは、自身の問題を客観的かつ適切に把握できないまま、「このまま家での生活を続けたい」といい、ケアマネジャーなど支援者側は「家での生活は危険だから、施設へ入るべき」と主張して物別れになることです。

このような場合に、本人が最良の選択や判断を行えるように丁寧に支援することが「意思決定支援」と称され、厚生労働省からは様々な意思決定支援のためのガイドライン(1)が出されています。

ガイドラインでは、丁寧な説明や同意を経ながら、時間をかけて本人の自己決定を支援するプロセスが書かれています。しかし、生活全般に関する様々な次元の問題について、果たしてどこまで丁寧な意思決定支援をすることができるのだろうか、という現実的な疑問を抱いてしまいます。

また、現行の制度では、その意思決定支援を誰が行うのかは明確にはされていませんが、家族支援の見込まれない一人暮らしの若年性認知症の方の場合は、前述の若年性認知症支援コーディネーターが行うことになるかもしれません。

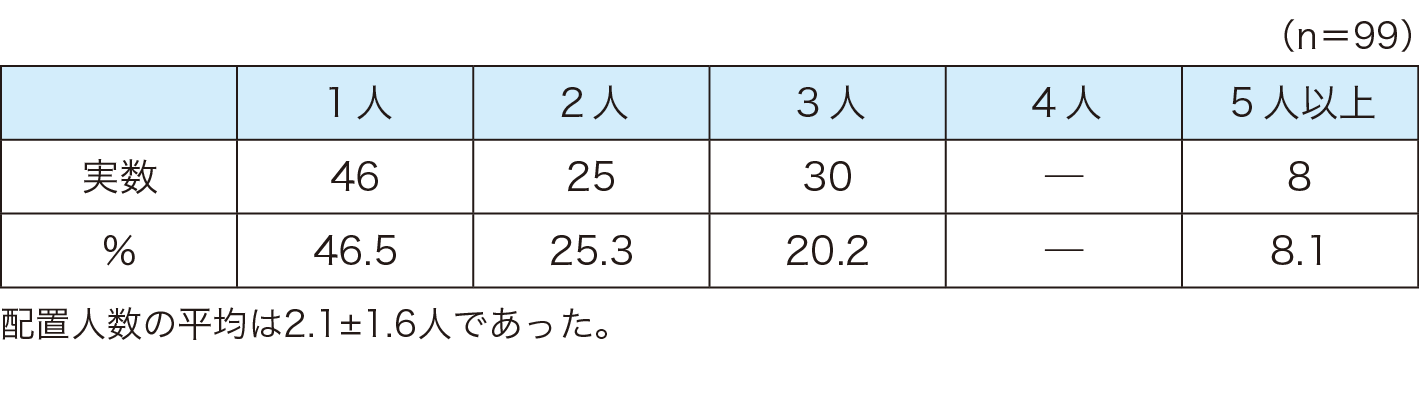

しかし、若年性認知症支援コーディネーターは1都道府県に対して、平均2.1±1.6人だけの配置で、その6割が兼務という統計結果があります。

出典:社会福祉法人仁至会認知症介護研究・研修大府センター「令和2年度認知症介護研究報告書」

〈若年性認知症支援コーディネーターの効果的な配置のあり方等に関する調査研究事業〉(2021年)

(https://www.mhlw.go.jp/content/000859361.pdf)

表 配置先での若年性認知症支援コーディネーターの配置人数

果たして、その若年性認知症支援コーディネーターに意思決定支援をするだけの余裕があるのかという疑問がつきまといます。いえ、厳しい言い方をすれば、キーパーソンとなれる、しっかりした家族介護者がいる場合はともかくとして、そうした支援が見込めない若年性認知症の方に、丁寧な意思決定支援を若年性認知症支援コーディネーターが行うことは困難だと思います。

その結果、どういうことが起こりうるか──。今、例に挙げたような若年性認知症の方に対して、必要な支援やサービスのコーディネートがうまく行われず、問題の深刻化が進行することになるのではないかと危惧します。

(1) 厚生労働省「意思決定支援に関係するガイドライン等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622_00026.html)。