2024.10.10 コンプライアンス

第6回 「議員からのハラスメントにかかるアンケート調査」結果を分析

Q5 そのハラスメント行為によって、業務に支障がありましたか。

全体回答 :ある…115人(75.2%)

管理職 :ある…57人(79.2%)

管理職以外:ある…58人(72.5%)

【分析】議員からのハラスメント行為によって、全体で75.2%が「支障がある」と回答しており、市議会議員からのハラスメント行為によって業務が阻害されていることが明らかになっています。特に管理職は約8割が業務への支障を感じており、市役所の生産性向上や働き方改革にも悪い影響があるといえるでしょう。

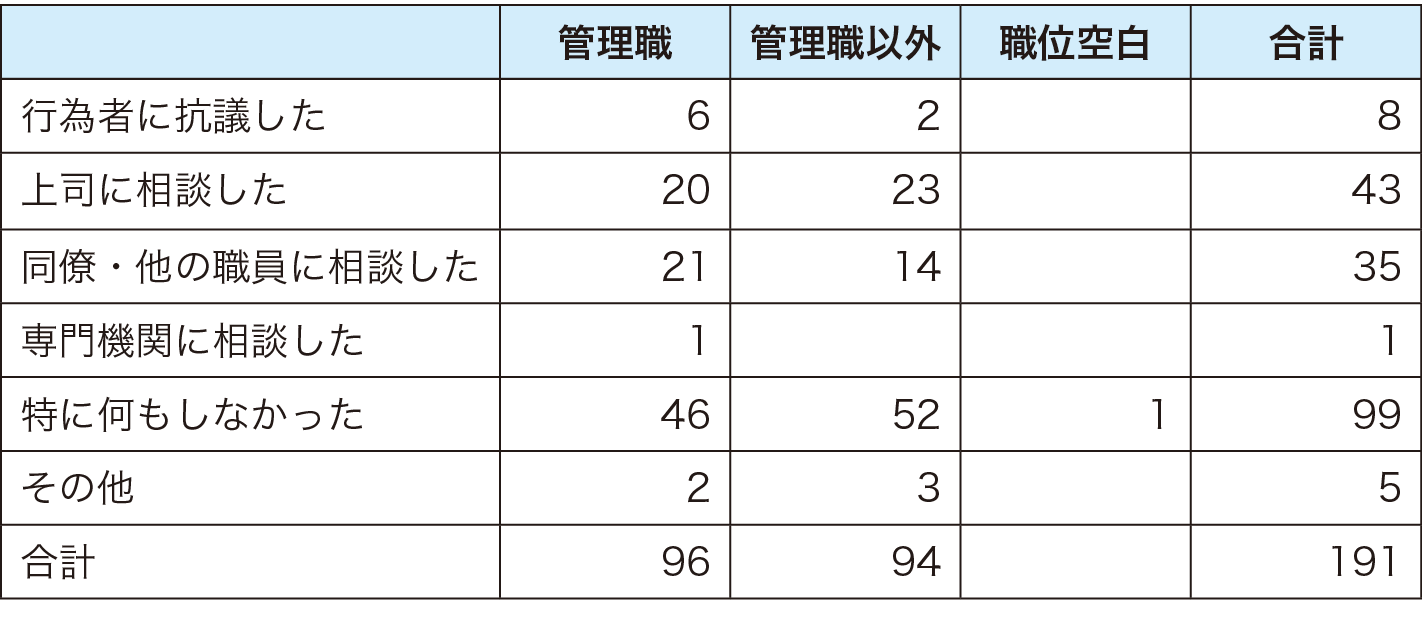

Q6 ハラスメントがあった際、どのような対応をしましたか。【複数回答】

【分析】ハラスメントを受けた際に「特に何もしなかった」という回答が全体の半数を占めており、ハラスメントを受けた側が泣き寝入りしなければならない状況が浮き彫りになっています。また、ハラスメントがあった際のアクションとして、「上司に相談した」、「同僚・他の職員に相談した」という回答がほぼ全てを占めています。

【分析】ハラスメントを受けた際に「特に何もしなかった」という回答が全体の半数を占めており、ハラスメントを受けた側が泣き寝入りしなければならない状況が浮き彫りになっています。また、ハラスメントがあった際のアクションとして、「上司に相談した」、「同僚・他の職員に相談した」という回答がほぼ全てを占めています。

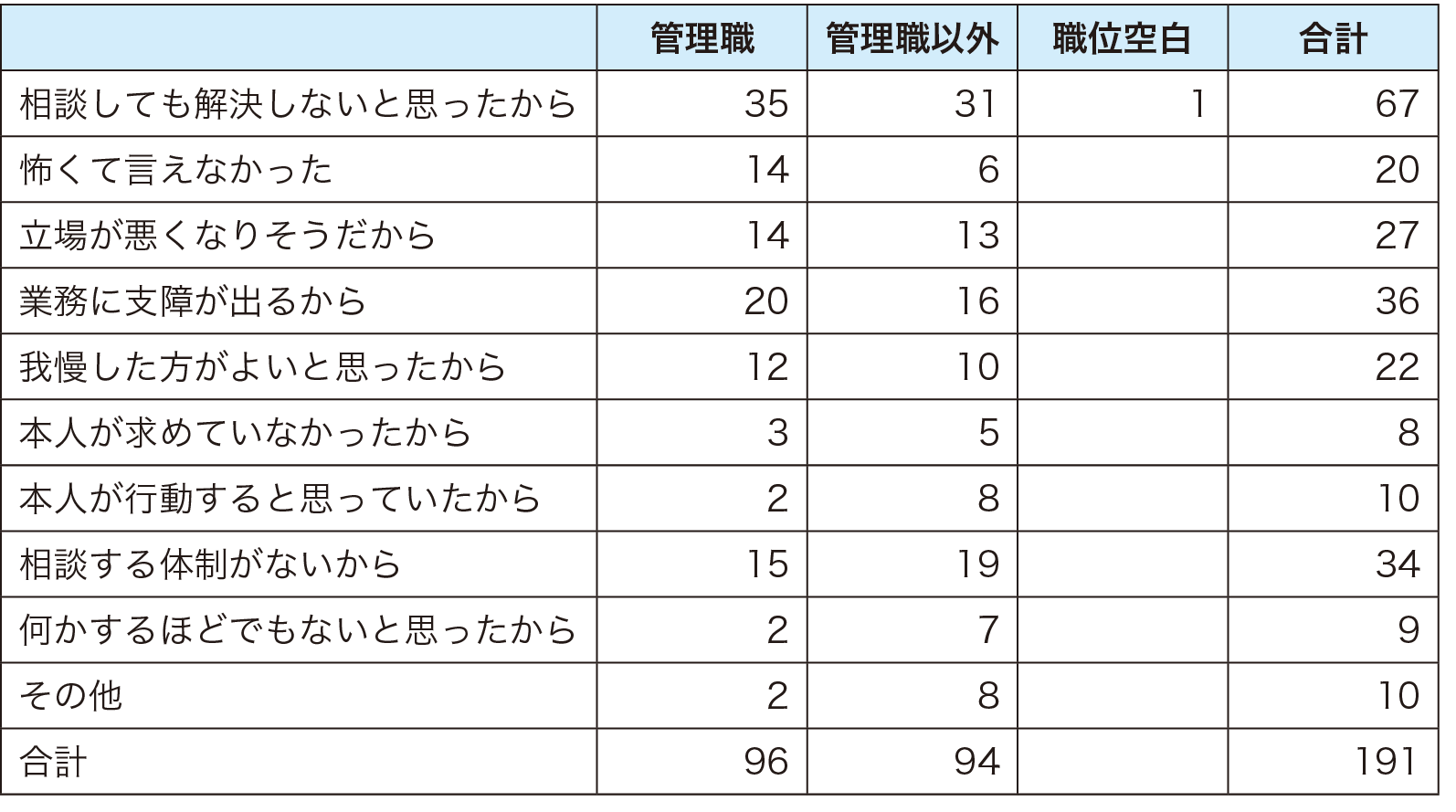

Q7 特に何もしなかったのは、なぜですか。【複数回答】

※Q6で 「特に何もしなかった」と回答した人(99人)の回答

【分析】「何もしなかった」理由で最も多いのが、「相談しても解決しないと思ったから」です。職員99人の回答に対して67人が回答しており、3人に2人はハラスメントへの対応を諦めているという状況です。また、「相談する体制がないから」という回答も多く、相談体制の整備が必要であることは明白です。

【分析】「何もしなかった」理由で最も多いのが、「相談しても解決しないと思ったから」です。職員99人の回答に対して67人が回答しており、3人に2人はハラスメントへの対応を諦めているという状況です。また、「相談する体制がないから」という回答も多く、相談体制の整備が必要であることは明白です。

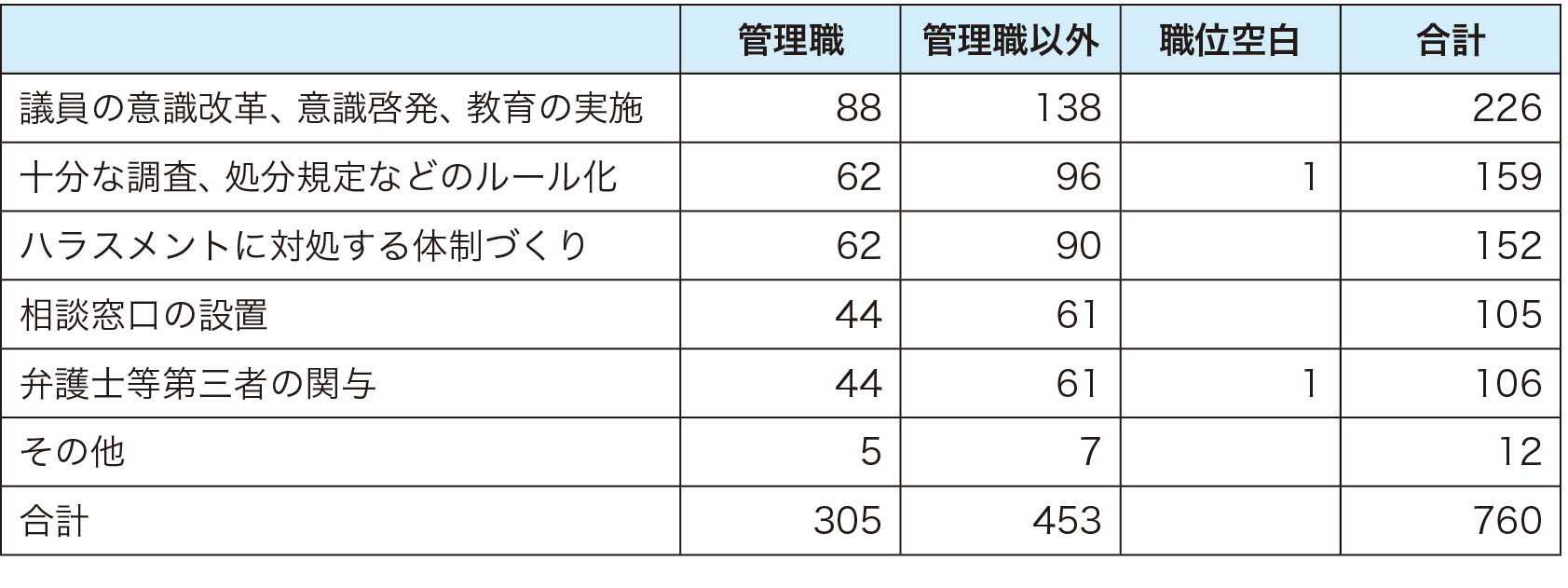

Q8 ハラスメント防止のために望むことは何でしょうか。【複数回答】

【分析】市議会議員によるハラスメント防止に希望しているのは、「議員の意識改革、意識啓発、教育の実施」が最も多く、次に「十分な調査、処分規定などのルール化」、続いて「ハラスメントに対処する体制づくり」や「弁護士等第三者の関与」、「相談窓口の設置」が求められています。

【分析】市議会議員によるハラスメント防止に希望しているのは、「議員の意識改革、意識啓発、教育の実施」が最も多く、次に「十分な調査、処分規定などのルール化」、続いて「ハラスメントに対処する体制づくり」や「弁護士等第三者の関与」、「相談窓口の設置」が求められています。

(3)自由記入欄への内容

・新聞にこんな記事が載っていたからB市もできるだろうと、本市の規模や財政を考えることなく次々に提案する議員に職員は困っている。

・市民に求められれば法令違反を平然と要求してくる。

・委員会等、衆目にさらされる公式の場で、担当職員に対し、長時間にわたり、かつ恫喝に近い言葉で追い詰めることは、市職員の人権を無視した行為だと考える。また、協議を要する事務の執行に対し、「いつまでにやるのか」、「すぐできることだ」、「職務怠慢ではないのか」と質問を執拗(しつよう)に繰り返すことは、パワハラに近い行為ではないかと思う。

・委員会等でも議員の中には市職員を下に見ていることが感じられる物の言い方をする人もいます。議会・委員会は公の場です。せめて丁寧な物言いはできないものでしょうか。それ以外の場所ではフランクに話をできるような関係はよいと思いますが、その場と時に応じた言葉遣いは社会人の常識ではないでしょうか。

・行政としての決定や対応に対し、便宜を図るよう要求されているところを何度も見たことがあります。特定の支持者のみ特別扱いすることは、市民のためにならないと思います。行政としての指導の内容を変えるようにいわれて、実際に上の決定で変えたという話を聞きました。

・電話対応時、現場等で出会った際、何かあるとすぐに「名前なんていうんじゃ?」と聞いてくるのはどうかと思う。「ワシは議員じゃ」といわれたこともありますが、そんなに議員ってえらいんですか? どうせこのアンケートの内容も議員が見る前に握りつぶされるんでしょう。見なかった、聞かなかったことにしないでほしい。

・何をもってハラスメントかは、人それぞれ意見・考え方が違うので分かりませんが、我々の業務に支障を来すような要求、市民だけの目線で物事をいう、決めつけるのはやめていただきたい。上司も議員に対しては反論できません。

・人として自分がされたり、いわれたりしたらどんな気持ちになるか考えてほしい。市を思って働いているのは職員も同じです。

・窓口に知り合いや支持者を連れてきて、優遇するようにいわれたことがあります。ほかの市民は正規の手続をとっているのに、不平等とは思わないのでしょうか。場合によっては他の市民が不利益を被ることもあります。権力の乱用ではないですか。

・アンケートをしても何も変わらないと思います。議員の質の問題です。議員が〇〇人もいること自体が税金の無駄遣いではないでしょうか。

・ある議員は「行政がちゃんと答えないから言葉がきつくなる」というが、質問に対して丁寧に説明し回答していても、議員の思うような回答でないため納得しないだけでは。何度も繰り返し執拗に責めるのはパワハラである。調査・協議等が必要なため担当課だけで即答できない案件もある。議長や委員長や他の議員も止めるべきでは。

・このアンケートの内容を、職員に不利益とならないような状態で全て公表してほしい。議員はパワハラをしている自覚がないのかもしれないが、この機会に自分の行動や言動がパワハラに当たらないのか見つめ直すべき。

・議会が怖い(議会月は体調をくずすことになる)。特に、どんな質問がくるか分からないため、準備が大変である。一部の議員ではあるが、聞く耳を持たない、暴言を吐く、自己主張を繰り返す等、特に何の質問がくるか分からない委員会はひどい。一部の議員の言動を止めない、注意しない議会全体に恐怖を感じる。職員はおびえている。

・議会の場でも、議会の外でもYESというまで詰めるのはいかがなものかと感じている。行政は法律や一定のルールに基づいて業務を行っているのであり、できない理由を説明しても理解しようとせず、思いどおりにならなければ「議会で質問する」などと圧力をかけられるケースがある。

・職員(特に管理職)の議会対応に対する疲弊感と心身への影響は相当であるため、この機会に改善してもらいたい。

・自分は直接ハラスメントを受けたことがないが、上司が自分又は自分の支持者の要求を通すために、議員から恫喝、脅迫じみた理不尽な要求を受けているのを実際に目にしたことがある(上司も脅迫じみた要求を受けた、といっていた)。また、それにより、深夜残業や休日出勤も余儀なくされていた。

【分析】自由解答欄には64人が回答しており、上記の内容をはじめとして、市議会議員からのハラスメントに対するコメントが多数寄せられています。

(4)B市議会における対応

本アンケートの結果を受けて、B市議会では「事例が寄せられる極めて深刻な事態と受け止めています」として対応方針を決定。ハラスメント研修の実施や相談窓口の設置、定期的な調査やハラスメント防止規定の制定などを盛り込んで議会改革に着手しています。

また、このアンケートは公開され、報道までされたことから、議員の意識や態度が変化するなど、改善の兆しが生まれています。

B市議会のような事例は珍しくありません。ここ1、2年、議会によるハラスメントの実態調査を実施する自治体が少しずつ増えてきました。それらを分析してもハラスメントの傾向や内容は基本的には同じです。このことから、職員に対するハラスメント対策は、全国の議会の共通課題といえるでしょう。