2024.05.13 医療・福祉

第4回 地域共生社会の鍵となる金銭管理の支援~日常生活支援事業をめぐって

ニーズに追いついていない日常生活自立支援事業?

このように、本事業は、金銭管理を支援する上で欠かせないサービスなのですが、「以前よりも利用に結びつきにくくなった」という声を耳にするようになった気がします。筆者自身の体感では、コロナ禍が転機になったように思います。また、近隣自治体の包括センターに勤める職員仲間からも同様の声を聞きました。具体的には、相談件数の増加に対して対応するマンパワーが足りていないのではないでしょうか。

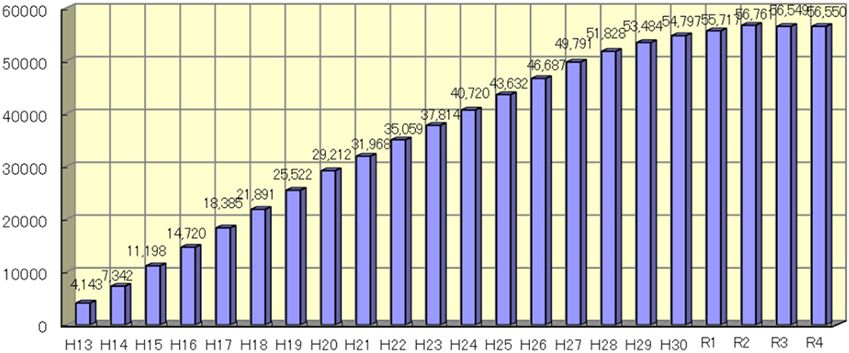

そこで、この事業の利用者数を見てみると、平成23年度までは、うなぎ上りに新規契約者数が増加しています。

出典:内閣府「日常生活自立支援事業について」

(https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/118/doc/118_130423_shiryou4.pdf)

図2 日常生活自立支援事業問い合わせ・相談件数及び新規契約締結件数の年度推移

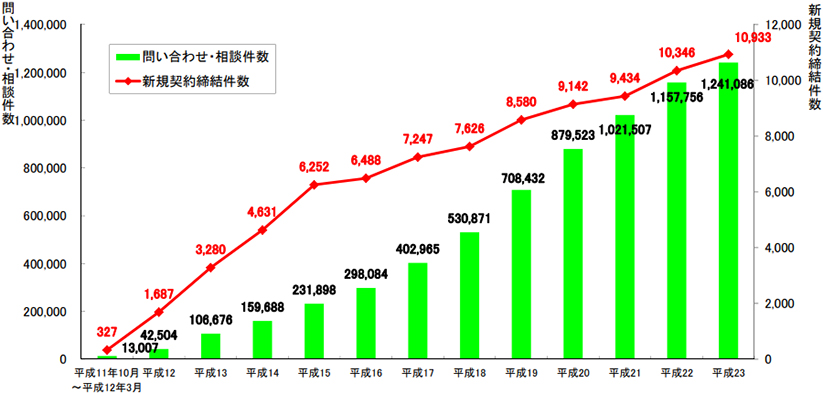

しかしながら、その伸びも平成28年度ぐらいから急激に鈍化します。少子高齢化に伴う認知症高齢者の増加や単身世帯の増加などから、この事業を必要とする人が増加の一途であることは容易に想像がつきます。にもかかわらず、その利用者数の伸びが鈍化しているのはなぜなのか。

この原因について、全国社会福祉協議会は、「令和4年度 日常生活自立支援事業に関する調査結果」において、次のように述べています。「近年は横ばいの傾向が続いていますが、この背景には、本事業が補助事業であり、予算上の制約等から支援を担う職員体制の拡充が難しいことがあげられます」(下線筆者)。

出典:出典:全国社会福祉協議会「令和4年度 日常生活自立支援事業に関する調査結果」(2023年)

(https://www.shakyo.or.jp/ActionReport/2023/v248-0815.pdf)

図3 年度末時点での実利用者数の推移