2024.05.13 医療・福祉

第4回 地域共生社会の鍵となる金銭管理の支援~日常生活支援事業をめぐって

主任介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士/地域包括支援センター管理者 本間清文

知名度で成年後見制度に負ける日常生活自立支援事業

金銭管理について、その能力が不十分な人を支援する制度の代表的なものに成年後見制度(民法)があります。しかし、手続上の複雑さや使い勝手の悪さなど様々な諸課題が影響し、十分には普及していません。

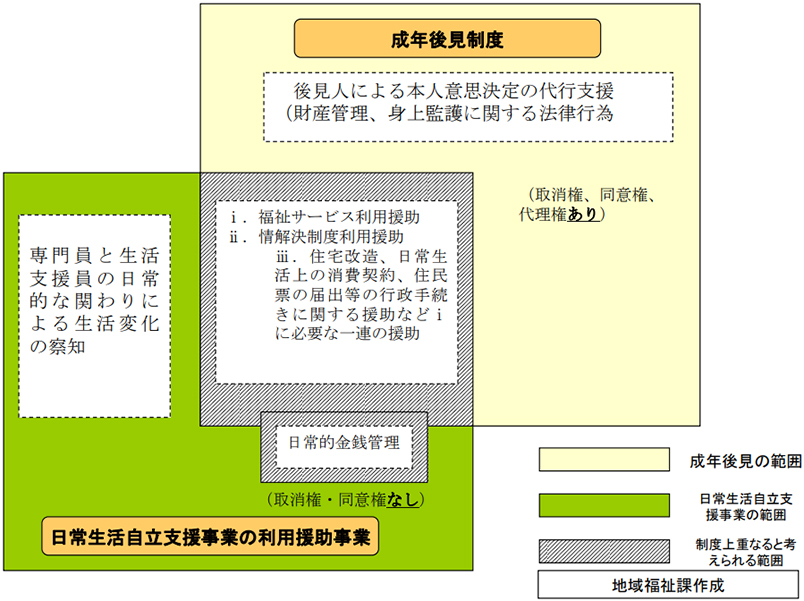

そして、それと類似したサービスに日常生活自立支援事業(社会福祉法)があります(平成18年度までは「地域福祉権利擁護事業」という名称)。成年後見制度と日常生活自立支援事業の違いについて、厚生労働省資料(1)では次のように記されています。

「成年後見制度が、財産管理及び身上監護に関する契約等の法律行為全般を行う仕組みであるのに対し、日常生活自立支援事業は、利用者ができる限り地域で自立した生活を継続していくために必要なものとして、福祉サービスの利用援助やそれに付随した日常的な金銭管理等の援助を行うことが目的。」(下線筆者)

出典:厚生労働省「福祉サービス利用援助事業について」

(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1119-7e.pdf)

図1 「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」の関係概念図

上記について、「金銭管理」の側面から乱暴に切り分けると、次のようにいえるかと思います。

●成年後見制度=まとまった資産、財産を成年後見人等が扱える

●日常生活自立支援事業=日常生活上で扱う程度の少額のみ生活支援員等が扱える

当然、二つの制度は財産や金銭を扱う制度ですから、その手続や利用する上で様々な課題が山積していますが、それでも現場で日々、高齢者や障害者を支援する上で、なくてはならない制度です。

そして、この両制度の社会的認知度については、報道等の量的比較から、断然、成年後見制度に分があると思われます。しかし、制度のニーズという観点からは、日常生活自立支援事業も負けず劣らず重要です。

というのも、実際に地域で暮らす上で、高齢者や障害者がぶつかる問題は、日常生活上の金銭管理です。いきなり財産管理に関する法律行為ができなくなるというよりは、加齢とともに少しずつ日常的な金銭管理が難しくなり、それがさらにエスカレートし、やがては、あらゆる手続が困難になるという人の方が多数派です。

そして、例えば、買物の計算が難しくなってきたり、銀行で生活費を下ろすことが難しくなってくることから地域包括支援センター(以下「包括センター」といいます)などに相談が舞い込むことが多くあります。

そうした問題に対して家族・親族や訪問介護(ホームヘルパー)などの支援が難しく、ほかに解決手段がなければ、日常生活自立支援事業(以下「本事業」といいます)の選択肢が浮上します。

そして、地域での生活が危ぶまれた人も、本事業の利用により、その後の生活が継続できることが多くあります。