2024.04.10 議員提案条例

第4回(最終回) 執行部提案条例への議会関与の実態と今後の条例制定の方向性

4 今後の条例制定のあり方と「条例制定要求制度」の方向性

(1)条例の特性に応じた区分の考え方

本稿では、議員提案条例の取組みを起爆剤に議会改革度ランキングをリードする茨城県議会について一定の評価をしつつも、本会議最終日に提案され質疑等の審議がほとんどなされずに可決されている運用に注目し(連載第1回)、それも踏まえて全国の議長の認識、実態などを把握した上で、議会の機能のあり方を踏まえて条例制定の目指すべきスタイル、すなわち議会の執行部への条例制定要求制度を全国の議長に提示した(連載第2回)。

しかしながら、これについては、議員提案条例に積極的に取り組んでいる都道府県議会を中心に支持の度合いが低調であった。

一方、そのような問題提起の中、最近の茨城県での特徴的な条例制定事例を詳細に見てみると、執行部提案条例であっても、議員が県民の活動や意向を把握した形でニーズを執行部に提案する形で全国でも先進的な条例制定がなされた事例、すなわち改正残土規制条例のような例も見いだすことができた(連載第4回)。また、性暴力根絶条例のように議員提案条例であっても、提出会派内の強力な修正意見によりいったん決まった政策方向性を変更する──元受刑者の住所届出制度の過料の削除化──といった事例もあった(連載第3回)。

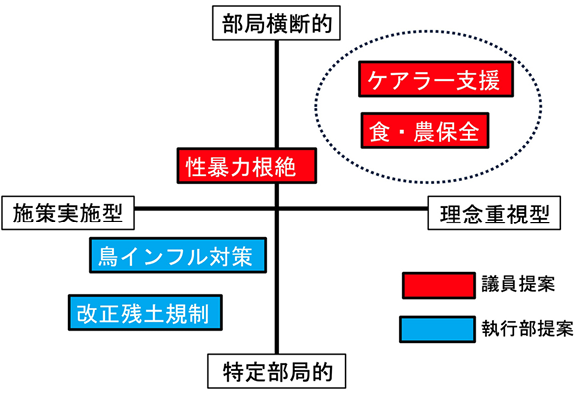

これまで検証した特徴的な茨城県の条例制定事例から条例のタイプを考察すると、県の政策のスタンスの基本理念などを重視したものか、逆に具体的な施策を実施することをメインに置いたものかという軸〔理念重視型⇔施策実施型〕、また、行政の体制の観点から担当の部局が横断的・広範なものか、逆に実施部局が特定のものに収まるかという軸〔部局横断的⇔特定部局的〕の二つの軸から区分できるのではないかと思われる。

そのような観点から、議員提案条例の審議の見直し適用の第1号となった食・農保全条例も含め検討した条例5本についてプロットすると、図6のように表現できると思われる。

図6 条例タイプの区分と最近の茨城県条例への当てはめ

(2)議員提案条例の存在意義

行政組織の成り立ちとして縦割りとなっていることは、専門性発揮などの観点から優位性があるが、住民生活やそれに基づく住民ニーズは広範な背景から形成されているため、部局横断的・総合的な取組みが必要となってくる。その際には、選挙も含めた議員活動の中で把握したニーズを直接的に条例化に結びつける議員提案の余地が拡大する。そしてその反面、横断的な方向性は行政執行上の具体的な措置には結びつきにくくなり、いきおい総花的な条例になりやすいという性格を内在しているといえる。

すなわち、食・農保全条例のような部局横断的な条例は、総合的に様々な施策を引き出すための理念重視、さらには総花的な条例になりやすい。

「総花的」というと、平板で意味がないと批判されることも多いが、行政の進むべき基本理念を打ち出し、それに基づき執行部の各種施策を引き出していくという機能があることは評価されるべきであろう。執行部において行政理念を打ち出し、部局横断的な取組みを推進する条例を制定することはあまり批判されないが、議員提案だと「理念的な条例で制定の意味がない」と揶揄(やゆ)されることが多いのも矛盾に感じる。理念を打ち立ててそれをエンジンにして施策をけん引するという意味で条例化する意義があり、それが議員提案条例の存在意義ともいえるのではないだろうか。

もちろん、執行部において部局横断的なもの、理念的なものを発案し、各部局の施策をリードする条例案ができるならば結構なことであるが、自治体全体を住民の立場から俯瞰(ふかん)できる議員の方が、この役割はたけているともいえる。

言い換えると、「執行部が手を出しにくい」=「議員が得意な分野」は、理念的・総花的な条例であることが多く、それを制定することで自治体全体の施策の根拠となったり後押ししたりすることに意義が認められてしかるべきであり、議員提案条例はこの領域に注力すべきであると思われる。また、執行部の性格上、手を出しにくい分野、例えば、横浜市議会で議員提案により制定した「横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例」は財政運営の基本原則を定め、市長に対して財政健全化維持のための目標設定を義務付けるなど執行部内部では財政当局の強固なスタンスに対して規制しにくいという事情を反映して議員提案となったことを聴取した(4)が、そのような分野も議員提案の意義が認められるものといえよう。

(3)改めて修正・条例制定要求制度の提案

以上のような考察から、「理念重視」、「部局横断的」、「総花的」な条例、今回の検証でいうと「ケアラー支援条例」や「食・農保全条例」については議員提案での対応が考え得る(図6の点線部分)が、それ以外の分野、すなわち行政執行の具体的な根拠となるような条例は、規則制定権や継続的な行政運営、財源確保などの観点から、議会はその必要性を感じた場合には、まずは執行部に制定検討を要求するという、いわば「〈修正〉条例制定要求制度」を提案したい。「性暴力根絶条例」は議員提案で制定されてはいるが、その運用状況をイメージした制度設計が必要であることなどからして、修正・条例制定要求制度になじむものといえるのではないだろうか。

部局横断的な形で施策分野を条例化するに当たっては、各部局が進め得る価値基準を示すことが大事であり、それゆえ理念的になるのは当然といえば当然である。その理念を共有化して、各部局はそれに応じた施策の立案や進捗状況を議会に報告することを義務付けるというタイプが議員提案条例には合っているといえる。

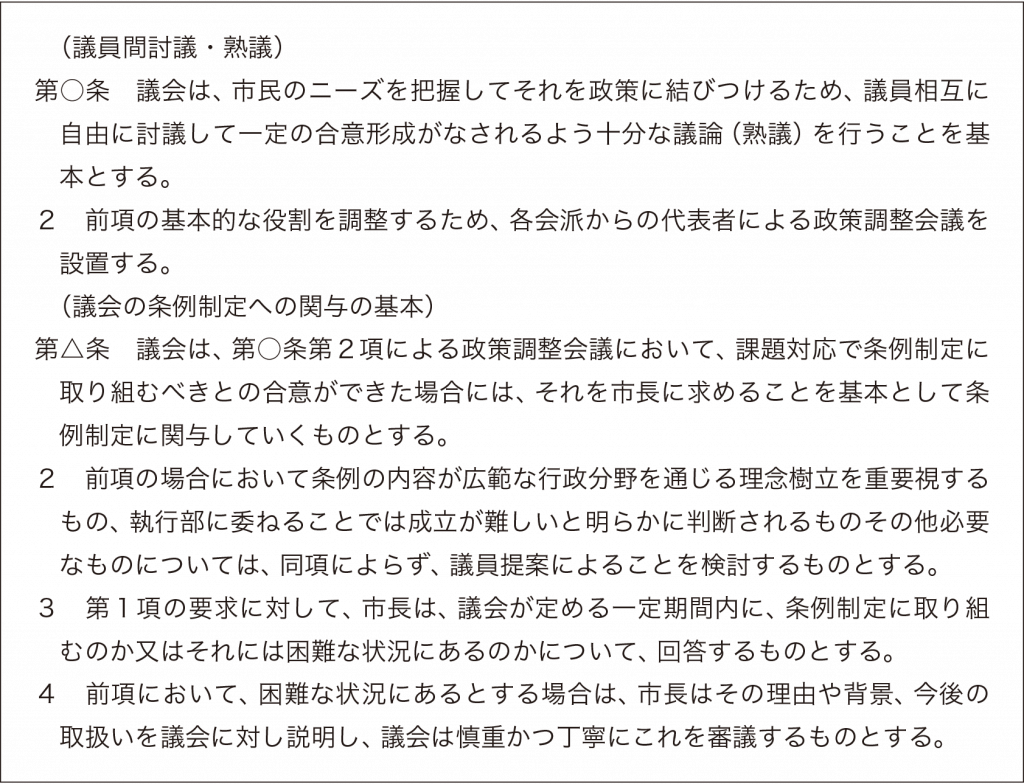

以上を、例えば、議会審議のあり方を条例化する議会基本条例にて規定するとすれば、表2のように表現できる。第○条に議会審議の基本として議員間討議・熟議の必要性を規定した上で、それを基に、議会の条例制定への関与のあり方として第△条を規定することが考えられる。

表2 議会基本条例への修正・条例制定要求制度の条文化の一例

条例制定に当たっては、行政執行部と議会の役割、すなわち、行政執行部は条例を具体的に動かす規則等の基準を制定し、予算措置を行い業務運営をしていく、議会は住民ニーズに合致した政策方向性の提示を行い、それに基づき提案される議案等を総合的な観点から議論し修正や代替の提案を行うといった役割を改めて認識した上で、議会の執行部への条例制定要求制度といった仕組みをもう一度検討・検証して、活用の余地がないかどうかを議論していただきたいと強く思う。

(1) 改正残土規制条例に最も熱心に取り組んだ議員の討議資料として発刊された広報紙には、条例制定の成果について「私の発案の茨城県土砂等による埋め立て等規制に関する条例が(2022年)11月16日の県議会で成立!」として主張・紹介されている。その後、同年12月の県議選で同県議が再選されている。

(2) 茨城県議会令和4年防災環境産業常任委員会(2022年11月10日)議事録参照。

(3) 農林水産省「畜産統計(令和4年2月1日現在)」参照。

(4) 当ゼミにおいて行った横浜市会・草間剛議員(当時)へのヒアリング(2022年9月)結果から。