2024.04.10 議員提案条例

第4回(最終回) 執行部提案条例への議会関与の実態と今後の条例制定の方向性

3 茨城県議会の議員提案条例審議の見直し後の取組み

(1)見直し後第1号となる「茨城食と農を守るための条例」

冒頭に述べたように、茨城県議会においては議員提案条例の審議をこれまでの本会議最終日の提案から「原則、委員会付託とする」という方針を打ち出したが、その適用の第1号となる議員提案条例が令和6年第1回定例会(2024年2月~3月)に付議された「茨城食と農を守るための条例」(以下「食・農保全条例」という)である。

食・農保全条例案は、議会初日(2月29日)に自民党県議16人の連名で提出された。条例案検討はこれまでと同様に自民党のプロジェクトチーム10人程度が主体となって約8か月間にわたってなされ、自民党の政調会での協議・検討会も8回ほど開催され、執行部や関係団体を招いた意見交換等がなされた。また、これまでの議員提案条例同様に、県民に対するパブリックコメントも自民党政調会によって行われている。

(2)食・農保全条例の概要

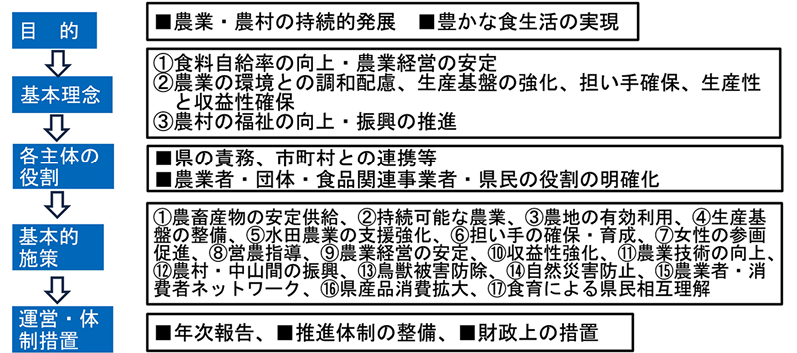

条例の体系は、図5に示すとおりである。

まず、我が国において食料安全保障が重要な課題となっているとの認識から、農業及び農村の持続的な発展と県民の豊かな食生活を実現することを目的とし、食料自給率の向上・農業経営の安定化、環境との調和に配慮し、担い手の確保、生産性・収益性の高い農業経営を目指すとともに、農村の福祉向上・振興を図ることを基本理念としている。

図5 食・農保全条例の体系

その基本理念に基づき、県、市町村、農業者、農業関係団体、食品関連事業者、県民等の役割を明確化した上で、農畜産物の安定供給の実現、農地の有効利用、多様な担い手の確保・育成、女性の参画の促進、農業経営・技術の安定向上、鳥獣被害の防除、県内農畜産物の消費拡大など17条文からなる広範な基本的施策を展開していくことが規定されている。そして毎年度、条例に基づく施策の実施状況や成果を議会に報告することや推進体制及び財政上の措置を義務付けている。

条例全体の性格としては、部局横断的、理念重視的、また、ややネガティブな言い方になるが総花的なものになっているといえよう。

(3)連合審査会による審議の状況

条例案の審議は、提案後、本会議での質問質疑はなく、条例案に関連する複数の常任委員会での連合審査の形で行われることになった。

茨城県議会の常任委員会は、執行部の組織対応に相応する形で組織され、執行部15部局に対して全部で六つの常任委員会となっているが、総務企画委員会及び土木企業立地推進委員会以外の委員会、すなわち、営業戦略農林水産委員会、防災環境産業委員会、保健福祉医療委員会、文教警察委員会の四つの委員会の連合審査会が組織され審議された(3月18日)。

このことは、「食」や「農」に関しては、執行部の担当としては農林水産部がメインになることが想定され、議会側としては営業戦略農林水産委員会が主たる委員会になるが、テーマには、教育、福祉、医療等の広範な政策分野を含むことから、このような連合審査会対応となったとのことである。筆者も学生とともに傍聴したので、以下報告する。

連合審査会では、四つの常任委員会の委員、計40人が出席し、提案者のうちプロジェクトチームメンバー10人が説明者として登壇した。条例の説明は、プロジェクトチームの座長の議員が行い、それに対して連合審査会の構成議員が質問するという形で進行した。審議の際に具体的なデータや執行部の取組みなどを説明する必要がある場合に備えて農林水産部、営業戦略部、県民生活環境部、福祉部、教育委員会など幅広い部門の職員約50人が執行部席に着座するという大がかりな審査会の形となった。

提案者の条例説明は10分程度であったが、質疑は8人の委員から出され、答弁も提案者の議員が行うという形になり、質疑応答の時間は80分程度となった。初めての委員会付託の審議であったが、闊達(かったつ)な議論が行われたように思われた。

少し気になった点としては、条例が広範な政策分野での推進を求める総花的なものではあるが、具体的な政策目標の数値(食料自給率等)の設定が必要ではないかとの質問が複数あり、それに対する答弁としては条例が制定された後に執行部において設定されるべきもので、その旨申し入れるといった説明がなされたこと、また、規定ぶりの修正意見もいくつか出されたが、原案の解釈により修正の内容は含まれている(この期に及んで修正は難しい)との意向が色濃く出た答弁になったことである。

質疑を行った8人のうち、提案者サイドの自民党からは最後に1人が登壇しただけで、ほかは自民党以外の会派からであった。質問者からは具体的な数値等を執行部に確認してほしいとの要請も出されたが、委員長がそれについては条例の審議外であるとして制止した。傍聴している側からすると執行部の説明も聞いた上で議論の広がりを期待したが、多くの執行部職員が出席しているにもかかわらず、執行部からの答弁・説明は皆無であった。

連合審査会終了後において、基本となる営業戦略農林水産委員会が改めて開催され、全会一致で可決採択されて本会議に報告される運びとなり、本会議でも挙手多数ということで可決成立することになった(3月26日)。

多くの会派からの質疑が公式の議会の中でなされたことは大きな前進といえると思われるが、もう少し執行部も巻き込んだ審議があってもよかったのではないかと感じた。