2024.04.10 議員提案条例

第4回(最終回) 執行部提案条例への議会関与の実態と今後の条例制定の方向性

2 鳥インフルエンザ発生予防・まん延防止条例(知事提案条例・2023年3月可決)

(1)条例概要及びその必要性

知事提案条例の2例目は、「茨城県鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止に関する条例」である。

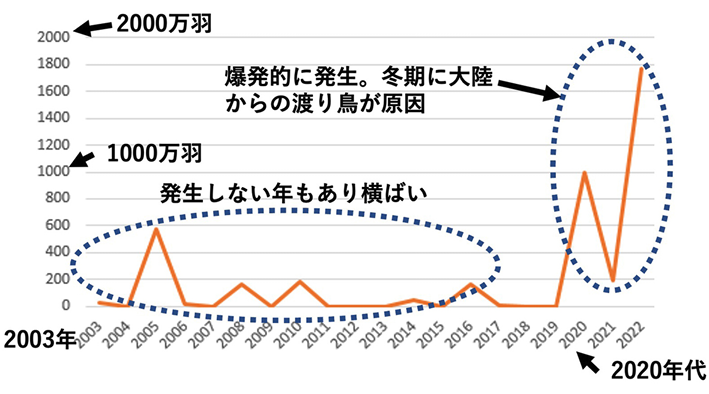

鳥インフルエンザは、例年、秋から翌年春までのシーズン的な感染状況を示しているが、図2に示すように、2020年シーズン、2022年シーズンは感染爆発のような状況であった。

図2 鳥インフルエンザ感染の推移(全国)

当時、茨城県は採卵鶏の飼養羽数が1,200万羽に及び全国1位で、全国の9%を占める最大の養鶏県であり(3)、その発生予防と防疫措置によるまん延防止に全力を挙げることを重要な取組みとしていた。

家畜伝染病予防法では、患畜又は疑似患畜となった鳥についてその所有者は直ちに殺処分しなければならないこととされている(同法16条1項)。殺処分による防疫措置は第一義的には所有者(飼養者)の義務であるが、緊急の必要性がある場合は県が行うこととされている。むしろ、その緊急性や大規模性から、全国的にも都道府県が中心となって直接業務として作業を行うのが通例という状況になっている。

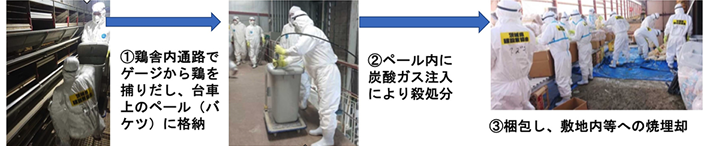

殺処分の工程は、図3に示すとおりである。

2020年シーズンでは84万羽が感染し、7日間で動員された県職員は1万710人となり、また、直近の2022年シーズンでは、5市町の農場で430万羽が感染し、県内飼養羽数の35%を殺処分することになった。防疫措置動員人数は、県職員が1万6,000人、市町村、団体が1万1,000人、自衛隊が5,000人、計3万2,000人の職員が殺処分に短期間・集中的に従事することになった。

図3 殺処分の工程

防疫措置は何よりも緊急的な実施が求められ、県と関係市町村の職員が大量に動員されることになるが、その際には業務に関わりなく各部局からの動員となる。そうなると、通常の業務に大きな影響を与える状況が続くことになる。

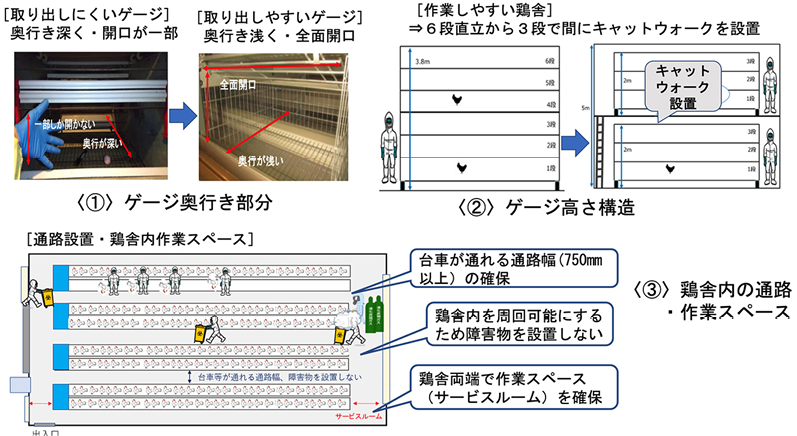

特に、迅速な殺処分の作業が求められるが、その場合には、例えばゲージの奥行きが長い場合等が多く、職員が鶏を取り出すにも時間がかかり、また、幾重にも高く重なっており、職員の作業も効率的にはできない状況になっていた。鶏舎内も鶏を運搬するためのスペースが十分に確保されていないといった問題点もあった。

防疫措置には、知事を筆頭に多くの県職員が従事したが、作業後の反省点として「鶏舎の施設・設備」が防疫措置を効率的に実施する仕様になっておらず、時間的・人員的な問題が認識された。すなわち、多くの部局の職員の動員による通常業務への影響、それによる県民生活への影響を軽減するためには、防疫措置の更なる効率化・期間短縮が不可欠であることが執行部内で共有化されたのである。

これらの問題について、県としては家畜伝染病予防法を所管する農林水産省に殺処分の範囲限定や効率的に殺処分をするためのあり方等の助言を求めるが、明確なものはない状況であったようである。

そこで、平素からの徹底した予防措置を義務付けるとともに、最大のねらいとして感染した場合の緊急的な防疫措置、すなわち、殺処分を容易にするための施設基準といったものを事業者に義務付ける必要があるとの判断で県として取り組むことになった。

(2)条例検討の経緯と条例による施設基準

これらの規制について、県としては条例を制定することが必要であると判断し、「高病原性鳥インフルエンザ発生予防とまん延防止措置に関する検討委員会」(以下「委員会」という)を設置して検討することになった。

委員会は、家畜防疫の専門家、国立研究機構での動物衛生研究部門の感染症グループ長、県養鶏協会、食鶏事業者、鶏舎整備事業者などから構成され、筆者が全体の議論の進行・とりまとめ役として委員長に就任して検討を加えることになった。

委員会は4回ほど開催され、施設整備基準のあり方等を中心に発生予防、まん延防止措置の検討が行われた。その結果、特に施設基準については、図4に示すような基準が提案・議論され、委員会での合意を得た。

条例の最大のねらいは、迅速な防疫措置を行うために施設・設備の基準を定めて事業者に遵守させる仕組みを構築し、鳥インフルエンザ発生時の行政機能の低下による県民生活への影響を最小限にとどめることである。もちろん、それに向けての県や大規模事業者、関係団体の責務を明らかにすること、そのための人材育成のあり方などを提示することも併せて行っている。

図4 鳥インフルエンザ予防・まん延防止のための鶏舎の施設基準

(3)議会審議の状況

対象事業者が特定され、その事業者団体から意見聴取がなされていることを理由に、県民一般に対するパブリックコメントは実施しない方針が担当課から示されたのであるが、委員長の筆者としては、そうであっても実施した方がよいのではないかと考えた。しかしながら、緊急的な措置が必要ということで、事業者への説明を徹底することでパブリックコメントは省略された。

議会審議では、殺処分を容易に行うといういわば「行政の効率化」が主たる目的となっており、制定の意義があるのか等の質問がなされたが、執行部としては、「迅速な防疫措置」と併せて発生予防の「人材育成」、「発生に備えた対応計画の策定」等も規定するもので行政の効率化一辺倒ではなく、バランスのとれた対策条例になっている旨説明して理解を求めた。

結果的には、議会の賛同を得られ、新設の届出と施設・設備基準遵守の努力義務と県の行政指導を規定する条例が制定された。

検討や審議を振り返ると、「行政の必要性」を最大の背景にした類のない条例といえ、行政執行上の問題点を把握した執行部の検討から生み出された知事提案条例ならではのものといえるのではなかろうか。むしろ、議員提案条例としては提案されることはない条例ともいえよう。