2024.04.10 議員提案条例

第4回(最終回) 執行部提案条例への議会関与の実態と今後の条例制定の方向性

1 改正残土規制条例(知事提案条例・2022年11月可決)

(1)改正条例の背景

まず、知事提案条例の1例目として「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例」(以下「改正残土規制条例」という)を取り上げる。

1980年代頃から、「土砂の埋立て」と称して、農地等に廃棄物混じりの土砂を不法投棄する事案が社会問題化し、市町村レベルで埋立て等を規制する条例としていわゆる残土規制条例が制定されてきた。

首都圏外縁に位置し、持込みの土砂埋立て等が頻繁になされる茨城県では、市町村が残土条例を制定してこれに当たることが効果的であるとして、県において条例準則を示し、県内全市町村において条例制定がなされ運用されてきた。その後、大規模な埋立て等事案が複数市町村にまたがることや安全対策の実施などの観点から、5,000平方メートル以上の大規模事案は県において直接に条例規制することとして市町村条例とのすみ分けを行い、2003年から運用されてきた。

しかしながら、現行条例は、規制対象が埋立て等事業者に限定されており、搬入行為を行った者その他に対する責任追及ができない状態、すなわち、直接搬入した者からは「頼まれて搬入した。頼んだ人の名前はいえない」などとされ、埋立て等事業者の特定ができない状態となっていた。土砂等については廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)における廃棄物の排出者責任が定められていないことに加え、運搬車両について搬入者の土地所有者の承諾の有無等、当該搬入の適法の確認が容易でなく、確認の間に土砂等が放置されてしまうといった問題も生じていた。

これらの課題に対応するためには、「搬入者に対する何らかの義務付け」、「排出者責任を負うべき土砂等の発生元に対する義務付け」などを検討する必要が生じてきたわけである。

(2)改正条例制定プロセス

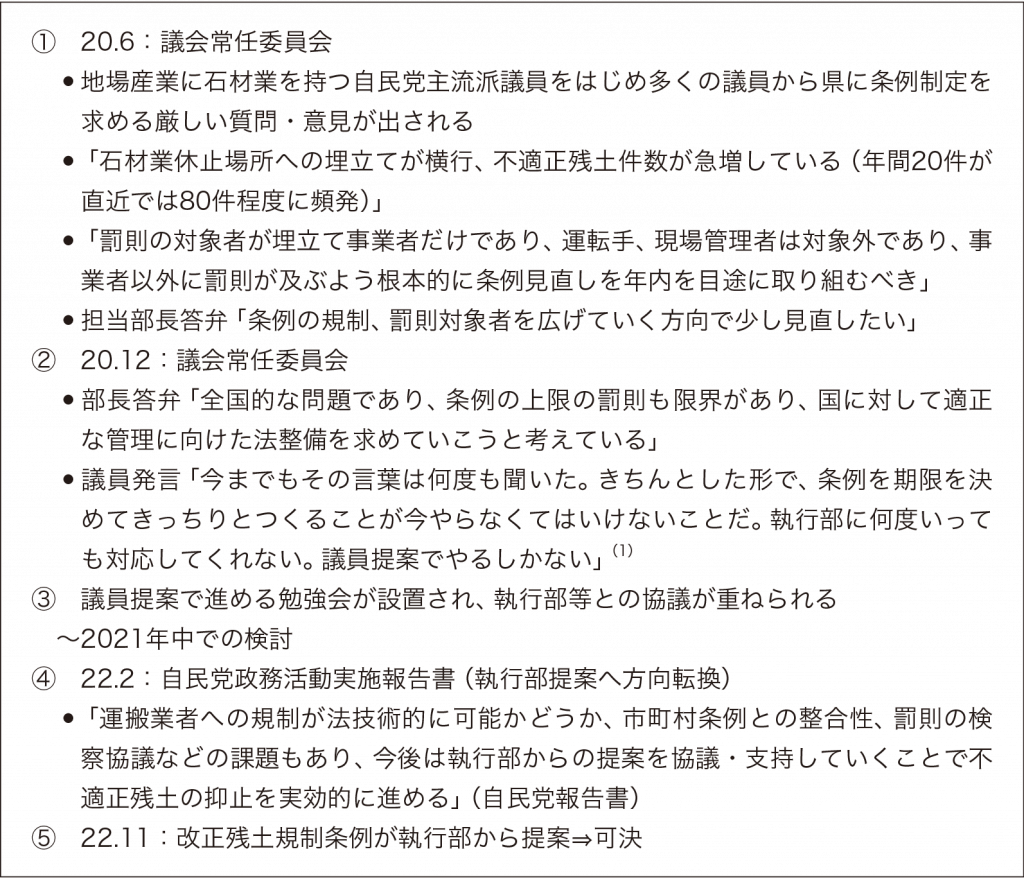

改正残土規制条例の制定プロセスは表1のとおりであるが、議員の強い要望により実現した過程が興味深いので、この表を引用しながら以下詳しく説明する。

表1 改正残土規制条例の条例制定過程

条例改正の発端は、地場産業への残土持込みの問題に対し熱心に活動を進めてきた自民党議員からの強い要請と、他会派の議員もこれに賛同する発言である(①時点)。規制対象が埋立て事業者のみとなっている現行条例について、残土を搬入した者などを現場で確認したとしても、搬入者は「自分に話が来るまでに幾重にも依頼がつながってきており、誰に頼まれたのかは分からない(いえない)」などとされ、それを行政が調査している間に著しい盛土状態となってしまう悪循環が常任委員会などで指摘されていた。ただ、この①時点では、実務に直接関連のある制度運用が必要であり、議会・執行部とも、条例は執行部提案によるものとの認識が支配的であったようである。

しかしながら、①から半年ほど経過した②時点までで、執行部が検討しつつもその方策や市町村との関係などの複雑な課題もあり、方向性がまとまらない状況が続いており、②時点の常任委員会において、議会側としては議員提案で取り組まざるを得ないと判断して、自民党内に勉強会が設置され、6回程度、議員間協議、執行部や有識者との意見交換等が続けられた(③時点)。

2021年中での検討がなされたが、県条例と市町村条例の機能分担の調整や罰則の検察協議等の課題が再認識され、議員提案での手法では限界があることが議会側で認識され、再度、執行部での検討に戻った経緯がある(④参照)。その後、1年程度の執行部の原案作成、市町村との調整等がなされて執行部提案により定例会に上程され、可決された(⑤参照)。

(3)改正条例の概要

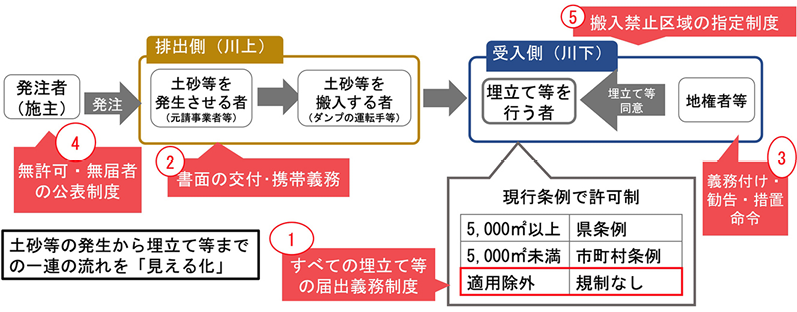

執行部提案・議員提案への行きつ戻りつの変遷を経て、改正条例が可決しているが、その内容は、図1に示すとおりである。一部改正条例ではあるが、その改正内容はすべての残土埋立て等行為を届出対象にし、関係者に届出内容の書面を携行させるなど大規模なものであり、以下では、図に示す①~⑤の番号ごとに簡単に説明する。

図1 残土規制対象が大幅に拡大された改正残土規制条例の内容

① すべての埋立て等の届出義務制度の創設

・小規模の埋立て等に係る届出制度の創設については、市町村条例で規制されていない小規模な埋立て等であっても、埋立て等を行う者に対して、事前の届出を義務化した。

・これまで市町村条例の規制も含めて規制対象外とされていた埋立て等についても、行政で把握することが可能になった。

② 書面の交付・携帯義務の創設

・埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者並びに搬入する者の間で書面の交付や携帯を義務付けた。

・これにより、土砂等の発生から埋立て等までの一連の流れの見える化を実現した。

③ 埋立て等に同意した地権者等への義務付け及び勧告・措置命令の創設

・埋立て行為の施工状況について定期的な確認を義務化するとともに、違反を認知した際の知事への報告やその報告を怠った場合に勧告の対象とするなど、土地所有者等も規制の対象に拡大した。

④ 条例の規定に違反した者等の公表制度の創設

⑤ 土砂等搬入禁止区域の指定制度の創設

・不適正な埋立て等が反復・継続されることによって、人の生命・身体又は財産が害されるおそれがあると認められる区域を、一定期間、土砂等の搬入を禁止する区域として知事が指定することができるとした。

(4)議会審議の状況

改正条例が付議された定例会の常任委員会においては、自民党議員らが執行部に対して感謝の意を表するなどして強く賛成するほか、共産党議員からは「改正により抑止力が高まると思うが、今の条例では埋立ての面積が5,000平方メートル以上でようやく県への届出になり、それ以下は全部市町村の方に任せてしまっている。他都道府県は、2,000平方メートルとか3,000平方メートルにしているところもある。県条例が対象とする5,000平方メートル以上というのをもう少し引き下げる必要があるのではないか」と指摘している(2)。

これに対して担当課長からは、「県条例とすべての市町村条例が5,000平方メートルですみ分けして機能してきている現状があり、この経緯がある中、今回の条例改正で埋立て面積に関係なく、県が条例の根拠を持って関与することができるようになる。これまで以上に市町村や関係機関と連携して、不適正な残土処理事案に対応することができるようになる」と答弁している。

結局、共産党は、県への届出面積を引き下げることに固執し、委員会だけでなく本会議でも反対し否決に回っている。

改正条例は、すべての規模の残土埋立て等に許可・届出義務を課して、行政監視することに意義があり、共産党議員の見解はその点についての認識がやや希薄であったような印象である。

いずれにしても、執行部提案条例にすることで市町村との調整や罰則の検察協議が円滑に進み、強力な条例改正にたどり着いたと考えられるが、そもそもは議員の問題視、強い要求により条例化されたという経緯は特筆されるべきであろう。