2024.03.25 ICT活用・DX

第20回 地方議会における生成AI活用の可能性~早大マニフェスト研究所 議会事務局職員向け「デジタル活用研修会」~

ChatGPTを活用してエビデンスに基づいた政策づくりを

後半は、筆者がコーディネーターとなり、「議会における生成AI・デジタルの活用の可能性について」の事例紹介と対話のセッションが行われた。

最初に、議員としての活用の事例として、「議員と生成AIの活用」というテーマで、兵庫県丹波市議会の小橋昭彦議員が、事例報告を行った。小橋議員は、2023年3月の一般質問の際に、もともとコピーライターだったので、文章づくりには使わなかったが、答弁をChatGPTに先読みさせて、質問をブラッシュアップする壁打ちとして活用した事例を紹介。また、今後、地方議会、議員として、エビデンスに基づいた政策づくり(EBPM:Evidence Based Policy Making)が重要になると指摘。ChatGPTには、単なる作文ツールではなく、分析や可視化ツールとして可能性がある、と話した。その上で、議会がデータを基に最適な政策を組み立て、提案するといった「データ活用力」を磨くためには、「データ収集力(そもそもどこからどのようなデータを拾ってくればよいか?)」、「データ分析力(拾ってきたデータをどのように加工すれば問題に対して最適な資料になるか?)」が必要となり、この部分は議会事務局の積極的なサポートが必要だといった認識を示した。

事例紹介の登壇者(右上:筆者、左上:小橋議員、下:千田さん)

生成AI活用の最低限のルールを定め積極的な活用を

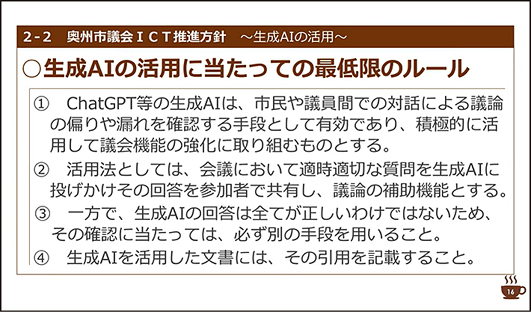

続いて、議会としての活用の事例として、岩手県奥州市議会事務局の千田憲彰さんが、「奥州市議会における生成AI活用実践」のテーマで事例報告を行った。まず、議会事務局の業務改善は、ICTの活用で十分進むといった見解から、タブレット端末導入によるペーパーレス化、政策提言のためのオンラインアンケート、本会議場でのライブ字幕システムと会議録の速報版の作成等の事例を説明した。また、奥州市議会では、2023年8月に、こうした活動の根拠として、「奥州市議会ICT推進方針」を策定。その方針には、生成AIを積極的に活用して議会機能強化に取り組む、議論の補助機能として活用する等の項目が盛り込まれた「生成AI活用に当たっての最低限のルール」も含まれている。議会における生成AIの活用として、議事録の要約、アンケート調査の分析での活用のほかにも、委員会における議員間討議にも活用できると説明。委員会室にモニターを設置して、ChatGPTを政策提言に向けた議論の補助ツールとして、論点の抜け漏れを補う手段として活用している事例を紹介した。

奥州市議会「生成AI活用に当たっての最低限のルール」

奥州市議会のChatGPTを活用しての議員間討議の様子

データに基づいた政策立案のサポートを議会事務局が担う

現在、多くの地方議会では、執行部が提供した資料を基に、それを鵜呑(うの)みにして政策の議論が行われている。また、議会ではエビデンスに基づかない、個々の議員の支持者等から聞いたエピソードに基づくエピソードトークが展開されているケースが多い。本来、議会が二元代表制であるならば、議会独自の資料、データ、エビデンスに基づく議員同士の議論、議員間討議が必要である。もちろん、足を使ったアナログな市民意見の収集も必要だ。しかし、これからの議会には、議論に必要なデータを収集し、分析、活用する力も不可欠だ。エピソードとエビデンスの二刀流である。こうした、データに基づいた政策立案のサポートを担うことが、今後、議会事務局職員の重要な役割になる。そのためにも、議会事務局の「事務的な仕事」のICT、生成AIを活用した業務改善は欠かせない。

ChatGPTで作成したイメージ画像