2024.03.11 議員提案条例

第3回 二元代表制シンポジウムと特徴的な議員提案条例の制定プロセス

5 性暴力根絶条例(議員提案条例・2022年11月可決)

(1)条例概要

議員提案条例の2例目は「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」(以下「性暴力根絶条例」という)である。

2022年3月に「犯罪被害者等支援条例」を制定した茨城県議会が、当該条例が、包括的な性格を持ち、心身への影響からの回復支援、さらなる犯罪等の被害防止の取組み、雇用の安定等の抽象的な規定にとどまる性格を持つことから、具体的な施策となるような政策として、性暴力根絶条例の制定に取りかかったものである。

類似の先行条例は、大阪府子どもを性犯罪から守る条例(2012年)、福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例(2019年)の二つにとどまる。大阪府条例は知事提案、福岡県条例は議員提案である。

性暴力根絶条例は、累犯性が強く、またその被害者の心身に与える影響、さらには安心安全な社会に不可欠な性暴力の根絶を目指した条例で、刑法や迷惑防止条例等、既存法制ではカバーしきれない措置を明記するものとの認識で取り組まれている。

このようなニーズに対応するための条例であるが、知事部局の安全なまちづくり推進部局、教育委員会、さらには県警生活安全部局からの条例制定の兆しがなく、県議会提案でいくことを当初から検討していたとのことであった。

(2)制定検討経過等

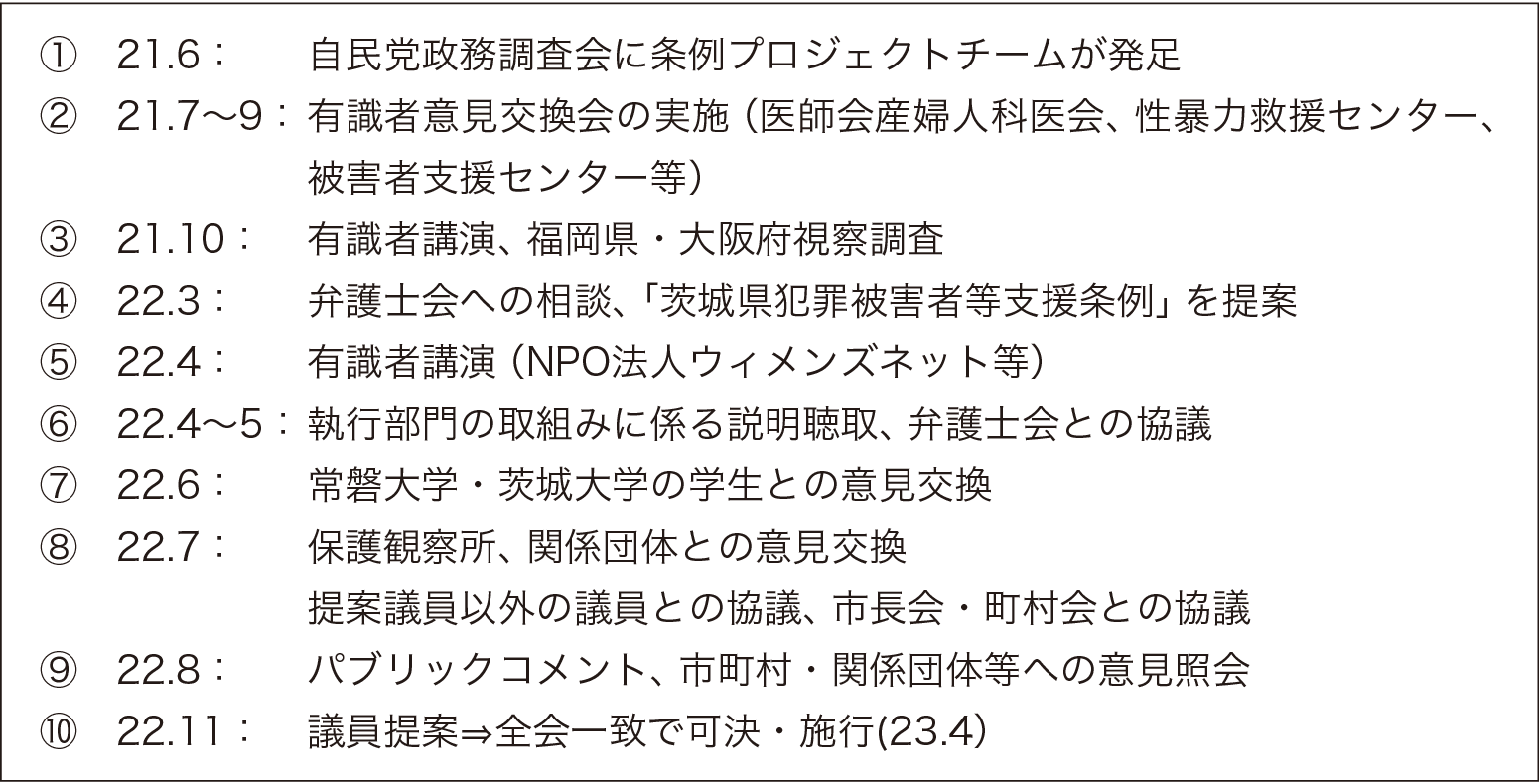

条例制定過程は、表2に示すとおりであるが、ケアラー支援条例同様に、プロジェクトチームや関係機関との意見交換、学生との意見交換等を行うとともに、特に元受刑者の住所届出制度との関係で、これを問題視する県弁護士会とのやりとりが頻繁になされていたことが特徴的である。

表2 性暴力根絶条例の制定過程

(3)学生との意見交換や県弁護士会とのやりとりと条例案の修正

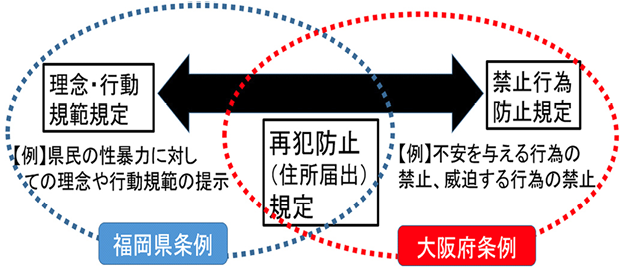

学生との意見交換会では、当ゼミの学生からは、先行条例である二つの条例の構造を考察し、そのどちらの方向へ茨城県は舵(かじ)をとるのかを議論すべきなどの意見を出している。福岡県条例は理念を示し県民に行動規範、公務員に率先規範を明示するタイプ、大阪府条例は不安を与える行為の禁止や脅迫行為に罰金刑や拘留刑を措置するタイプ、そして、双方に共通なのは、性犯罪行為者で刑期満了後5年以内の者に住所届出義務を課し、違反者には5万円以下の過料を措置していることである。

これら先行する二つの条例について図4のようにモデル化して整理し、茨城県条例がいかなる方向に行くのかを明確にすべきとの意見を申し出たものである。

図4 先行2条例のタイプ

この住所届出制度は、茨城県弁護士会としては「犯罪経歴はみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を侵害するおそれがあり、それらの情報を長期にわたり保存利用されることへの危惧」などの観点からこれに反対し、過料規定が削除される場合であっても同様に反対するという立場であると、二度にわたる会長談話を発表している(6)。また、同時期に行ったパブリックコメントでも、同様の趣旨の意見が複数出された。

自民党内部では2022年第3回定例会(9月議会)に提案予定であったが、それらの反対意見も踏まえて条例案の提出を見送ることとした。

自民党としては、これらの意見のほか、「元受刑者の個人情報は法務省その他から得られる制度がなく、現実の無届者への過料の賦課が現実的かどうか」ということも踏まえ、「様々な意見を聞いて条例全体の実効性を高めるためにもう少し時間が必要だ」(政調会長談話)としている。

最終的には、自民党内部で検討が行われ、住所届出制に罰則・過料を規定することは見送られ、第4回定例会(11月議会)に提案されることになった。議員提案条例において、また、特定会派(自民党)だけでの提案でも、修正される可能性があることを示唆している。

(4)議会審議と質疑のやりとり

議会審議では、従来どおり、自民党会派から定例会最終日に提案されている。

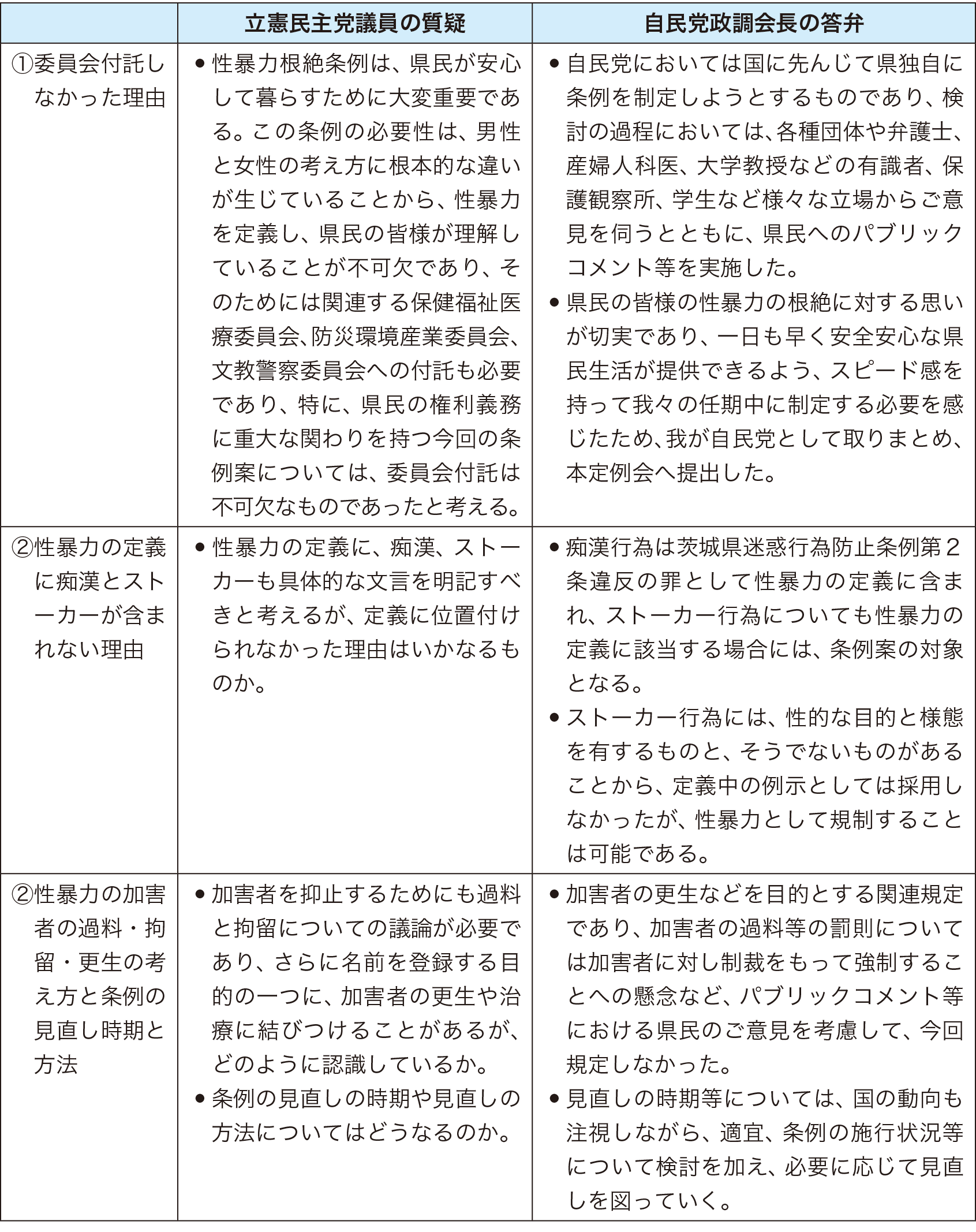

これに対して、立憲民主党所属の議員からは、表3に示すような質問がなされている。おそらく茨城県議会の議員提案条例において質問がなされるのは初めてではないかと思われる。

表3 性暴力根絶条例における質疑の状況

質疑に対する答弁は、自民党政調会長が行っているのであるが、質疑をした議員は条例そのものには賛成討論をしている。賛成の前提として、痴漢とストーカーの定義に関する明記を求めるとともに、性暴力について最大の罰金100万円と懲役2年についての議論を深めるべき、住所届出制については十分な予算措置を図ることとそれを明記すべきなどのやや強力な規定を求めるという提案者に沿うような形になり、当該議員が特に問題としていることは委員会付託等の必要な議論を重視すべきとのことであったようである。

また、共産党議員からは、同日に行われた改正残土規制条例(次回で詳述する)への反対討論と併せて性暴力根絶条例に対する賛成討論が行われ、「住所届出制への県弁護士会からの反対意見もあることから、様々な論点を深めるためにも議員の政策提案条例について、委員会付託して審議できるよう提出時期の改善を求める」との要望もなされた。

いずれにしても、茨城県議会で議員提案条例に関しての本格的な質疑がなされた初めてのやりとりであったと思われ、前述のように翌年(2023年)に議会運営委員会で改善答申がなされる前哨(ぜんしょう)ともいえる形になっている。

(5)大阪府条例の運用状況

今回、茨城県の議員提案による性暴力根絶条例について提案会派内で問題となり、最終的にその過料措置が削られることになった元受刑者の住所届出義務であるが、先行条例の大阪府の運用例が参考になるので触れておきたい。

大阪府条例の運用状況は、条例が施行された2012年10月から2022年3月までで、住所等の届出件数は197件、社会復帰支援の実施人数は72人(36.5%)、社会復帰支援の延べ実施回数1,336回となっている。2019年に公表された府の調査(7)では、2018年1月~6月の出所者の63%が届け出ていると推定している。また、2012年10月~2018年2月までの間に社会復帰支援を受けた者のうちインタビュー調査に協力が得られた9人に対するヒアリングでは、全員が社会復帰支援にプラスイメージを持ち、再犯しない歯止めとなった、対人関係のトラブルに助言をもらえて問題が解消できたなど「役に立った」と答えている。

また、住所届出義務規定については、当然ながら府において受刑者情報が法的に入手できるわけでなく、法務省所管局に運用の要請をしているとのことである(8)。

要請内容としては、法務省の刑務所所管部局に情報提供等の協力を要請しており、その概要は、条例に関する説明資料を渡し、その上で、①刑事施設に収容中の受刑者全体及び保護観察所対象者全体に対する周知について、②届出対象者となり得る者に対する周知について、③質問等があった場合の対応について等への協力を知事名の文書で依頼し、それに対して協力いただける旨の回答書を得ているとのことである。

住所届出制度については、対象を把握できない状況の中、義務を課し、それに対して義務違反を問う場合には、何らかの情報を得て義務者であることを特定した上で、義務違反の状況に陥っていることを明確にして過料を科した実績も数件あるとのことである。

以上、今回紹介した二つの議員提案条例の制定プロセスは自民党主導のものであるが、様々な意見に真摯に耳を傾け、条例案が修正されているといえる。また、これらの条例は議員提案でなければ制定されていなかったともいえそうである。

しかしながら、そうであれば、我々が提案している執行部への条例制定要求制度なる形でも執行部に強く働きかけることができたのではないかとも思われる。

次回は、茨城県に特徴的な執行部提案条例について議会がどのように関与したのか、議員の意向を反映するような手立てはなかったのかなどについて検証し、本稿を結びたいと思う。

(1) 常磐大学法律行政学科・吉田ゼミナールでは毎年度、年度末に1年間の研究活動の成果を本学講堂にてシンポジウムの形で県民向けに提供している。各回、約300人の県民に参加いただいている。

これまで、2015年度「頑張る自治体職員シンポジウム」、2016年度「みんなで考えよう・住民投票シンポジウム」、2017年度「人口減少社会における自治体のあり方シンポジウム」、2018年度「女性活躍シンポジウム」、2019年度「自治体魅力度シンポジウム」、2020年度「コロナ禍を考えるシンポジウム」、2021年度「自治体職員のあり方シンポジウム」、2022年度「二元代表制を極めるシンポジウム」、2023年度「みんなで考えよう・少子化のこと…シンポジウム」などのテーマで開催している。なお、2020年度・2021年度はコロナ禍のため規模を縮小し、教室での開催とした。

(2) 例えば、茨城新聞(2023年1月23日付け)「首長と議会『並立対等』 常磐大で二元代表制シンポ」等で取り上げられている。

(3) 自由民主党茨城県支部連合会の県議会での会派名をいばらき自民党という。これまでの議員提案条例は、同会派を主体とした提案のみである。なお、県議会の所属党派割合は、自民党43人(68.2%)と圧倒的で、以下、国民民主党4人、公明党4人、無所属4人と続く。

(4) 「議会運営上の諸課題に関する答申」(2023年6月22日)(https://www.pref.ibaraki.jp/gikai/iinkai/giun/230622.pdf)。

(5) 例えば、朝日新聞(2021年11月10日付け)「ヤングケアラー支援条例案を検討・茨城県議会が大学生に意見聴く」(https://digital.asahi.com/articles/ASPC97V09PC9UJHB00C.html?iref=pc_photo_gallery_bottom)。

(6) 茨城県弁護士会「『茨城県性暴力根絶条例』案に関する会長談話」(2022年8月18日)、「『茨城県性暴力根絶条例』修正案に関する会長談話」(2022年11月2日)。

(7) 大阪府青少年・地域安全室治安対策課「『大阪府子どもを性犯罪から守る条例』の運用状況について」(2019年1月)。

(8) 大阪府青少年・地域安全室治安対策課担当職員へのヒアリング結果。