2024.03.11 議員提案条例

第3回 二元代表制シンポジウムと特徴的な議員提案条例の制定プロセス

4 ケアラー支援条例(議員提案条例・2021年12月可決)

(1)条例概要

まず、議員提案条例であり2021年12月に可決された「茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例」(以下「ケアラー支援条例」という)である。

ケアラー全般を支援するとともに、特に社会的にも問題となっているヤングケアラーへの対応について県を挙げてその取組みを向上しようとするものであり、議員提案条例により制定された埼玉県に続く全国2例目の条例である。

議員提案条例となった背景には、先行する埼玉県も同様に議員提案であったことに加え、執行部の担当部局がなかなか定まらないこと(教育委員会、福祉部、政策企画部……)もあり、議員提案によらないと条例制定が見込めなかったとのことが、後に触れる学生と提案議員の意見交換の場で議員から説明された。

(2)制定検討経過等

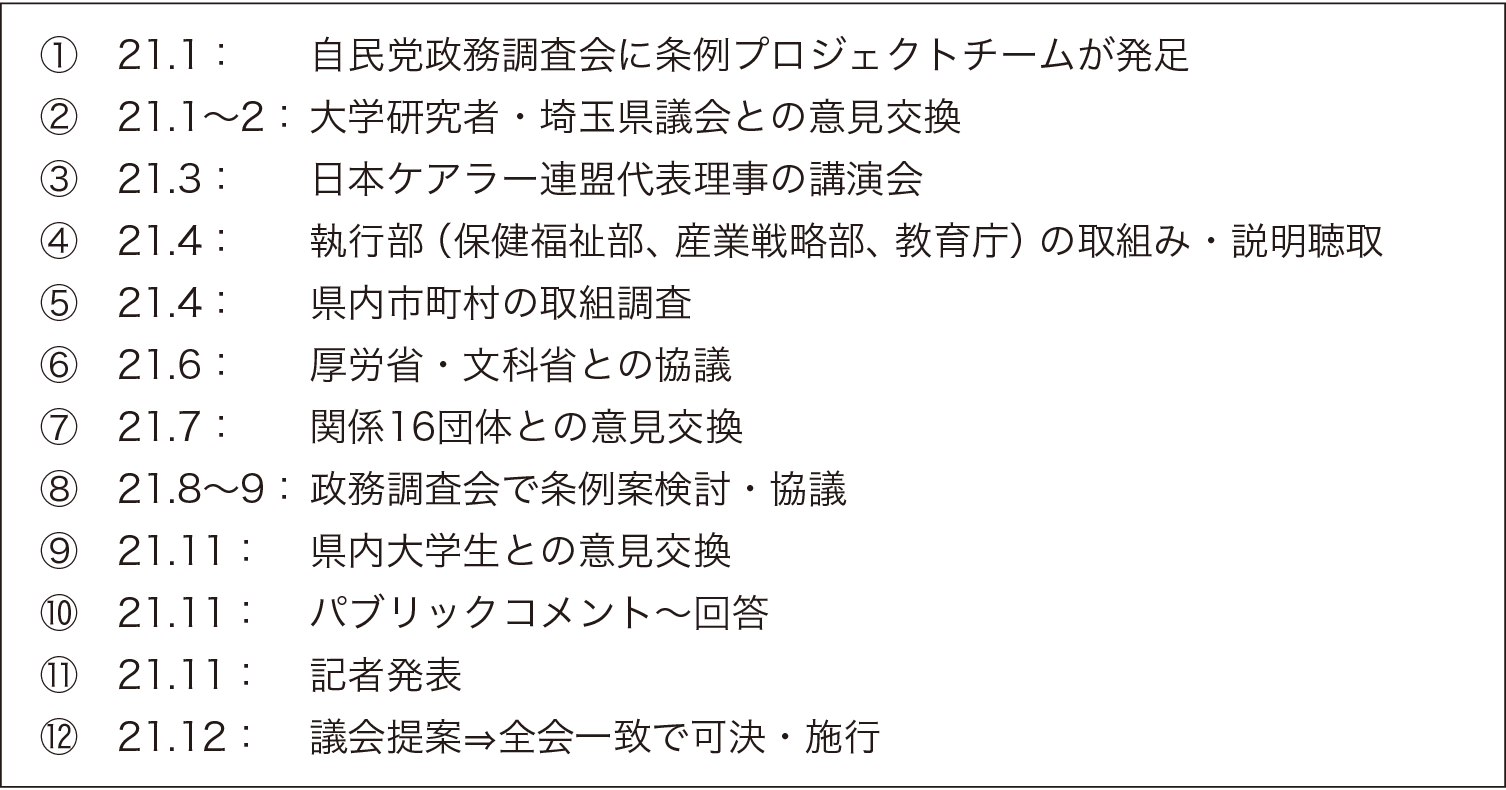

条例制定のプロセスは、表1のとおりである。

表1 ケアラー支援条例の制定過程

自民党内部に条例プロジェクトチームが設置され、これを推進組織として、有識者を交えた意見交換、関係省庁・市町村・関係団体などとの協議・意見交換に加えて、本学学生を含む県内大学生との意見交換も行っている。

パブリックコメントについては、自民党県連が行うというスタイルをとっている。

(3)学生との意見交換会やパブリックコメント結果の条例案への反映

現在、県議会と包括連携協定を締結している県内大学は4大学であるが、ケアラー支援条例提案時では茨城大学と本学のみであり、両大学の学生それぞれ3人及び担当教員と提案議員8人による意見交換がなされた。議員提案条例に関する学生との意見交換の取組みは初めてということもあり、関心も高く様々な媒体の取材もあった(5)。

議員提案条例の意見交換会に出席する当ゼミ生3人

茨城大学の学生からは同大学生に対するケアラー経験やケアラー支援のあり方などに関してのアンケート結果の報告がなされ、本学学生(当ゼミ生)からは条例の構成、意義等の考察結果が報告された。

当ゼミ生が指摘した一例としては、条例案による県のスタンスを示す前文には「(ヤングケアラーを含む)ケアラーは、ケアを受ける人を支えるとともに、持続可能な社会を構築していく上でも重要な役割を担っている」との規定があったが、このようにケアラーを「重要な役割を担っている」などと前面に出して位置付けることになると、例えば修学上の問題を抱えるヤングケアラーに対して「積極的に重要な役割を位置付けて支援していくもの」なのか「本来避けるべきものだが存在せざるを得ない以上、支援すべきもの」なのかが十分に理解しづらく、幅広い県民の議論が必要ではないかとの意見を表明した。

それに対して、議員側からは「確かにヤングケアラーを支援することに眼目が置かれすぎていて、その位置付けの認識についての検討・理解が十分に議論されていなかった」との回答があり、提案議員相互の議論により最終的な提出案としては「持続可能な社会を構築していく上でも重要な役割を担っている」の部分が削除された前文となった。

一方、自民党政調会が実施したパブリックコメントにおいては、条例の基本理念を定めた第3条について、「第1項がまずは家族、住民相互の助け合いを尊重しつつ社会全体で支え合う等の支援の考え方、第2項がケアラーの個人の尊厳、ケアと自己の幸福追求との調和を図ることとされているが、第1項が最初にくるとケアの順番があるかのように見え、また、ケアラーを支援するスタンスを色濃く出す意味で項の順番を工夫すべき」といった意見に対して、「ケアラー支援を優先し、かつ、個人の尊厳等を規定すべき条文に重きを置く趣旨で、第1項と第2項を逆にして、明確にする」といった改善の方向性が示されている。

また、「条例全体が、ケアラーがケアすることが前提となっているような印象を受ける。ケアラーに過度な負担が生じていることが問題で、ケアラー支援の具体的なプログラムを定めた規定(第10条各号)も、より負担を軽減する施策を明示すべき」との意見に対しては、「趣旨を踏まえて同条各号の規定を見直す」として、例えば同条第2号に「ケアラーの負担を軽減するための情報通信技術の活用に関して必要な施策を講じる」といった具体的な施策が盛り込まれている。

このように、学生との意見交換やパブリックコメントでの意見に対する条例案への反映がなされていて、議員提案は柔軟な姿勢が評価できるものである。しかしながら、パブリックコメントでは、42意見のうち18回答が「原案どおりとするが、貴重な意見として県執行部に伝えていく」という回答にとどまっていることが見受けられる。やはり執行権の前に、議員提案条例の一定の限界を図らずしも露呈しているものともいえそうである。

この条例の議会審議は、提案した自民党政調会議員が提案の趣旨及び理由の説明をし、委員会付託省略にて、議長が「異議なし」と認め、本件は原案のとおり可決されている。最終日に本会議に提出され、質問もない中、可決されたわけで、まさに新聞記事において批判的に取り上げられる態様となった。

本稿で見たように、条例制定過程では、執行部の意見も聴取し、県民や学生の意見も取り入れて原案を修正していることは認められるのであるが、最も大事な議会での審議がないということは致命的な問題を残すことになるのではないかと考えられる。