2024.03.11 議員提案条例

第3回 二元代表制シンポジウムと特徴的な議員提案条例の制定プロセス

2 茨城県議会の議員提案条例審議に対する改善要請とその対応

(1)議員提案条例審議の段階的な改善の考え方

シンポジウムでは、議員提案条例の審議のあり方も議論の大きなテーマとなった。いばらき自民党(以下単に「自民党」という)(3)の政務調査会長として議員提案条例の取組みを主導的にリードしていた議員がシンポジウムの直前に議長に就任し、併せて当シンポジウムのパネリストとして出席いただいたので、そのことについてもぜひ意見交換すべきということになった。

当ゼミとしては、前述したように、条例制定の最終的なあり方として、前回(連載第2回)の図11で示した条例制定要求制度を提示している。議員が住民ニーズの把握にたけているのであれば、行政運営に当たる執行部に条例案の検討を要求し、一定期間後の返答においてこれが困難となればそれについての十分な議論をし、提案があればそれを議会本来の役割として審議していくというものであった。

しかしながら、現状の全国の議長ではこれを支持するという認識はさほどなく(連載第2回の図12)、また、連載第2回の図10で紹介したように、全国の多くの自治体、特に都道府県では、条例の議決前の段階で委員会付託や当該条例のために設置した特別委員会、地方自治法に定める協議の場、各会派による政策条例検討会議など、一部の会派だけでなく、超党派による検討組織において議論しているとするのが、都道府県レベルでは70%超、道府県庁所在市では約40%という状況で、本会議のみで審議するというのがそれぞれ26%、40%という状況であった。

そうなると、本会議最終日での提案という形を長年とってきた茨城県議会自体がやや異例の取組みであって、それゆえ一足飛びに究極の改革手法たる条例制定要求制度のようなモデルを検討するよりも、本会議最終日に議論なしに可決している現状(連載第1回で掲載した毎日新聞の批判の対象)を少しでも改善すべきではないかとの意見が当ゼミでは大勢を占めた。

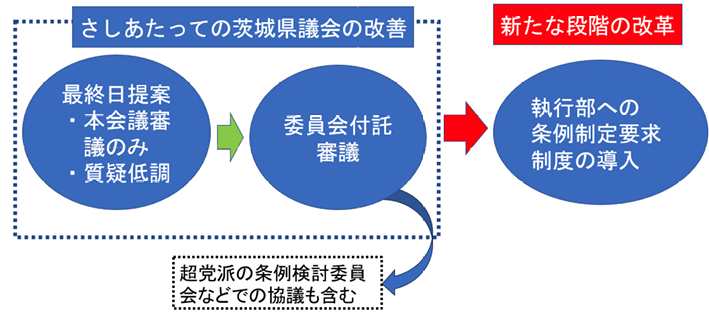

つまり、図3に示すように、議会関与の条例制定の新たな段階の改革としては、条例制定要求制度も念頭に置きつつ、まずは常任委員会や超党派からなる議員提案条例検討組織のような形で審議を行ってはどうかという提案である。

そのことについて、シンポジウムでは当ゼミの学生がパネリストの県議会議長に質問・要請を行ったところ、議長としては本会議最終日の提案・質疑なしの有り様について学生が疑問を持つのは理解できるとし、前議長からの検討すべき申送り事項でもあることから議長として議会に何らかの改善案を検討してもらうように処置したいという回答をいただいたのである。

図3 議員提案条例審議の改革・改善の考え方

(2)茨城県議会の議員提案条例審議の改善

県議会議長は、以上の経緯を踏まえて、2023年3月の県議会第1回定例会にて、議会運営委員会に議員提案条例の審議のあり方を付託し、委員会の中で議論が進められた。

その結果、2023年6月22日に議会運営委員会委員長から議長宛て「議会運営上の諸課題に関する答申」(4)がなされた。

答申では、「議員提出発議案は原則、委員会付託とする」、「条例で議会に対する定期的な報告を義務付けているものは条例の規定により報告を求め、それ以外のものは常任委員会で定期的に執行状況のチェックを行う」といった基本原則が打ち出された。また、併せて質疑の充実を図るための諸事項を定めた当該答申は、可能な限り早期に導入することになったのである。この取扱いは、2023年の第3回定例会(9月議会)から適用ということである。

これら県議会の議員提案条例の取扱いの一連の改善は、やや誇張していうと、学生目線の改善策が県議会改革に反映したといえるのではないだろうか。

3 最近の茨城県の特徴的な条例の制定過程の検証の意義

議員提案条例審議の問題が指摘される発端となった茨城県議会であるが、茨城県議会は議員提案条例に積極的に取り組むことで知られ、その成果もあって、都道府県の議会改革度ランキングNo.1に連続して輝いているのは前述(連載第1回)のとおりである。

以下では、茨城県で最近成立した議員提案条例及びそれと同時期に制定された執行部提案条例のうち、それぞれ全国的に見ても独自・先進的な条例をピックアップしてその制定過程を検証することとしたい。

それにより、議員提案条例でなければできない条例だったのか、逆に執行部提案条例に議員が把握した住民ニーズを反映することはできなかったのかなどの観点から議員提案・執行部提案条例の有り様について先の条例制定要求制度と絡めて、その方向性を提示したいと考える。

取り上げる条例は、議員提案条例が2件、知事提案条例が2件の計4件であるが、いずれも筆者が制定に一定の関与をしているものである。

先ほど説明したように、茨城県議会は本会議最終日の提案及び質疑がなく可決されている現状に対し、委員会付託を原則とすることで改善の方向性を示したのであるが、以下で紹介する議員提案条例は改善措置前のものである。本稿では、茨城県のみならず汎用性がある形で議会関与の条例制定プロセスを検討することとしているのでご理解いただきたい。