2024.03.11 議員提案条例

第3回 二元代表制シンポジウムと特徴的な議員提案条例の制定プロセス

常磐大学総合政策学部教授 吉田 勉

前回は、議員提案条例の全国的な動向や議長の認識を中心に全国議長調査を行い、それをサーベイした。

結果として、議員提案条例の取組みは、多くの議会でおおむね望ましいという認識がある一方で、議員提案条例への積極的な見解あるいは消極的な見解やその活動状況に対する認識で都道府県、道府県庁所在市、茨城県内市町村の三つの自治体グループの間で大きく異なること、すなわち議員提案条例へのプラスの見解や活動量には自治体規模との相関が顕著であることが明らかになった。

また、議会本来の役割である執行部への監視や評価、執行部の専権である予算編成権、規則制定権等をそれぞれ最大限有効に機能させる上でのあるべき条例制定への議会関与については、議員提案条例よりも把握した住民ニーズを基に執行部に条例制定を求める「(議会による)条例制定要求制度」なるものが望ましいのではないか、と全国の議長に向けて提案した。

しかしながら、多くの議長からは、この案は受け入れ難いとの意向が示された。ただ、都道府県は圧倒的に不支持であったが、道府県庁所在市、茨城県内市町村となるにつれて支持の割合がやや増加することも見られた。

今回は、これらの調査結果を踏まえて茨城県内の議員、首長等をパネリストに招いて行ったシンポジウムでの議員提案条例の議論やその後日談、さらには最近の茨城県の議員提案条例の制定プロセスを取り上げ、議論に供することとしたい。

1 全国調査を踏まえた二元代表制シンポジウムの開催

当ゼミでは、毎年度、自治体行政に関して学生の関心と筆者の研究領域との関連でテーマを決めて活動している(1)。2022年度は「二元代表制のあり方」をテーマに選んで活動し、その成果を年度末の2023年1月にシンポジウムの形で開催して一般の県民に議論を提供した。

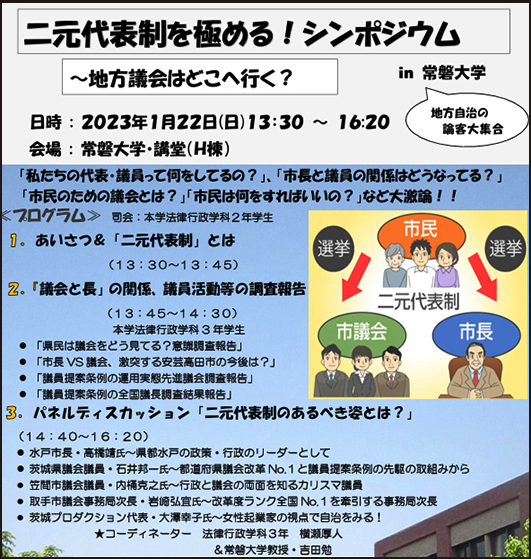

シンポジウムプログラムは図1に示すとおりであるが、前半は学生の活動結果の報告、後半は地方自治関係者を招いてパネルディスカッションを行った。

図1 本学で開催した二元代表制関係のシンポジウムのプログラム

前半の学生報告では、市長と議会の激しい対立が続く広島県安芸高田市での調査結果や、議員提案条例に関する全国議長アンケート調査結果の考察等が報告された。

後半では、茨城県議会議長をはじめ市議・県議の経験もある水戸市長、議会事務局25年の実務経験を有し、様々な議会改革を先導してきた取手市事務局次長などをお招きして、二元代表制のあり方、特に議員提案条例の取組みに関する意見交換を行った。多くの県民が来場し、また、マスコミ等でも注目される取組みとなった(2)。

シンポジウムの様子は、活動報告書の表紙・裏表紙に掲載した写真等からご覧いただきたい(図2参照)。

図2 シンポジウムの様子(「シンポジウム報告書」から)