2024.02.13 議員提案条例

第2回 議員提案条例の取組みに対する全国議長の認識の調査結果

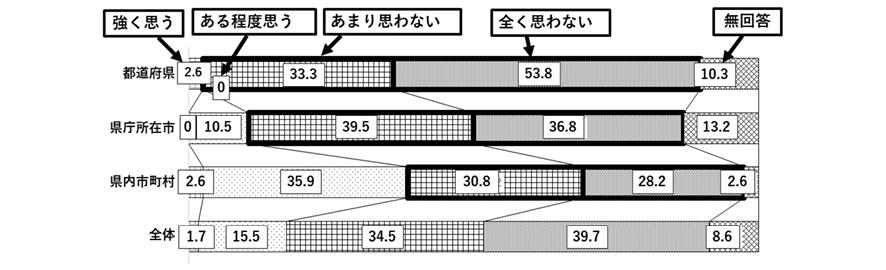

(7)議員提案条例への消極的な見解に対する認識②……「議員提案条例は適切な評価・監視機能が弱くなるおそれがある」(図8)

議員・議会の本来の役割に関する設問であるが、「議員は、執行部が作成した条例案を評価することに力点を置くべきであり、議員自ら作成・提案してしまうと適切な評価・監視機能が弱くなってしまうおそれがある」との見解については、先ほどの設問とほぼ同様の回答結果となった。

これらのことからすると、都道府県ではいずれについても強く否定的な傾向を示している。すなわち、行政執行上の権限を執行部が持っていてもそれとは関わりなく議員提案条例を進めるべきであり、また、議会が自ら提案することで、執行部への評価・監視機能が弱まるおそれはないとする認識である。都道府県議会の議員提案条例に対する自信が見られる。

一方、県内市町村では、議員提案条例の効果への疑念や議会本来の機能が損なわれるおそれがあるとの見解には一定の理解を示していることが分かる。

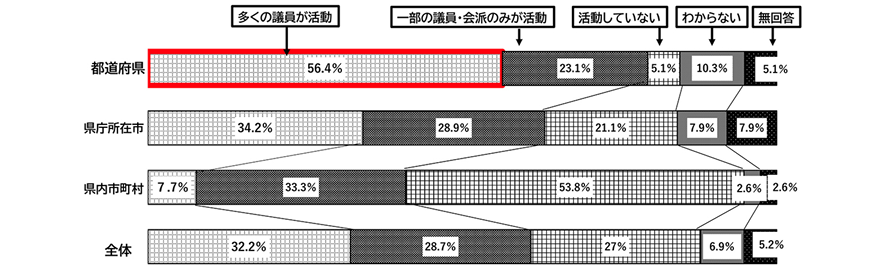

(8)議員提案条例に関する議員の活動状況に対しての議長の認識(図9)

議員提案条例に関して当該議員の活動状況について議長の認識を確認したところ、都道府県では「多くの議員が議員提案条例に向けた活動を行っている」との回答が過半数、一部の議員・会派のみが行っている」と合わせると約8割の団体が活発な活動をしていると認識しているが、県庁所在市、県内市町村になるにつれ「ほとんどの議員はそのような活動をしていない」との割合が増加してきている。

すなわち、議員提案条例の取組みが、今まで見た設問の結果と整合的に、自治体規模が大規模になるほど議員の活動が積極的になるということが明確になっている。

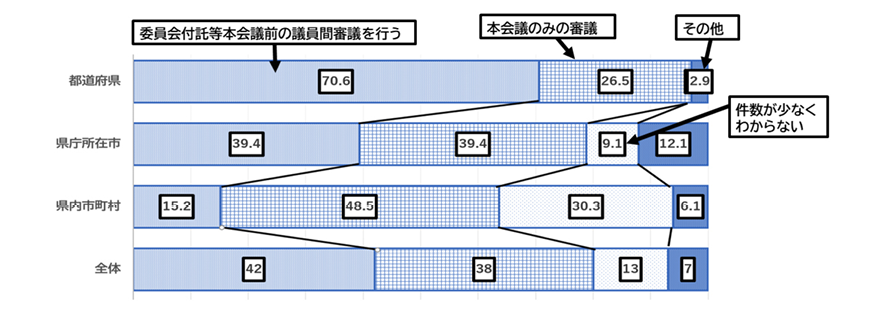

(9)議員提案条例の審議状況(図10)

次の設問は、今回の調査の中核的な質問になるが、議員提案条例の審議の状況についてである。すなわち、「委員会付託等で本会議での採決前に議員間の審議を行う」とした団体は、都道府県では7割超、県庁所在市、県内市町村になるに従い、4割程度、2割以下と委員会付託等の割合が低下した。本会議での採決前に行う方法としては、委員会付託による審議のほか、臨時に設置する特別委員会、地方自治法に定める協議の場、各会派出席による政策条例検討会議など多様であるが、一部の会派でなく、超党派の検討組織を念頭に置いて確認した。

都道府県レベルの団体だと、本会議のみの審議、茨城県の例のように本会議最終日に提案してほとんど審議がなく可決されるというのは異例にように思われる。

また、県内市町村では、議員提案条例自体の件数が少ないので分からないといった回答も多いことが特徴である。