2024.01.12 議員提案条例

第1回 はじめに~茨城県の議会改革度ランキングと議員提案条例の取組み~

2 議員提案条例とは

(1)議員提案条例(2)に関する認識

条例は、基本的には、執行部が提案してそれを議会が審議し、議決により可否を決めて、可決されれば成立し、否決されれば廃案になる。

一方、議員も提案することができ、議員定数の12分の1以上の者の賛成を要する(地方自治法112条2項)。従来は8分の1以上であったが、2000年施行の地方分権一括法による地方自治法改正により緩和されたものである。また、2006年施行の改正地方自治法により、常任委員会等においてもその部門に属する自治体の事務に関する条例を提案できるようになった(同法109条6項)。

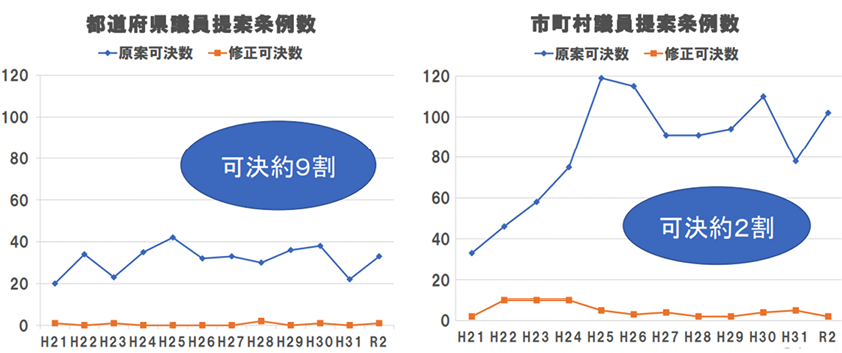

最近の議員提案条例の制定件数(3)としては、図3に都道府県と市町村の状況を区分して掲載している。折れ線のうち、上に位置するのが「可決数」で、下に位置するのが「修正可決数」である。一見、市町村の条例数が多いようにも見受けられるが、これは団体数の違いによるものであり、おおよそにならすと都道府県では1団体当たり年1件、市町村では1団体当たり0.05件程度となり、都道府県による制定が約20倍多いことになる。

図3 議員提案条例の制定状況

都道府県が可決おおむね9割、市町村が可決おおむね2割となっているが、これについては、都道府県は、提出までの段階で相当程度議員間で議論がなされ、現実的な(煮詰まった)条例案が議員から提出される傾向にあり、市町村では、各会派において事前調整がなされないまま提案され、したがって可決の度合いが低くなるのではないかと推測しうる。

議員提案条例の特徴としては、平成20年代前半までは「地酒で乾杯する条例」や「福祉のまち推進条例」などの理念的な条例が主流であったが、最近は、行政執行上の許可・届出等の根拠となる政策実施条例のようなものが多くなっている印象がある。

議員提案条例の意義や効果として、多くの自治体や識者が挙げているものとしては、「縦割り組織である行政執行部では横断的な観点からの条例が出にくい」、「住民の代表として住民ニーズを取り入れやすい議員の存在意義を発揮する局面である」等が挙げられよう。

(2)議員提案条例の取組みに対する茨城県民の評価

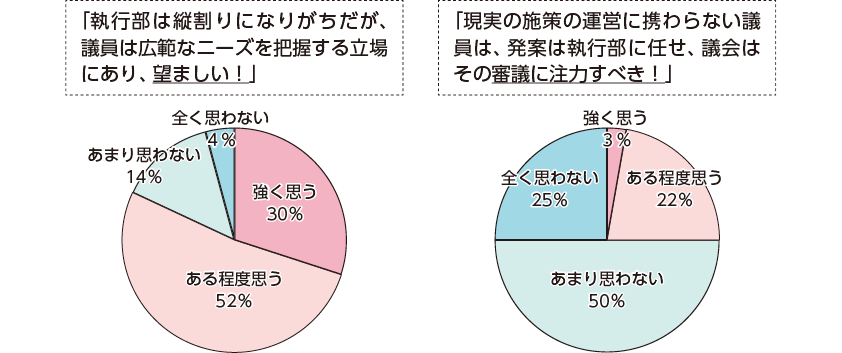

先に引用した茨城県民の認識調査では、議員提案条例の取組みに関しての見解に同意するか否かも、図4のとおり確認している。

その結果は、左図のように「縦割りの執行部に比べ議員は広範なニーズを把握する立場にあり、望ましい」といった議員提案条例を評価する見解について同意する県民は8割超に及ぶ一方で、右図のように「議員は現実の施策運営に携わらないから、発案も含めて執行部に委ね、議会は本来の役割である審議に注力すべき」とする議員提案条例を消極に捉える見解については7割超がこれに賛同しないという結果になった。

すなわち、議員提案条例の意義について8割以上の県民が同意しているが、議会は条例提案よりも本来の役割である審議に集中すべきとする見解への賛同は少数ということで、議員提案条例の取組みに相当の評価をしていることが分かる。

図4 議員提案条例に対する県民の評価