2024.01.12 議員提案条例

第1回 はじめに~茨城県の議会改革度ランキングと議員提案条例の取組み~

常磐大学総合政策学部教授 吉田 勉

1 はじめに~二元代表制の趣旨と本稿の目的~

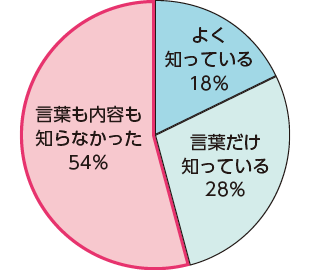

「二元代表制」という言葉を知っているかどうか、私が主宰するゼミナールで茨城県民にアンケートをしたところ、図1に示すようであった(1)。

図1 「二元代表制」という言葉に対する茨城県民の認識

二元代表制は、戦後、日本国憲法により、自治体の議事機関たる議会はこれまでどおり公選であるが、市町村長や都道府県知事を住民の直接選挙制度としたことで、議会と長がどちらも住民の代表として選出されることに着目した自治体の機関を表現するフレーズである。

当初は、米国の直接選挙による大統領制を模して地方自治は「大統領制」、「首長制」などといわれていたのであるが、議会の権限強化の方向性と相まって、議会も長も住民の代表で相互に議論して最終的には議会が自治体の方向性を定め、それに向かって首長はじめ執行部が行政執行していくという形としてそのように呼称されることになったと思われる。

それにしても、二元代表制という仕組みやそれへの一般の関心は、相当程度低いことが分かる。

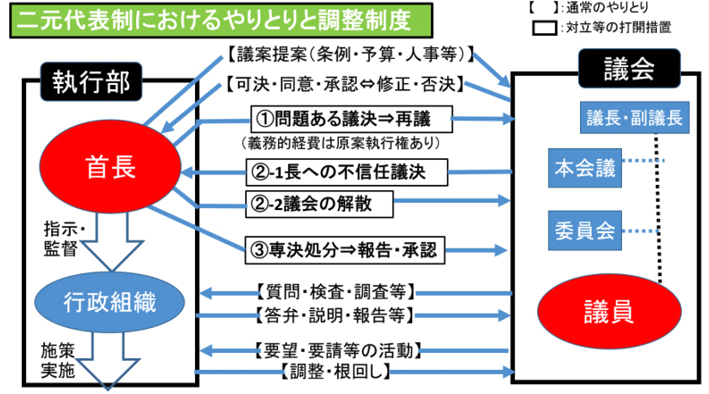

二元代表制における首長と議会のやりとりは、図2に示すとおりである。長が議会に条例や予算に関する議案を提案してそれを審議し、自治体の意思決定を行うという形が二元代表制を表現する。

図2 二元代表制を構成する諸制度

執行部は、法律や条例に基づき業務を執行するが、予算提案権は長に独占されているし、条例に基づく規則や基準など執行権に属する権限が長に委ねられている。

そのような中で、本連載は、執行部の政策提案について審議する立場の議員が自らも政策を提案する形になる「議員提案条例」にポイントを絞って、その課題やあり方を探ろうとするものである。