2023.12.25 医療・福祉

第3回 自治体からも上がってきたケアマネ不足問題

出典:厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会(第230回)資料5(令和5年11月6日)

(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164127.pdf)を一部改変

図5

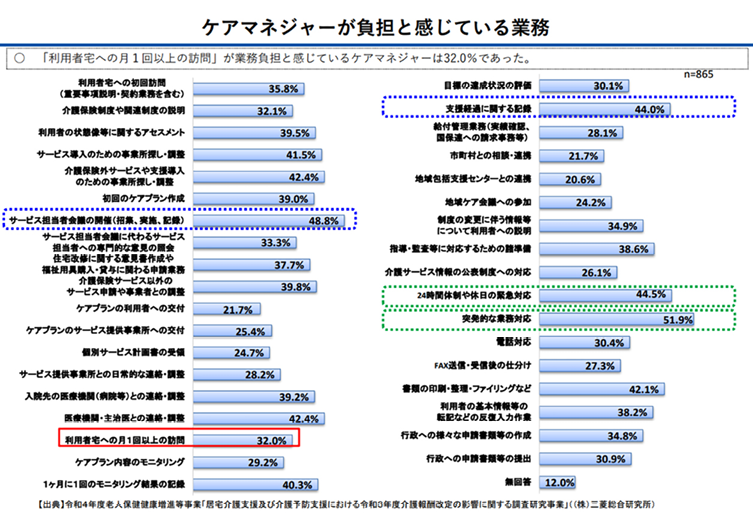

特に、負担感を示す図5で注目すべきは「サービス担当者会議の開催」と「支援経過に関する記録」です。なぜ、これらの負担感が大きいのかというと、これら業務はケアマネの介護報酬に密接にかかわっており、時に、これらの実施や記録に瑕疵(かし)があった場合、介護報酬の全額返還といったルール(運営基準減算)があるからです。

しかも、場合によっては、1人分の1月当たりの介護報酬ではなく、全利用者に対する介護報酬を数か月も遡って全額返還しなければならないもので、これほど厳しい介護保険のルールを筆者はほかに知りません。

そして、このルールについて、厚生労働省は、ケアマネの負担も考慮して、過度に厳格な適用をしないよう緩和要件(軽微な変更に関するルール)などを通知として発出しています。しかし、実際にケアマネを指導・監督する市町村などは、そうした緩和ルールを市町村独自のローカルルールとしてアレンジし、かえってケアマネや介護サービス事業者にとって困難なものにしていることが珍しくありません(この問題は、「介護保険の運用ローカルルール問題への対応」(2023年1月25日号)でも触れさせていただきました)。その結果、ケアマネは介護報酬の減算や返還におびえながら日々の業務や記録に追われているのが実情です。

そもそもの賃金などが決して良いとはいえない業務であることに加え、さらに業務内容がハードな仕事をやりたい人が増えるはずがありません。

人材確保策も介護保険事業計画に義務付けを

しかし、今回の制度改正における議論では、そうしたきめ細やかな議論はなされず、表面的な対策しか検討されていません。それどころか、かなり乖離(かいり)した次元の議論といわざるを得ず、更なるケアマネ不足の懸念は増すばかりです。

現在、市町村が作成している市町村介護保険事業計画は、介護給付等対象サービスの量の見込みを定めることとなっており、いずれの計画にも記載されています。一方で、その必要なサービスをいかに確保するのかという「確保策」については、介護保険法では努力義務にとどめているため、記載のない計画がほとんどです。しかし、今後はこうしたケアマネや介護人材をいかに確保するかという問題が非常に大きくなってくると思われ、この点の法改正もしていくべきではないかと考えます。