2023.11.27 仕事術

第11回 どうする議員報酬──議員報酬の引き下げを公約にして当選した新人議員も

議員報酬が人口比例で決定されるのはなぜ?

議員報酬に限らず、一般的に報酬の決定に正解はありません。定数の多い選挙区では、議員報酬が高ければ、それだけ立候補者も増える傾向があるようです。一方、都道府県議会などでは、埼玉県でも都市部以外の定数が1ないし2などの選挙区では、残念ながら16選挙区で23人が無投票当選でした。先ほどの平成31年「町村議会議員の議員報酬等のあり方最終報告」では、議員報酬と無投票当選の関係も調査しています。この調査によれば、「報酬金額が下がると無投票当選の発生率が上がっていた」そうです。統計的にも有意な結果とされています。

実際に所沢市議会は、議員報酬が56万円プラス賞与もあるため、令和4年の選挙では、定数33に対して46人が立候補しました。直近の選挙の競争率は1.4倍です。毎回、選挙は大にぎわいです。所沢市より人口の多い川口市は、議員報酬は64万1,000円プラス賞与で、直近の選挙の競争率は1.47倍。県内で最も人口が多いさいたま市は、議員報酬は72万6,300円プラス賞与と県内トップの金額ですが、大選挙区制ではなく、県議会と同様に市内区ごとの小選挙区制なので、それぞれの区の定数が4から9であることから、平均すると競争率は川口市と同様の1.5倍です。一方、同じ埼玉県内でも町村部では、定数プラス1人ないし2人しか立候補しない町村も複数あります。

地方議会議員の報酬の決まり方というのは、基本的には自治体の人口に比例するという不思議な法則があります。これは、全国市議会議長会が毎年調査報告している「市議会議員報酬に関する調査結果」(https://www.si-gichokai.jp/research/teisu/__icsFiles/afieldfile/2023/08/07/20230807housyu.pdf)に掲載されているデータで確認することができます。

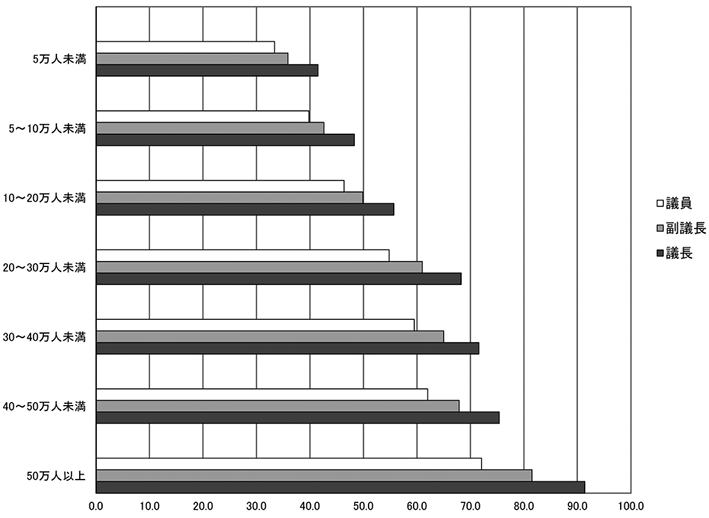

同調査結果のグラフ1を見ると、人口規模に報酬が比例していることが分かります。

出典:全国市議会議長会「市議会議員報酬に関する調査結果(令和4年12月31日現在)」(令和5年4月)

図 人口段階別に見た市議会議員の平均報酬月額

なぜ人口比例で報酬も決まるのかについては、様々な理由が考えられます。

先ほど引用した平成31年「町村議会議員の議員報酬等のあり方最終報告」46〜47頁には、議員報酬を決定したこれまでの経緯も次のように掲載されています。

「〈全国市議会議長会〉『大都市は市三役給の平均給に相当する額、局・部長制を施行している市にあっては、局・部長給に相当する額、課長制を施行している市にあっては、課長給に相当する額をもって議員の報酬基準額とすることを原則とし、これに依られない都市については、その都市の財政状況等を考慮して係長給に見合う額をくだらない額とする。』(『市議会議員の報酬基準額について』1969年2月5日)

〈全国町村議会議長会〉公選職である首長の給料を元にした上で、議員の実働日数と比較して求めるものである。一応示された全国標準としては、首長の給料月額の議長は40%ないし54%、副議長は33%ないし37%、議員は30%ないし31%とされた。

(全国町村議会議長会政策審議会『議員報酬のあり方について』1978年)。」

大きな市ほど、局長制、部長制を施行していますから、部長制の市より局長制の政令市の議員報酬が高くなる理屈は何となく分かります。私もかつて職員から「議員の報酬は部長と同じ額ですよ」といわれたことがありました。ただし、所沢市の場合は、市議会議員に地域手当(6%)は支給されないため、その分だけ部長より低いのですが。一方、県内のある市議会では、議員にも地域手当が支給されているようです。

しかし、部長制を施行している市で比べた場合、人口20万人台の市と30万人台の市の部長の給料にそれほど違いがあるとは思えません。むしろ、市によっては20万人台の市の方が多いケースもあるからです。例えば、毎年公表されている東洋経済新報社の「『公務員の年収』が高い自治体ランキングTOP300」によれば、2022年4月1日現在のランキング1位は東京都三鷹市(人口約19万人)です。3位は愛知県豊田市(人口約41.7万人)。4位は神奈川県厚木市(約22.4万人)となっています(https://toyokeizai.net/articles/-/689884)。

ですから、人口比例の議員報酬というのは、根拠としてはいまひとつ理解し難い点があります。一方で、以前、議員定数の議論を我が市議会でしたときに、1人の議員を支える市民の数を見た場合、自治体の規模が小規模になるほど1人の議員を支える市民の数が少なくなることが傾向として読み取れました。例えば、さいたま市は議員定数60人に対し人口約134万人ですから約2万2,000人に1人、所沢市は定数33人に対し人口約34万人ですから約1万人に1人、蕨市は議員定数18人に対し人口7.5万人ですから約4,100人に1人となります。おおむね人口規模が小さくなるほど、人口当たりの議員定数は逆比例で増えていきます。議員1人を支える市民の数が多いほど報酬も多いと考えると、何となくリクツとしては理解できなくもありません。

そうなると、議員の報酬を上げようと思うのなら、議員1人を支える市民の数を増やすために、逆に定数を削減すればよいのではないか、という考えも思い浮かんできます。でも、実際はそう簡単ではありません。次回は、議員の定数をどう考えればよいかについて、所沢市議会の定数の議論を通じて報告します。

◆書籍情報

『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)

江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))

自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。