2023.10.25 医療・福祉

第2回 制度改正論議にみる自立支援と科学的介護の矛盾

改めて科学的介護とは

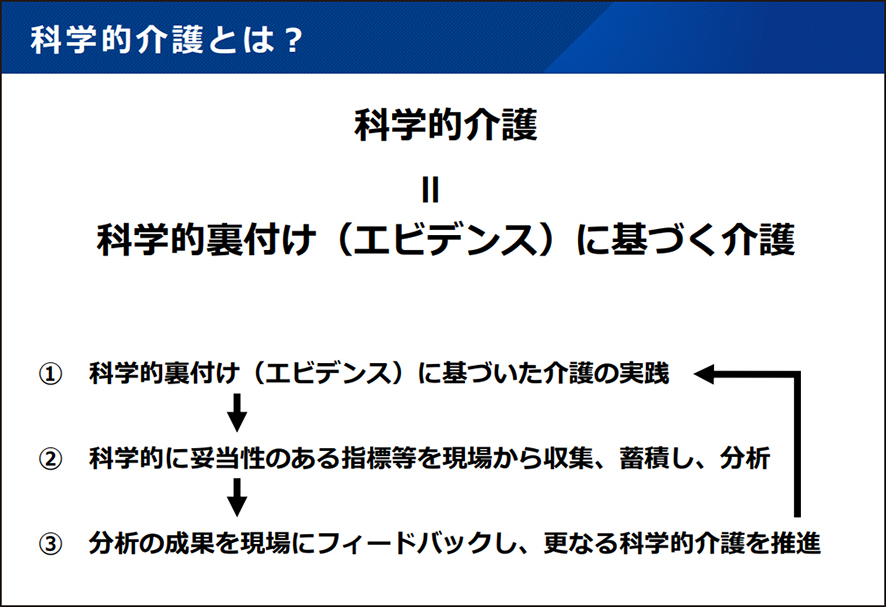

本サイトでは、前の連載(「トメばあさん『地域共生社会』を訝(いぶか)しむ」)でも科学的介護について触れてきましたが、改めて確認してみましょう。これについて、厚生労働省は「科学的裏付け(エビデンス)に基づく介護」と説明しており、科学的根拠(エビデンス)に基づく医療(EBM)の影響を色濃く受けています。

出典:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)による科学的介護の推進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000949376.pdf)

図2 科学的介護とは?

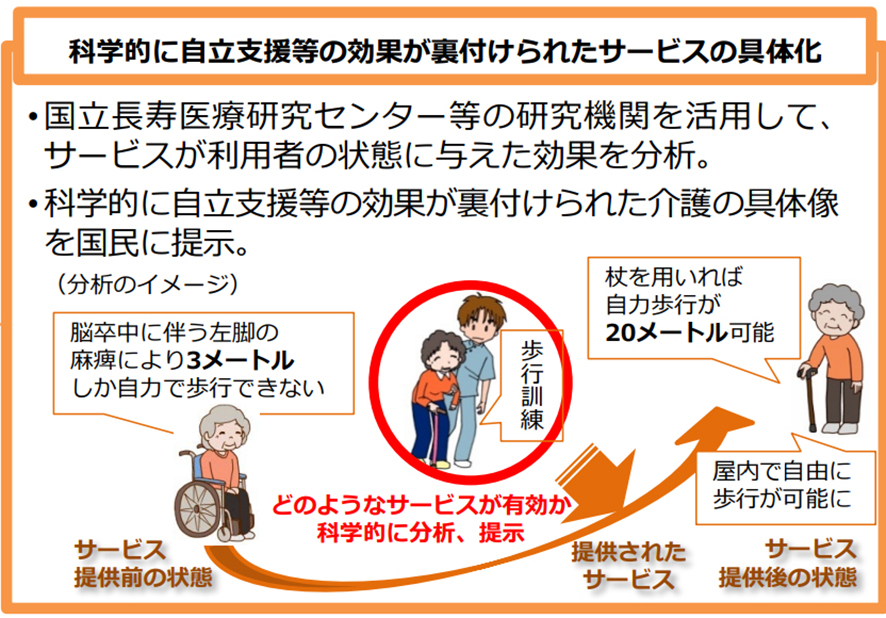

しかし、EBMと違い、科学的介護の思想は、非常に表層的で薄っぺらいといえます。例えば、科学的介護の説明資料として、3メートルしか自力歩行できなかった老人が20メートル歩けるようになることを「良い」と評価するサンプルが示されています。認知症で徘徊(はいかい)をする老人を介護する家族にしてみれば、「身体面だけで自立を決めるな」と噴飯する向きもある点ですが、そうした多様で、一人ひとり異なる介護観や自立のあり方がここにはありません。

出典:厚生労働省・経済産業省未来投資会議構造改革徹底推進会合「健康・医療・介護」会合第1回資料4(平成29年10月27日)(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/health/dai1/siryou4.pdf)

図3 科学的に自立支援等の効果が裏付けられたサービスの具体化

また、科学的介護に関する加算として、褥瘡(じょくそう)管理への取組みや状態改善(アウトカム)などを評価する褥瘡マネジメント加算や、排せつ時の介護量の増減、オムツ使用の有無などを評価する排せつ支援加算などが代表的です。これも統計学上の変数として扱いやすいデータをクローズアップしているもので、「木を見て、森を見ず」です。

では、介護保険制度における「森」とは何でしょうか。その目的は何であるのかを次に見てみましょう。