2023.04.25 議会事務局

第16回 議会事務局の「パーパス(PURPOSE:存在意義)」を共有して「チーム議会事務局」に~岩手県滝沢市議会事務局の取組み~

議会事務局の「パーパス(PURPOSE:存在意義)」とは何か

「議会事務局は執行部のスパイだ!!」と、早稲田大学の北川正恭名誉教授はいう。首長の意向に沿うように立ち回ったり、議会を説得しようとしたりする議会事務局職員を揶揄(やゆ)した表現である。行政職としての主流から外れた外局、議員のお世話係、議員のいうとおりにしていればよい、ルーティンワークとしての議事運営と庶務等の補助的業務をこなすだけ、と役所の組織の中で、お世辞にも評価が高い部署とは思われていない。

大津市議会局の元議会局長で早稲田大学マニフェスト研究所の招聘研究員である清水克士氏は、著書『議会事務局のシゴト』(ぎょうせい、2017年)の中で、議会事務局の役割として、総務、議事、調査といった「議会に関する事務」と、役所の中での「議会と執行部の架け橋」になること、つまり、議会の構成員としての自覚を持ち、執行部職員のよき理解者として、執行部と議員との調整役を務めることを挙げている。また、清水氏は自らを「軍師」と称しているが、議会事務局職員は、議会からの政策立案や議会改革を支える「参謀」、「ブレーン」、「軍師」であれと訴えている。

ビジネスの世界を中心に「パーパス」という言葉が注目されている。パーパスは直訳すると「目的」だ。しかし、ビジネス、経営の文脈では、「存在意義」のことを指している。「この組織は何のために存在しているか?」の部分がパーパスになる。私たちを取り巻く環境や状況が激しく変化する中、組織がパーパスを持つことが重要になっている。そのメリットは、組織の進むべき方向が明確になり、一体感が生まれることである。パーパスに共鳴したメンバーのモチベーションが高まり、パフォーマンスや創造性が発揮される。似たような言葉で、「ビジョン」というものがある。ビジョンは、「パーパスを実践し続ける中で、訪れる未来のある時点での最高の姿」を意味している。

これからは、それぞれの議会の議会事務局にも、「○○議会事務局のパーパス」が必要になる。議会事務局のパーパスを明確に言語化し、そのパーパスに議会事務局職員全員が共鳴し、そのパーパスに基づいて議会事務局の日々の仕事が行われることが。

「SOUNDカードTM」で「パーパス」を言語化する

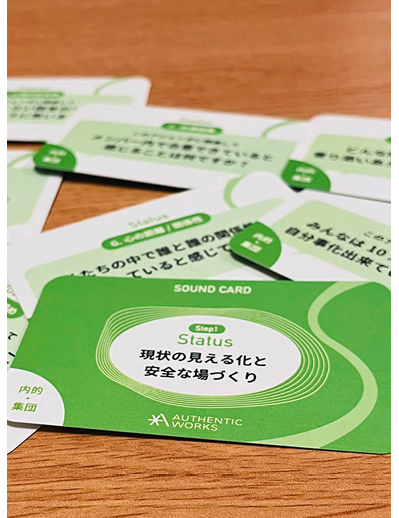

では、パーパスはどのようにして言語化していけばよいのか。そのために筆者が最近使っているツールが、「SOUNDカードTM」である(https://www.soundmethod.jp/)。

SOUNDカードTMのホームページ

「SOUNDカードTM」は、次々と変化する状況や迫りくる課題に対して、関係する一人ひとりが当事者意識を持って課題解決に挑めるようにするためのノウハウをまとめ、体系化された話し合いの補助ツールである。イノーベーションの理論である「U理論」の翻訳者である、オーセンティックワークスの中土井僚氏が2022年に開発したものだ。

S、O、U、N、D、5種類のカードからなる。Sは「Status」で現状認識の共有、Oは「Outcome」でパーパス、ビジョンの策定、Uは「Understand」で課題の深掘り、Nは「Negative Check」で懸念事項の確認、Dは「Drive」で具体的アクションの決定と、5段階の課題解決のステップになっている。それぞれのカードには、考えるきっかけとなる多彩な「問い」が書かれている。自分で選んだカードの「問い」について参加者が順番に話すことで、言い出しづらいこと、聞きたいけれど聞けないことが自然に話され、心理的安全性の高い場がつくられる。カードに書かれた「問い」の力で、場の活性化を促される、「言える化ツール」である。

SOUNDカードTMの5種類のカード

「SOUNDカードTM」を使うことで、どんな話題でも、どんなメンバーでも対話が可能になるので、筆者も様々な話し合いの場面や研修で活用している。組織、職場、業務の問題解決、メンバーの問題意識の共有、個人面談や1on1、そして、パーパス、ビジョン、ありたい姿の言語化等に。

青森県鰺ヶ沢町役場での組織の問題解決に向けた話し合いの様子

秋田県横手市役所でのSOUNDカードTMを使った研修会

静岡市役所で市民を対象にしたSOUNDカードTMを使った研修会

以下、岩手県滝沢市議会事務局で、「SOUNDカードTM」を使って、「滝沢市議会事務局のパーパス」を策定した事例を紹介する。

滝沢市議会事務局の「パーパス」

滝沢市議会は、早稲田大学マニフェスト研究所の「議会改革度調査2022」で、議会改革度ランキングが全国67位と、議会改革に積極的な議会である。筆者も議会アドバイザーとして、その取組みを支援している。2022年3月には、議会として、「若者定住に関する提言書」をとりまとめ、市長に提出。その提言のフォローとして、2023年度の予算審査においては、提言書の反映状況について重点的に質疑を行い、ワールドカフェによる議員間討議を経て、予算議案に附帯決議を付ける等、議会からの「政策サイクル」を着実に回している。

2022年11月、4月に議会事務局に異動になった熊谷和久事務局長から、議会事務局の一体感をつくりたいという依頼を受けて、局長以下全職員6人で、「SOUNDカードTM」を使ったセッションを実施した。

滝沢市議会事務局でSOUNDカードTMを行う様子

「滝沢市議会事務局の今後の方向性」をアジェンダとして、まずは、Sのカードを使い、現状認識の共有を行った。各自が選んだ、「あなたの中でもやもやしていることは何ですか?」、「最近体験したショッキングな場面は何ですか?」、「今こそチャンスだと思うことは何ですか?」、「誰にも言わないでいる秘めた想いは何ですか?」等のカードに書かれた「問い」に答えながら、全員が、アジェンダに対する思いを共有した。

Sのカード

次に、Oのカードを使い、パーパスの策定を行った。各自が選んだ、「貴方が叶えたい想いや願いは何ですか?」、「この取り組みから何が始まったといわれるものにしたいですか?」、「どんなステークホルダーにどんな貢献をしたいですか?」、「私たちはどんな関係性になっていたいですか?」等の「問い」に答えながら、一人ひとりの願いを聴き合い、議会事務局としてのありたい姿をイメージし、パーパスに入れたいキーワードを抽出し合った。

最終的にそのキーワードをつなぎ合わせ、以下のパーパスを全員で言語化した。

Oのカード

「滝沢市議会事務局は、市民を代表する議員とともに、市民の意思を実現する議会をめざし、チームとして“楽しく、笑顔”で取り組みます。」

この滝沢市議会事務局のパーパスは、議会事務局の執務室の皆の目に留まる場所に掲げられている。

滝沢市議会事務局でSOUNDカードTMを行う様子

議会事務局の「パーパス」を共有して「チーム議会事務局」に

経営学の「組織行動論」の分野に、「シェアード・メンタルモデル」という理論がある。チームメンバー間で、どのくらい、仕事を行う上での情報に対しての認知体系(メンタルモデル)、つまり頭の中のイメージが共有されているかというもの。例えば、組織の理念や業務内容、メンバーの役割、価値観、強み、弱み等が、そろっているか、共有されているかである。もちろんその中には、パーパスも含まれる。そして、それが共有されていればいるほど、その組織、チームのパフォーマンスが高いといわれている。

議会事務局でいうと、議会事務局のパーパスを明確に言語化し、そのパーパスに議会事務局職員全員が共鳴し、そのパーパスに基づいて議会事務局の日々の仕事が行われている、そんな議会事務局であればパフォーマンスが高いことになる。

これからの地方議会は、「チーム議会」にならなければならない。地域の住民福祉に寄与するため、議員単独の議員活動から、議会総体としての議会活動へ。また、議員だけではなく、事務局職員、議会を応援する市民も巻き込んだ総力戦を展開しなければならない。こうした「チーム議会」を実現するには、議会と両輪となる議会事務局が「チーム議会事務局」になることが不可欠だ。そして、「チーム議会事務局」になる第一歩は、議会事務局の「パーパス」を事務局職員全員が共有することである。