2023.01.25 医療・福祉

第7回 介護保険の運用ローカルルール問題への対応

ローカルルールの背景

そもそも、こうしたローカルルールが生じる背景には、国の策定する法規やルールの複雑怪奇で分かりづらい内容があります。それゆえ、自治体職員の理解や運営姿勢にまで影響するものと考えます。

それを端的に示すのが、次の報告書の一文(2)です。

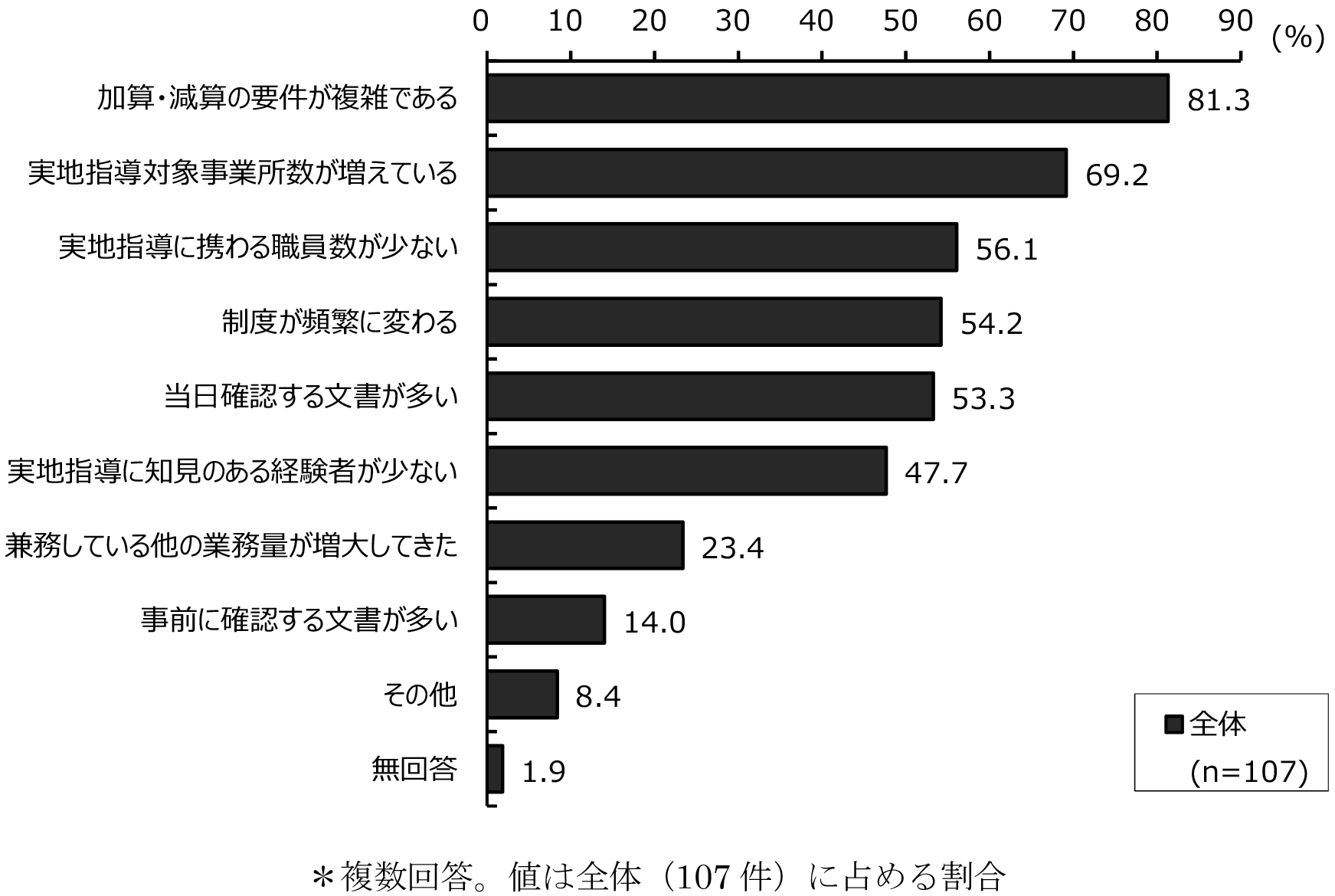

「本調査の中で、自治体、事業所の両者から最も指摘が多かったのが、加算や制度が安定しておらず、要件があいまいであったり、改正のたびに変わるので、混乱するといった声であった。」

出典:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「実地指導における行政文書削減に関する調査研究報告書」(2018年)18頁

中でも、様々なローカルルールに振り回される介護サービスの代表は訪問介護(以下「ホームヘルプ」という)です。

例えば、「揚げ物は日常生活上の調理になりますか?」などという質問がホームヘルパーやケアマネジャーから保険者たる自治体に出されることがあります。というのも、ホームヘルプでは、大掃除や手の込んだおせち料理づくりなどは、「非日常的」な生活行為であるとして認められていません。介護保険法では「日常生活上の世話」しかできないルールになっているためです。

そこで、「揚げ物は日常生活上の調理なのか?」などといった質問が出てくるわけです。しかし、そうした現場の個別のケースにまでいちいち法規やルールは明文化されていません。かといって、現実には、そうした疑問が現場から出てきますので、自治体としては何とかして解答をつくらなければならない。それが、前述のようなローカルルールが生み出される背景の一つになっています。

しかし、考えてみれば、揚げ物と一口にいっても、出来合いのものもあれば、下ごしらえがなされている「半調理品」もあるし、最初からすべて手づくりするものまで様々です。

また、「日常生活上の世話」とは何かという解釈についても、脳梗塞を起こす1か月前までは毎月のように揚げ物調理をしていた人もいれば、調理なんて一度もしたことがない人もいます。そのような生活習慣によっても、揚げ物が「日常生活上の世話」か否かという解釈も違ってきます。つまり、日常生活のあり方はまさに十人十色であり、個別性が高いものです。にもかかわらず、それを法規やルールでジャッジしようとする根本に無理があるのです。

そして、ローカルルールが生じる背景には、国の策定する法規やルールが複雑怪奇で分かりづらい点にあります。それゆえ、自治体職員の理解や運営姿勢にまで影響するものと考えます。