2022.10.11 医療・福祉

第6回 介護施設選びの制度的な課題

介護保険施設以外の施設

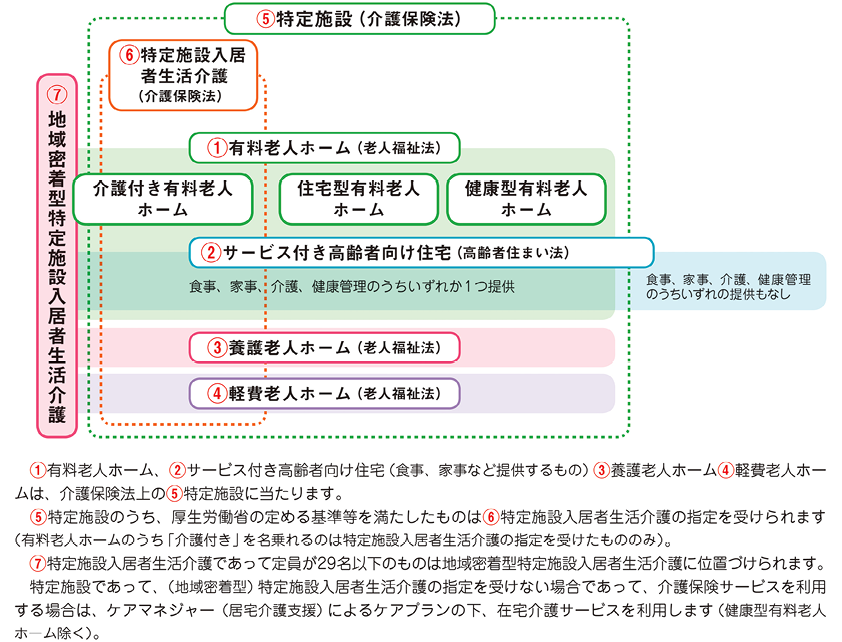

「それ以外の施設」は、養護老人ホームや経費老人ホームと有料老人ホームなどで、これらは老人福祉法が設置根拠となります。しかし、そこで介護保険を利用するとなると、介護保険法上の取扱い方が必要になります。その考え方としては、施設の住まいを普通の住宅(居宅)と同じように見なし、在宅専門のケアマネジャー(居宅介護支援)が介護保険サービスを利用するタイプと、建物に厚生労働省の定める介護職員などを配置して「特定施設入居者生活介護」という介護保険法上のサービスの指定を受けるタイプです(このあたりから話がややこしくなりますね)。

ですから、老人福祉法上の経費老人ホームや養護老人ホームであっても、条件を満たせば介護保険法上の「特定施設入居者生活介護」にもなるわけです。

また、有料老人ホームに至っては「健康型」、「住宅型」、「介護付き」と分かれており、介護保険法上の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているもの、つまり、条件を満たしているものだけが、老人福祉法上の「介護付き有料老人ホーム」を名乗っていいことになっており、混乱の極みです。

ややこしさに拍車をかけるサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

それに輪をかけて制度を複雑にしたのが、サービス付き高齢者向け住宅です。というのも、これは、主たる所管が国土交通省で、根拠法も介護保険法とは異なる「高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)」だからです。

高齢者住まい法の法整備に当たっては、厚生労働省も共同で行ったとされていますが、その実態は、制度をより複雑怪奇なものとしていると感じています。

というのも、ただでさえ複雑な老人福祉法上の施設類型と介護保険法上の施設類型に、さらに別の根拠法たる施設類型のフィルターが重なることになるからです。

出典:本間清文『最新図解 スッキリわかる! 介護保険─基本としくみ、制度の今とこれから〈第2版〉』(ナツメ社、2021年)

図 有料老人ホーム等(老人福祉法)と特定施設入居者生活介護(介護保険法)の概念図