2022.01.28 医療・福祉

第3回 「科学的介護」は介護の生産性を上げられるか?

社会福祉士/介護福祉士/介護支援専門員/杉並地域包括支援センター管理者 本間清文

今回は、本間の論考のみの記載となります。

科学的介護って何?!

2021年度は介護保険にとっては、「科学的介護」の元年となりました。これから2040年に向けて、高齢化問題のみならず、生産年齢人口の急激な減少というダブルパンチがやってきます。日本は、外国人介護職の政策にも消極的ですから、今後、更なる介護職員不足となるのは必至です。そうした状況の下で厚生労働省は、今後は介護から無駄や非効率な業務をなくし、効率性や生産性を上げる必要があると考えています。そこで2021年度の介護保険制度の改正で登場したのが「科学的介護」というわけです。

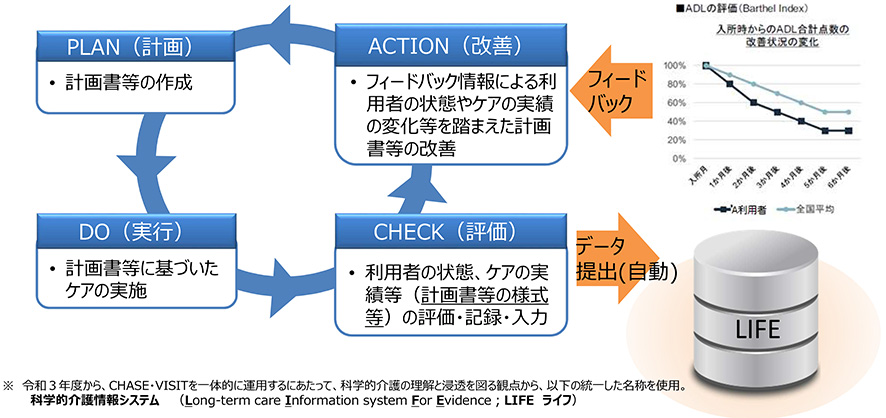

科学的介護とは、要は、介護サービス事業者からサービスを利用する老人本人や事業者の細かいデータを取り寄せ、それをコンピューター・システム(LIFE)に分析させ、推奨すべきケアサービスやアドバイス、参考となる情報などを現場へ還元していくものです(還元データは「フィードバック」と呼ばれます)。

フィードバックでは、「間食をとるとリハビリ効果が期待される」、「施設全体としてオムツを使う人が減る余地がある」といったようなアドバイスが送られてくるとして、サンプルが掲載されています。

出典:第185回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000753792.pdf)

図 LIFEによる科学的介護の推進(イメージ)

このシステムへの参加が介護保険の報酬要件になっているため、多くの事業者がデータ入力を開始しています。しかし、システムはまだ運用が始まったばかりであり、フィードバック情報にも「役に立たない」、「単なる全国平均値が記載されているだけ」といった批判的な意見や、「データ入力の時間が負担すぎる」といった声があるようです(1)。