2021.08.12 ICT活用・DX

【第6回】コロナ禍における議会のICT化、「デモテック」への挑戦~茨城県取手市議会の取組み~

オンライン委員会の進化

2020年9月4日に改正された委員会条例で可能になったオンラインによる委員会も進化し続けている。

11月24日、議会運営委員会を、オンラインによる会議で公式に初開催。11月30日からスタートする定例会の運営について協議した。委員長、議長、議会事務局職員は議会の会議室から、その他の委員はオンラインで自宅等から参加した。

12月4日からは、委員会に付託された議案、請願の審査が、初めてオンラインで行われた。オンラインで質疑や委員間討議を行い、討論、採決に関してのみ、大会議室に集まり行われるスタイルをとった。

2021年6月10日、議会会議規則を改正し、オンライン委員会において、表決も実施することができるようにした。議案や請願の表決は、タブレットのアプリを用いて行い、その他は挙手や簡易表決により行われることになった。その改正を受けて、6月16日の総務文教常任委員会で初のオンライン表決を実施した。委員長等一部の議員を除き、多くの議員が自宅等から参加。条例の改正等の四つの議案について画面越しに質疑を行い、手元のタブレット端末に表示された「賛成」、「反対」、「棄権」のボタンを押して表決を行った。議員が事前に段取りさえ確認していれば、システム上は問題なく実施できる手応えを得た。

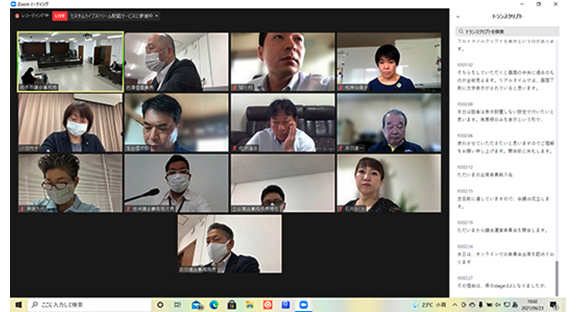

オンライン委員会での表決の様子

6月22日には、民間企業と結んだ音声関連技術における連携協定の一環として、デモテック戦略特別委員会で、音声を文字化する機能を初めて試行。オンラインで行われた委員会において、Zoom内の画面には、委員の発言がリアルタイムで表示された。議会での発言内容が字幕表示されるのは、聴覚障害者にとって優しく、また文字起こし、議事録作成の効率化も図れる。将来的には、議事録作成や市民にも議論に参加してもらう可能性まで視野に入る。取手市議会のオンライン委員会は日々進化している。

オンライン委員会における発言のリアルタイム表示(表示は右側)

議会におけるオンライン活用の可能性

取手市議会では、オンライン会議以外でも、オンライン、ICTを様々な用途で活用している。

コロナ禍により、視察を中止する議会が増えている。そうした中、取手市議会では、2020年7月29日、長野県上田市議会からのオンライン視察を初めて受け入れた。その後、青森県八戸市議会、和歌山県海南市議会等、14議会から、「デモテック」に関連するオンライン視察を受け入れている(2021年7月2日現在)。また、自議会の研修においても、マニ研の研究員を講師とするオンライン研修を開催している。オンライン研修は交通費がかからず、受入れ先の了解さえあれば、予算を気にせず何回でも実施できるため、効率的かつ効果も期待できる。

筆者も参加したオンライン視察の受入れの様子

市内の現地調査にもオンラインを活用している。2020年8月12日、総務文教常任委員会では、2019年度に大規模改修が行われた藤代南中学校、消防本部、福祉会館について、Zoomを用いて現地調査を実施した。委員は自宅等からタブレット端末により現地の映像を確認しながら随時質問を行い、現地では担当課職員と議会事務局職員が撮影や説明を行った。参加した議員からは、職員が指示どおり撮影してくれるため、現場に行くのとほぼ変わらない、議員の移動時間の無駄がなくなり効率的だとの声があった。12月8日、オンラインで開催された一般会計決算・予算審査特別委員会において、開会直後、休憩し、付託された補正予算の計上箇所について、オンラインで現地の状況確認をした後、質疑を行った。

オンラインによる市内の現地調査

2021年2月12日、ICTを活用した議会災害対応訓練を実施した。メールやLINEで各議員の安否確認を行い、タブレット端末等を使用し、市内の各地にいる議員から周辺地域の被災状況の写真を収集、議会に設置された本部で地図アプリに落とし込み整理。地図データ等を活用しながら、オンライン会議で災害状況を共有。まとめられた情報は市長へ報告された。訓練後、齋藤議長は、「タブレット貸与によるペーパーレスは当然のこと。その機能を十分に議会として有効活用できるようにするためにも、有事に備えた今回の訓練は効果的であり、役に立つ議会の備えの訓練である」と話している。議会における、オンライン、ICTの活用は、オンライン会議以外にも様々考えられる。

ICTを活用した議会災害対応訓練の様子