2021.08.12 ICT活用・DX

【第6回】コロナ禍における議会のICT化、「デモテック」への挑戦~茨城県取手市議会の取組み~

オンラインを活用した住民とのコミュニケーション

取手市議会の議会基本条例6条では、「議会は、市民との対話と報告の場として、意見交換会を年1回以上行うものとする」と規定している。コロナ禍の中、議会報告会や市民との意見交換会を中止する議会が多い中、取手市議会では、基本条例に基づき、オンラインを活用して積極的に住民とのコミュニケーションを図っている。

常任委員会単位の市内の各種団体との意見交換の場として、建設経済常任委員会では、11月9日、「農業公社の現状と今後の在り方」について、農業公社を利用されている方や農業委員の方等と意見交換を行った。三密を回避するため、市民は会場に集まってもらいソーシャルディスタンスを確保し、議員は各自の端末からオンラインで参加した(農業関係者8人、議員8人参加)。また、総務文教常任委員会は、11月14日、市内の小中学校のPTA会長、副会長の方々と、「コロナ禍における学校教育」をテーマに、全員がオンライン上で意見交換を行った(PTA役員17人、議員8人参加)。Zoomの少人数で話し合いを行うブレイクアウト機能を活用して、グループに分かれて意見交換を行い、グループ内で出た意見を全体で共有した。福祉厚生常任委員会は、12月15日、市内の医師会の協力により、医療関係者と「コロナ禍における医療現場」について、オンラインで意見交換を行っている(医療関係者7人、議員8人参加)。

農業委員等とのオンライン意見交換会

不特定多数の一般市民との意見交換の場として、2021年5月15日、「議員と語ろう現在と未来」をテーマに、オンライン意見交換会が開催され、市民19人、議員は全員の23人(1人欠員)が参加した。参加申込みをいただいた市民の方には、事前にZoomへの接続確認の日を設ける等、丁寧な対応をした。オンライン参加が難しい市民の方には、取手市役所の議会棟に集まってもらい、ハイブリッドでの開催になった。参加者数には課題も残るが、市民参加の多様なルートを設ける意味では、有意義だった。

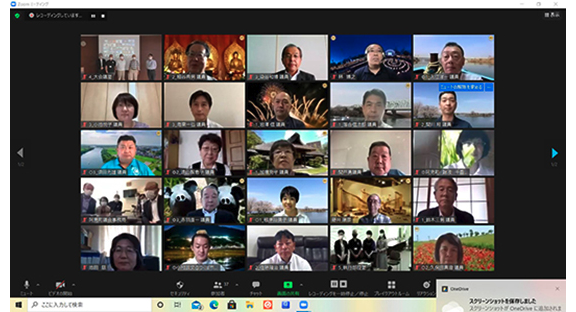

一般市民とのオンライン意見交換会

それ以外にも、2020年11月17日、新規採用職員と議員による対話事業を、オンラインで開催。「コロナ禍に入庁した職員としての職場の環境や感想」をテーマに、議員は各自の端末から、新規職員は庁舎の複数の会場に集まり開催した(職員22人、議員23人参加)。また、主権者教育の一環として、11月27日、取手二中の3年生6クラス、183人を対象にしたオンライン出前授業を開催し、「住みよい取手市をつくるための提言」をテーマにグループワークを行っている。

取手二中オンライン出前講座

オンラインを積極的に活用して、コロナ禍でも住民とのコミュニケーションを止めない、取手市議会の積極的な姿勢の現れである。