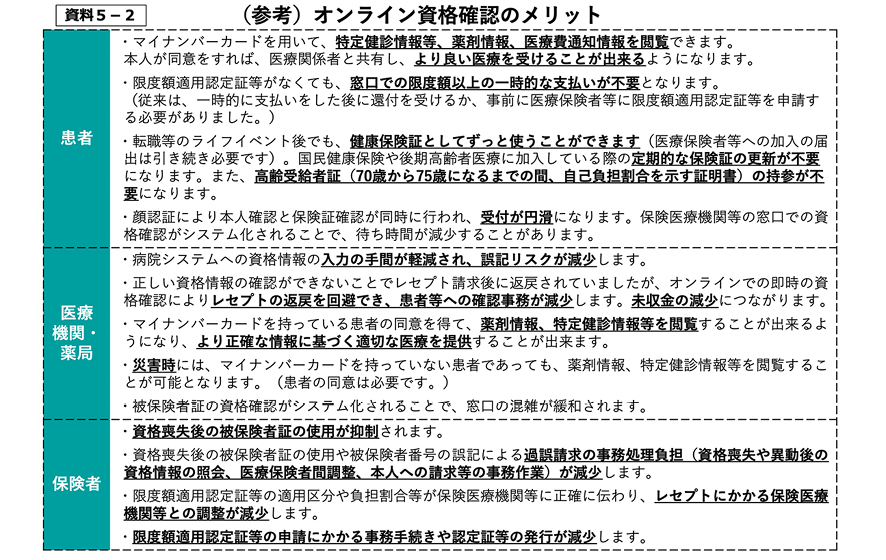

顔認証付きカードリーダーの役割

今回の仕組みにおいて重要な役割を果たすのが「顔認証付きカードリーダー」です(資料3)。マイナンバーカードの正当な持ち主であることの証明としては、これまでは4ケタの暗証番号を用いることが基本でしたが、今回、顔認証での本人確認も可能としています。平井デジタル改革担当大臣の言葉を借りれば、「これからは顔がパスワード」になります。たとえ4ケタの暗証番号を忘れたとしても利用可能ですので、ご高齢の方も含めて、マイナンバーカードの利便性が大いに向上します。

資料3

なお、マイナンバーカードを保険証として利用するためには、原則生涯1回のみ、申込が必要となります。この申込みも、顔認証付きカードリーダーで簡単に行うことができます(なお、医療機関等において待ち時間が発生することを防ぐため、あらかじめマイナポータル等で手続きしておいていただくことをお願いしています)。

(参考) マイナポータル:マイナンバーカードの健康保険証利用

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

(参考) セブン銀行のATMでも申込みが可能です

https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html

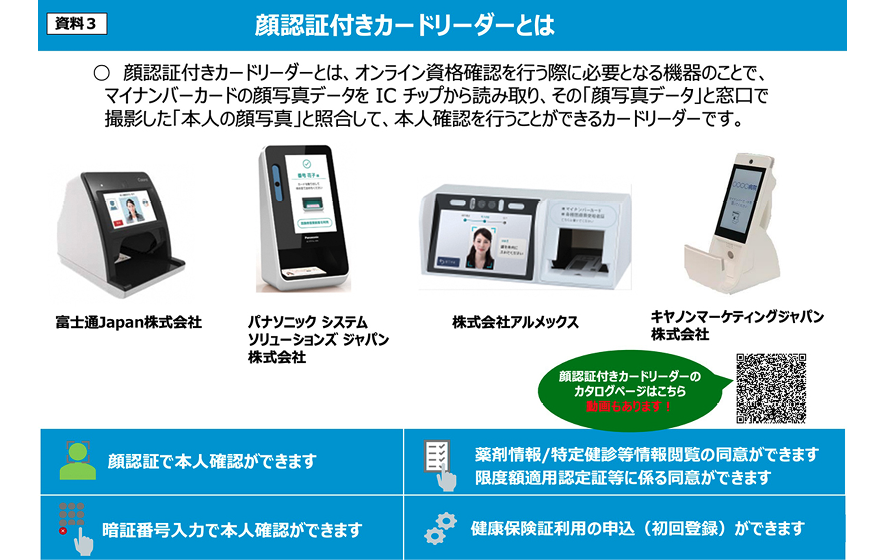

今後の展開

今後は、薬剤情報等に加え、透析、手術等の医療情報や各種健診情報が閲覧できるようになります。資格情報の確認についても、令和5年度中には、生活保護受給者の医療券についても対象とします。さらには、公費負担医療や地方単独事業に伴う証類も対象としていく必要があると考えています(資料4)。

資料4

オンライン資格確認が円滑に実施され、その利便性が認知・定着することで、より広い用途も発案されると見込んでいます。今後の社会保障の方向性として、個人の状況を踏まえたきめ細かなサービスの提供や、プッシュ型の情報提供が求められると考えていますが、このような方向性に向けて、マイナポータルといった仕組みとも連動しながら、より広い用途で活用される基盤になると考えています。

自治体関係者の皆様にお願いしたいこと

マイナンバーカードの普及促進については、これまで、「鶏が先か卵が先か」の議論が続いてきました。住民の方は、「カードを使う機会が少ないので、取得するメリットが少ない」と考えており、サービス提供側は「カードを持っている人が少ないので、カードリーダーなどを整備するメリットが小さい」と考えてきました。このような「悪循環」を打破するために、マイナポイントの付与などの強力な施策でマイナンバーカードの普及を図ることと、補助金の増額などにより医療機関・薬局での顔認証付きカードリーダーの設備を図ることを、同時に行っているのが現状です。マイナンバーカードを使える機会を増やし、利便性を感じていただくことでカードを持つことを一般的にしていくこと、そして、カードが普及することで、さらに様々な機会で使えることを当たり前にしていくという「好循環」をつくり出すことが重要です。

そのため、特に保険証利用の推進について自治体関係者の皆様にお願いしたいことは、①利用する機会の拡大と②住民の方への利用の呼びかけです。

具体的には、皆様の自治体において公立病院・診療所を開設している場合には、できるだけ早期にオンライン資格確認の導入をお願いします。地域の医療を支える中核的な医療機関、かつ、日常的に利用している機関において導入されていることは、住民の方々の利便性にとって非常に重要です。マイナンバーカードの出張申請や保険証利用の申込みを当該医療機関で行うことも有益です。公立病院等を開設していない場合にも、地域の中核的な医療機関や医師会等と連携し、システム導入の働きかけをお願いします。

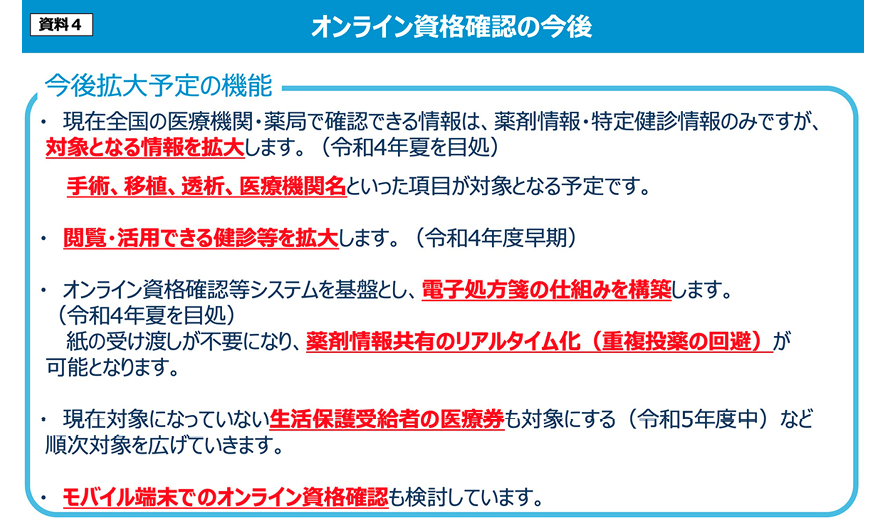

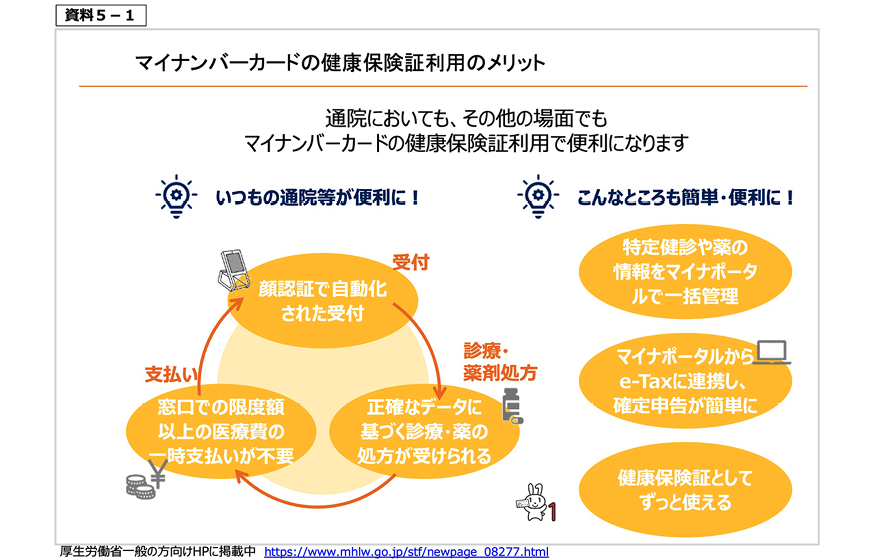

また、住民の方々に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるということを知っていただくことも重要です。生活に身近な社会保障分野での活用であり、これまでと違う仕組みを受け入れていただくことになります。例えば、保険証として利用することにより、カードを日常的に持ち歩くことになります。この点については抵抗感があるとのご意見を伺いますが、セキュリティ上心配ないということが伝わることで、また、利用する機会が増えることで、徐々に認識も変わってくると期待しています。まずはそのメリットを認識していただきつつ、徐々に慣れていっていただくことが重要です。医療費の支払いが高額になった場合にその負担を一定額までに抑える仕組みである「高額療養費」の手続きが不要になることや医療情報の閲覧によってより良い医療を受けられる環境になることなどのメリットを厚生労働省も発信していきますが、マイナンバーカードの発行のタイミングなどを活かして、住民に身近な地方公共団体からの発信もお願いします(資料5-1、5-2)。

資料5-1

資料5-2