2021.07.28 医療・福祉

第1回 「『地域共生社会』って何?」の巻

縦割り制度の見直しが進む?!

トメ で、国や自治体は何をするんだい?

役人 例えば、現在、高齢者施設や児童、障害者向け施設などにも、制度・分野ごとの「縦割り」がまかり通っていて、厳しい人員配置や設備上のルールを守らないと事業運営ができません。しかし、そうしたルールも今後は取り払ったり、見直していかないとやっていけません。そのためのルールづくりや見直しを進めていくことになるでしょうね。また、福祉人材不足をどうカバーするかについては、専門・分化が進められてきた高齢者、障害者、子どもなどの施設やサービス、人材・資格などの統合化などが検討されていく可能性が高いと思います。

トメ つまり、少ない職員でも、大勢の利用者に対応できるように高齢者施設を障害者が利用したり、障害者専門でやってきた介護職員が高齢者の対応もできるようにするってことかい?

役人 全てが確定したわけではないですが、そういう可能性は高いと思います。

制度縮小をテクノロジーで補えるか

トメ アタシには、「地域共生社会の実現」ってのは、「これまでの制度を縮小します」としか聞こえないね! 福祉の人材が減るんだから、サービスの質だって、当然、落ちるのは分かっているし!

役人 それについては、ICT(2)や介護ロボットの活用で、科学的で効率的な介護を推進して、介護の生産性を高めることで人材不足をカバーしていこうと国は考えています。

トメ ロボット?! 鉄腕アトムやドラえもんみたいなロボットが人間に代わって介護をしてくれるのかい? SF映画みたいだね!

役人 いや……いいにくいのですが、そこまで高度なロボットはまだ開発されていません。現状では夜間の就寝時などに高齢者を見守るセンサー内蔵の「見守り機器」などが中心なのです……。

トメ 「地域共生社会」といい「介護ロボット」といい、言葉の響きと実態に大きな差があるように感じられるのはアタシだけかい? くれぐれも「羊頭を掲げて狗肉(くにく)を売る」ようなことはやめておくれよ!

【筆者の視点】

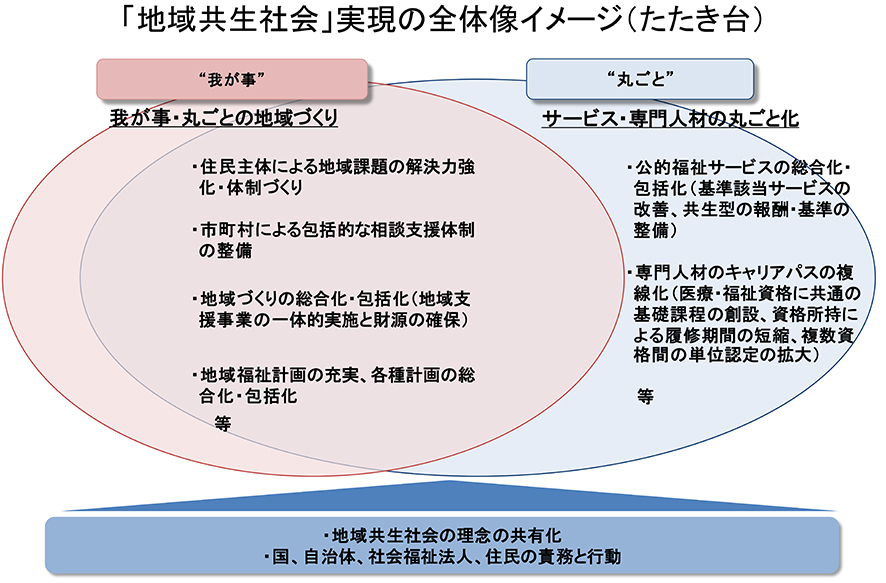

厚生労働省は地域共生社会の実現に向けて、「他人事」になりがちな地域づくりを、地域住民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みづくりと、市町村において、地域づくりの取組みの支援と福祉サービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めていく必要があるとしています。この「我が事」、「丸ごと」のうち、後者については制度・政策に関する部分が大きいため、仕組みさえつくってしまえば実現可能だと考えます。しかし、前者の「我が事」については、地域住民一人ひとりの意識の問題であるだけに非常に困難を伴うことでしょう。とりわけ、地域住民がそのような問題意識を持つためには、本文中にあるような人材不足の到来などをきちんと理解しておくことが必須です。しかし、「地域共生社会」という言葉には、そうした根本の問題から目をそらさせ、明るい未来がやってくるような、ファンタジックな誤解を与えかねない語感を抱きます。「介護ロボット」という言葉も同様です。そのように現実を直視することなく、聞こえのよいフレーズばかり繰り返していても、真の「我が事」の意識を創ることは難しいのではないかと考えます。  出典: 厚生労働省「地域包括ケアの深化・地域共生社会の実現」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000171017.pdf)

出典: 厚生労働省「地域包括ケアの深化・地域共生社会の実現」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000171017.pdf)

(2) Information and Communication Technology(情報通信技術)。