4 電子証明書のスマートフォンへの搭載(公的個人認証法の一部改正)

(1)改正の趣旨・概要【資料4も参照】

公的個人認証法に基づく電子証明書の記録媒体については、

・電子証明書を記録するための専用の領域を確保すること

・当該領域に電子証明書の記録が可能であること

・当該領域に耐タンパ性を有するなど法令で定められた一定の基準を満たすこと

の諸点から、従来、ICカードが採用されてきたが、公的個人認証サービスの普及を促し、様々なオンライン手続等の認証基盤として発展・定着を図るため、利用サービスの拡大、利便性の向上が必要であるとされ、記録媒体の拡大についても常に議論されてきた経緯がある。

また、公的個人認証法制定時にICカードを選択した際には、インターネット通信に利用できる媒体がパソコン端末とカードリーダーであり、持ち運びができないことを消極的に評価していた経緯もあるが、現在は、スマートフォンの普及は進んでおり、逆に若者を中心にパソコン端末を所有しない世帯が増加していることも踏まえれば、オンライン上で高水準の本人認証手段を提供する公的個人認証サービスの利用を進めるには、スマートフォンを介在したオンラインでのサービスや取引等で幅広く活用されることが期待される。

特に、常に携帯する点、通信機能があり外出先でパソコン端末等他の機材がなくてもオンライン接続できる点、非接触通信機能を持つ端末が多く、「かざし」て利用ができる点など、パソコン端末とカードでは実現できなかった電子証明書の用途拡大及び利用頻度向上が期待できる。

スマートフォンについては、マイナンバーカードのICチップと比較して、記録媒体として、常に携帯されることが前提であり、かつ、常にインターネットに接続することが可能であるとの特徴を有している。したがって、スマートフォンに電子証明書を搭載することで、通信機器と記録媒体の二つを持ち合わせずとも電子証明書の機能を常時一体的に利用することができるため、計画外のオンラインサービスの利用や高頻度でのオンラインサービスの利用が容易となる。

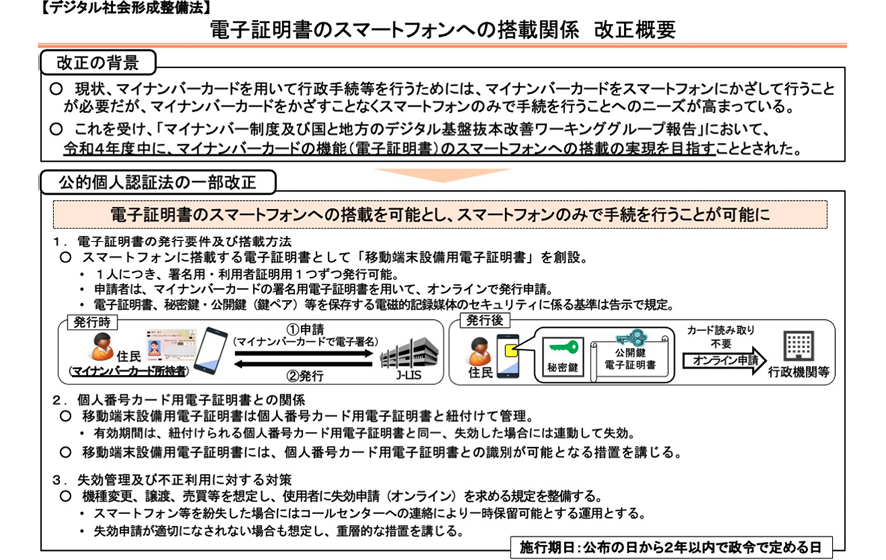

この点、総務省においては、これまでも、スマートフォンを用いて行政手続等を行えるようにするため、マイナンバーカードの読み取りに対応するスマートフォンの機種の拡充に努めてきたが、これはマイナンバーカードをスマートフォンにかざして行うことが必要であった。

今般、マイナンバーカードをかざすことなくスマートフォンのみで手続を行うことへのニーズの高まりを受けて、国・地方デジタル化指針において、「マイナンバーカードの機能(電子証明書)をスマートフォンに搭載することについて、2020年度(令和2年度)末までに具体的在り方について検討の上、2021年(令和3年)の通常国会に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)を改正する法律案を提出」することとされた。

また、新型コロナウイルス感染症対策の経験を踏まえれば、スマートフォンによる行政手続のオンライン化を実現し、役所に行かなくても様々な手続が可能となる社会を早急に実現する必要がある。

以上より、今般、公的個人認証法を改正し、スマートフォンへの電子証明書の搭載を可能としたものである。

資料4

(2)施行期日等

本改正は、J-LISが新たにスマートフォンに搭載する電子証明書を発行・管理するための設備の構築完了後に施行する必要があるところ、この設備の構築の完了時期は、令和4年度中を見込んでいることから、施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日としている。

なお、総務省においては、令和2年11月10日に「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」を立ち上げており、現在、有識者の意見も聴きながら、本改正の円滑な施行に向けて、議論を深めているところである。