2021.06.25 一般質問

第12回 一般質問を議会の政策資源に②「議員ひとりのもの」で閉じないルート開拓を

議会による〈政策・制度〉の「制御」

改めて、自治体議会の役割は、議会という機構を通じた自治体〈政策・制度〉の制御であり、「よい制御」を行うことが常に目標であると確認しよう。そうして、実際に行った「制御」が、市民に対する「成果」である。

大きくないまちでも1,000ほどもある事業をすべて制御することは無理だ、という疑問があるかもしれない。もちろん、日々、それらを「適切に」執行することは首長とその補助機関である行政の役割である。しかし、その事業が「適切に」設定されようとしていない(と思われる)とき、「適切に」執行されていない(と思われる)とき、想定している効果が上がっていない(と思われる)とき、その問題を提起して検証し改善するのは議員の、その場となるのは議会の役割であり、議会が市民から預かっているのはそのための権限ではないか。課題は無限にあるが、優先度が高いと思われるものから、対応する。

当たり前のことだが、そうすると、議会による自治体〈政策・制度〉の「制御」とは、近年注目され注力されている「議会の政策提案」に限らない。新しい事業の提案や実現も必要であろうが、現在執行されている事業の現状を検証し改革することも、「議会による自治体〈政策・制度〉」の制御である。どちらが「より」重要かは、新しい事業の導入なのか既存の事業の検証・改革なのかによって測られるものではない。議員が党派の垣根を越えて議論し、合意形成したという意義はもちろん否定されるものではないが、その意義とその経験は「議会として」の能力の向上として評価されるもので、その成果物が〈政策・制度〉としてどうかという評価とは別のものである。新しい政策提案がなくとも、地道な行政執行を地道に検証し、課題があると思われるものを提起して議論する活動が充実することは、議会の自治体〈政策・制度〉の制御の充実そのものではないか。もちろん、検証だけでなく「議会として」の提案が、それが自治体〈政策・制度〉にとって必要ならできることは望ましい。結局は、議会という場で、「自治体〈政策・制度〉を(より)よいものとなるように制御する」かどうかということなのだ。

さて、「よい」制御というときに、「よい」とはどういうことかも確認しておこう。大まかにまとめて2点、その〈政策・制度〉がその自治体にとって「必要不可欠(ミニマム)である」ということと、その〈政策・制度〉の「一つひとつ、またあるいはパッケージとしての効果が高い」ということである。「必要不可欠(ミニマム)」ということは削減すればいいということとイコールではない。必要不可欠以上は無駄だが、必要不可欠以下はなすべき〈政策・制度〉の整備をしていないという不作為、サボタージュである。今日、政策課題は社会の構造的問題に由来すること、それらは深く絡み合っていることが多い。子どもをめぐる課題が、親の雇用の課題でありうることを想像すればよい。社会の構造が生み出す課題は放置しておくと一般的に悪化するので、早期に対応しなければならない。何が「必要不可欠」かは、削ればいいという問題ではなく、資源をどの課題に振り分けるかという課題である。課題は無限で資源は有限なのだから、そうすると、一つひとつの政策効果をできるだけ高めて、資源を有効に配分することが求められる。そういうことだ。

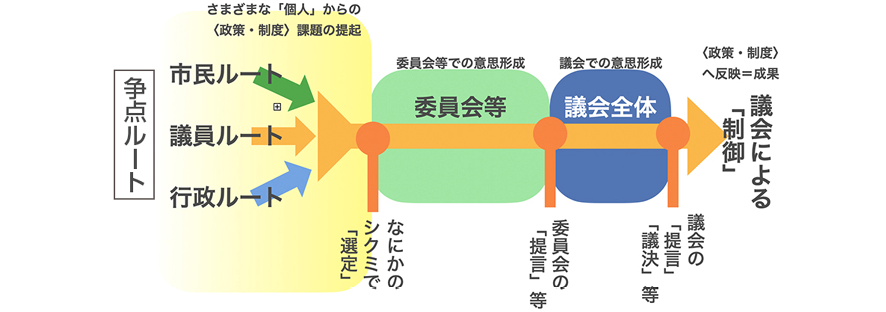

では議会による〈政策・制度〉の「制御」は、どのような過程で行われるか。最も簡単に整理すれば、図2のようになる。

図2 議会による〈政策・制度〉制御の過程モデル

ここで「争点ルート」を確認しよう。

議会が自治体〈政策・制度〉を制御するとすれば、その起点には制御の対象である〈政策・制度〉をめぐる課題=争点の設定がある。どの事業、事業群、計画、それを運営するシクミによってどんな問題がまちの中に生まれているか、その情報が流入してきて初めて「争点」が形成される。それを「争点ルート」と呼んでおこう。課題は無数にあるが、経緯、手続、何かのシクミによって議会の中で課題として認知され、何かのシクミによって「議会として」意思形成されていく。図2で示したように「争点の流入(→争点の選出・特定)→委員会→議会」それぞれの段階に、多様なシクミがありえる。

議会の「争点ルート」は、市民ルート、議員ルート、行政ルートに大きく3分されると見ていいだろう。近年、多くの議会で取り組まれている「市民との対話」を通じた政策形成とは、この争点ルートに「市民との対話の機会」を設定した「ルート改革」であるといえる。もちろん、市民ルートはこうした対話に限らず、請願や陳情、様々な市民からの「声」がありうる。こうした声から「争点」をえり分け設定することも、議会の力量であろう。

市議会議長会の調査によれば、2018年の市議会における議案の91%が首長提出議案であるという。数字から見れば圧倒的だが、もちろんこれらは行政ルートである。一方で、議案に限らず、行政が公表した資料や計画、検討中の内容など、行政に由来する争点も多くありえ、これらも行政ルートに含まれる。

一般質問は、この「議員ルート」に当たる。これまで本連載でもたびたび、一般質問は議員の「ハレ舞台」あるいは人気取りのパフォーマンスにとどまるものにされる現状に、一般質問を「議員ひとりのもの」にとどめる現状のシクミの問題を指摘してきた。自治体〈政策・制度〉をめぐる問題提起として優れた質問であっても、「議員ひとりのもの」であり、そこから先に続かない。これを、流入してきたルートの「先」が閉じていると理解したい。そのため、「たまたま」行政に「受け止められ」たり、報道されて「問題になっ」たり、「議会の外」で展開されないとその〈政策・制度〉に影響しない。また逆に、議会というヒロバがあってこその作用であるにもかかわらず、「議員ひとりの手柄(あるいは失敗)」に閉じ込められてしまう。「議員ルート」が閉じていることは、議員にとっても、議会にとっても、市民にとっても、非合理な状況であるといえる。