2021.06.25 一般質問

第12回 一般質問を議会の政策資源に②「議員ひとりのもの」で閉じないルート開拓を

法政大学法学部教授 土山希美枝

「議会の成果」を改めて考える

すでに多くの議会で採択された議会基本条例は、制定時から年数がたち、あるいは定期的な見直し条項が機能し、見直しとともに議会の活動や成果を評価する取組みも増えている。そのこと自体、議会改革にとって重要なことだ。

一方、筆者の立場からは、そのとき、「議会の成果」が何かということはもっと意識されていいと感じる。市民との対話の回数も、研修による能力の伸長もそれぞれ大事だが、それらは、議会改革は結局のところ、議会の本来の「成果」につなげるための方法であるはずだ。

その「議会の成果」とは、つまりはヒロバとしての議会によって行われる、自治体〈政策・制度〉の「制御」だといえる。

さて少し説明を加えよう。「ヒロバ」という意味については、前回の記事を参照されたい。正解がなく、利害や価値観に関わる政策資源の配分は、「なぜそう決まっていくか」は、代表者がというだけではなく、広く開かれた場によって決まっていくことが求められる。

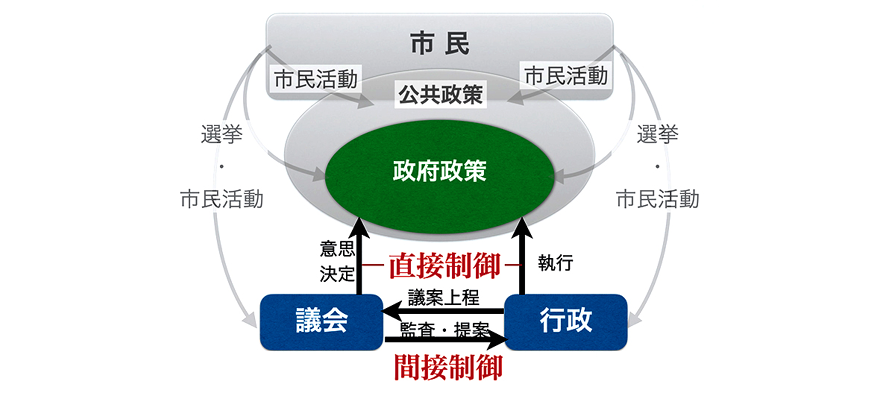

そして原点から見れば、自治体、国もだが、その最も重要な役割は、こんにちの社会に生きる人々に「必要不可欠(ミニマム)」な〈政策・制度〉を整備することであることを、誰もが認めるだろう。「必要不可欠(ミニマム)」だから、その資源は人々から集められることが正当化される。それを〈政策・制度〉として決定し、配分し、実現する権限が、選挙を通じて議会と首長に信託されている。議会と首長は信託されたそれぞれ異なる権限を行使する。両者の権限は交錯(関係)し合い、その結果として自治体〈政策・制度〉が「制御(コントロール)」されている(図1)。この〈政策・制度〉、個々の〈政策・制度〉とその総体が、市民の信託に対して自治体が用意する「成果物」である。

図1 自治体〈政策・制度〉の制御

〈政策・制度〉と書いたが、それは具体的に何か。形になる一番小さな単位でいえば一つひとつの個別事業、制度つまりシクミやそれを運用するルールでいえば要綱もそれに含まれる。

政策とは「問題解決の手法」である(松下圭一『政策型思考と政治』東京大学出版会、1991年、10頁)。対応すべき課題が特定されて、どのような方針でその課題解決に取り組むか、どんな未来を目標にするかといった「目的」が設定されて、それを達成するための「手段」が模索される。政策とは、その「目的と手段」の組合せである。一つひとつの個別事業を見たとき、課題もないのに行っているものがあるか。それはやめるべき無駄な事業だろう。課題に対して的外れな目的が設定されている事業、目的はよいがそれに到達しえないであろう手段が使われている事業はあるか。いずれも、やめるか改善すべき事業であろう。それから、政策の執行のルールとなる基準、要綱、強い権限を必要とするためにヒロバで決まる規則や条例。事業を執行するための組織のありようによっても政策執行の効果は変わりうる。こうした、自治体の持つ権限、ヒト・モノ・カネといった資源、すべてのものは「必要不可欠(ミニマム)」を実現するために整備されているではないか。

「すべて」と表現することで具体性を欠くことがあるので、改めて具体に戻って確認すると、自治体〈政策・制度〉は、実体化した一つひとつの個別事業と、その運営を規定するルール(設定される基準、要綱から条例に至る公準)、人事や組織体制のそれぞれであり、その集合体である。それが、その自治体の市民の「信託」に応える成果物である。

よい自治体とは、自治体〈政策・制度〉をより「よく」整備する自治体である。そうだとすれば、よい首長とは、〈政策・制度〉が「よく」行われるようその権限によって制御する首長である。もちろん、よい議会とは、その権限によって〈政策・制度〉が「よい」状態であるように制御する議会である。

「政策」というときに、「事業・施策・政策」と説明されることも少なくないが、政策課題、設定される目的が大きくなればその達成には複数の手段が組み合わされる。しかしそれぞれの手段はより小さな、具体的な政策(目的と手段の組合せ)となる。個別事業がいくつか集まってより大きな政策課題の手段群を構成する、そうした政策の体系性を「事業→施策→政策」と整理しているのであり、実際には個別事業によって展開され、それら一つひとつが〈政策・制度〉である。