2021.06.10 議会コミュニケーションに関するアンケート調査

議会コミュニケーションに関するアンケート調査【後編】

(3)反問権

(問1) 貴議会では議会として政策立案の場を設置していますか? また、開催している場合、反問権の種別(質問確認・反問・反論)を教えてください。

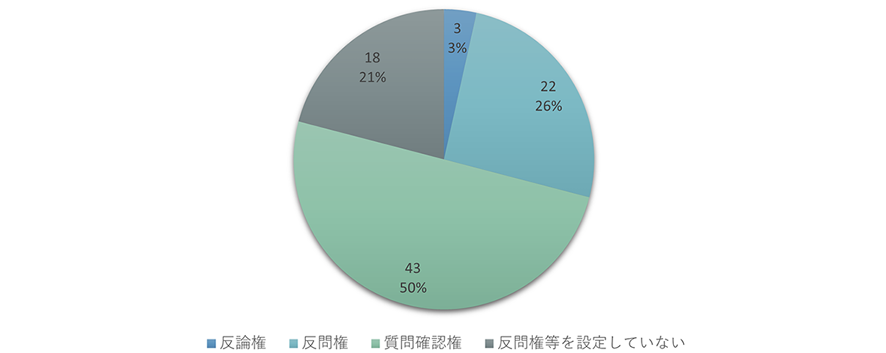

〈設定状況〉

・反問権等を設定している議会は68議会(79%)であった。

・設定の形式も3種類あり、質問確認権が43議会(50%)で、反問権の22議会(26%)の約2倍と大きく上回った。反論権は3議会(3%)あった。

(問2) 反問権等はどれくらい活用されていますか?

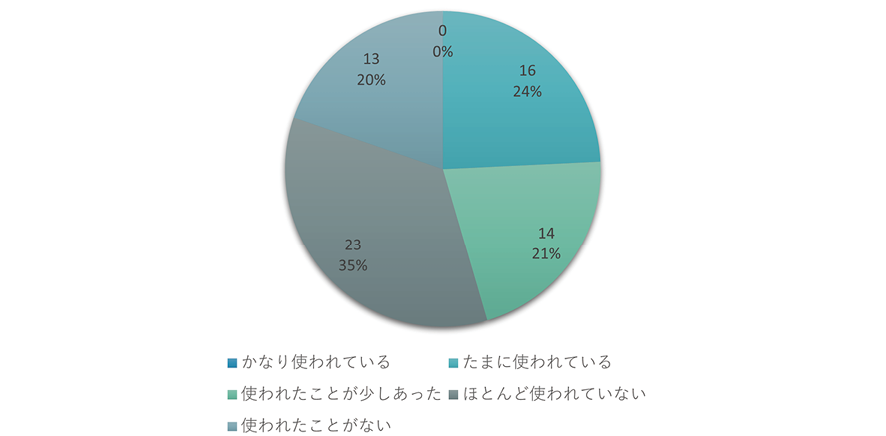

〈活用頻度〉

・「かなり使われている」と回答した議会はゼロであった。「たまに使われている」が16議会(24%)、対して「ほとんど使われていない」が最も多く23議会(35%)、「使われたことがない」の13議会(20%)と合わせると36議会(55%)と過半数で、活用が多くない印象である。

(問3) 反問権等がもたらす効果についての印象を以下それぞれに一つずつお選びください。

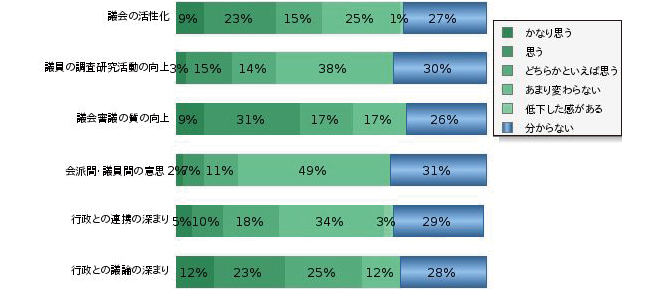

〈議会コミュニケーションへの影響〉

図9 反問権等の議会コミュニケーション要素に関する評価結果(N=65)

図9 反問権等の議会コミュニケーション要素に関する評価結果(N=65)

・積極肯定が最も多かったのが、[議会審議の質の向上]の40%であった。次に[行政との議論の深まり]が35%、続いて[議会の活性化]が32%であった。

・最も積極肯定が低かったのが[会派間・議員間の意思疎通・連携の向上]で9%であった。また[行政との連携の深まり]も15%と低かった。

・[会派間・議員間の意思疎通・連携の向上]では「あまり変わらない」が49%と約半数近くの割合となった。

・[行政との連携の深まり]と[議会の活性化]に、これまでの回答で記されなかった「低下した感がある」の評価が、それぞれ3%、1%と出てきたことは、行政と議会の関係という議会コミュニケーションのあり方についての課題を示している。

(問4) 反問権に当たり議会(議長・会派・議員)、議会事務局、執行機関、住民に関わるところで、課題や苦労の点などございますか?

〈課題等の自由記述〉

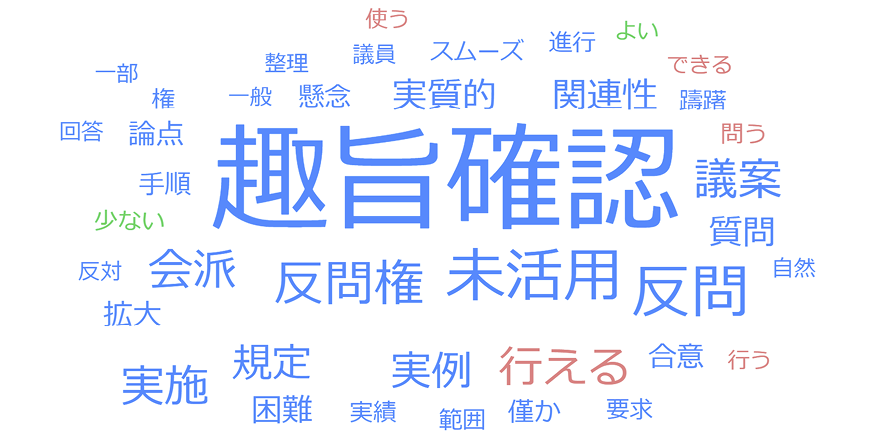

図10 質問権における課題等に関する意見のスコアの可視化図(N=16)

図10 質問権における課題等に関する意見のスコアの可視化図(N=16)

・「趣旨確認」が中心に大きくあり、その周りを「未活用」、「反問」、「反問権」、「会派」、「議案」など五つのワードが囲むようにある。さらに「実施」、「規定」、「実例」、「行える」などの四つのワードも目立っている。

・自由記述の内容を整理すると、①反問権の実際の運用では「反問」が行われるのではなく、「趣旨確認」として活用されることが多い、②実際には運用されていない、の大きく二つであった。

・「議員への反問は躊躇(ちゅうちょ)される。趣旨確認が精一杯である」や「質問の趣旨確認にさえ答えられない中で反問を行うのは困難」など運用の難しさの声が上がる一方、「現在、反問の範囲が論点整理に限定されているので拡大が求められている」といった反問を行うことを求める声もあった。