2021.06.10 議会コミュニケーションに関するアンケート調査

議会コミュニケーションに関するアンケート調査【後編】

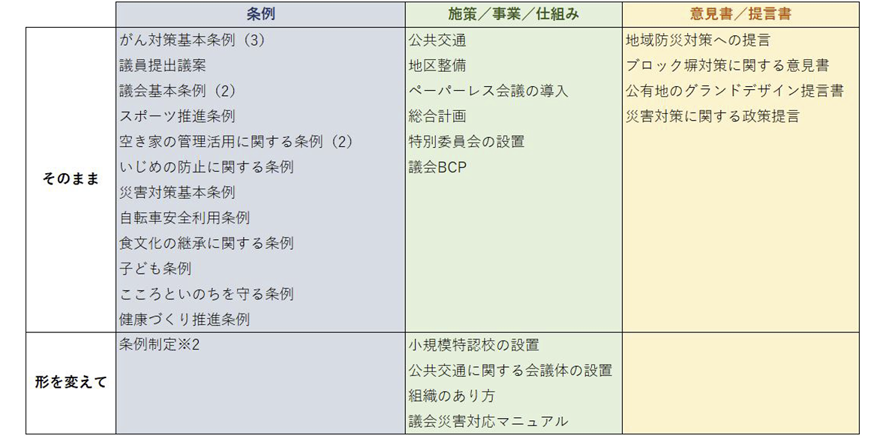

〈成果の内容〉

表 政策立案の成果一覧表(N=19 そのまま実現:16/形を変えて実現:3)

表 政策立案の成果一覧表(N=19 そのまま実現:16/形を変えて実現:3)

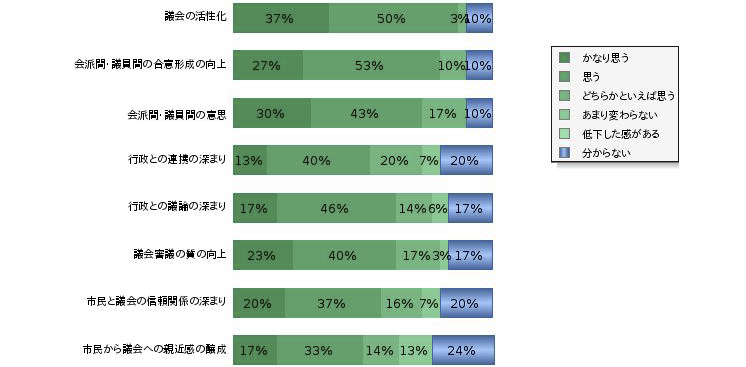

(問4) 政策立案の場がもたらす効果についてそれぞれの項目に対する印象をお選びください。

〈議会コミュニケーションへの影響〉

図4 政策立案の場の議会コミュニケーション要素に関する評価結果(N=31)

図4 政策立案の場の議会コミュニケーション要素に関する評価結果(N=31)

・「かなり思う」と「思う」(以下「積極肯定」という)の割合が、最も多かった[議会の活性化]の87%から最も低い[市民から議会への親近感の醸成]でも50%以上で、全ての項目について高い結果となった。

・気になるのは、[行政との連携の深まり]の積極肯定が53%で[市民と議会の信頼関係の深まり]の57%よりも低くなっていることである。自由記述の中に「いかに自分たちの主張を通すかが目的になっている」、「執行部との連携が課題」などとあったことから、政策立案プロセスで執行機関とのコミュニケーションが不足している議会があると考えられる。

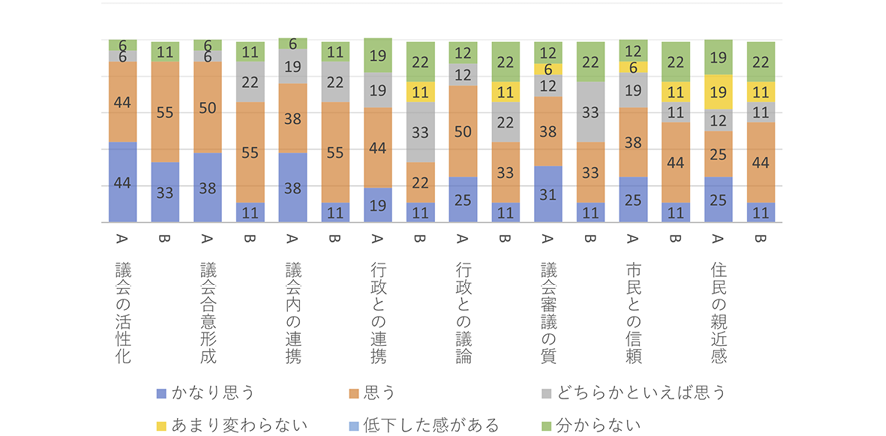

〈開催形式による比較〉

さらに考察を深めるために、成果状況によって二つのグループに分け、それぞれの議会コミュニケーションの評価について比較した。 Aグループ:「そのまま実現した」(N=16)

Bグループ:「政策は作成できたが具現化できていない」+「政策作成まで至っていない」(N=12)

図5 政策立案の場のグルーピングによる評価比較(NA=16、NB=12)

図5 政策立案の場のグルーピングによる評価比較(NA=16、NB=12)

・一部を除き、Aグループの積極肯定がBグループを上回る結果となった。唯一[住民の議会への親近感の醸成]に関しては、Aグループの「かなり思う」がBグループのそれを上回るも、積極肯定では逆転した。

・AグループがBグループを積極肯定で大きく上回っていたのは、[行政との連携の深まり](30ポイント差)と[行政との議論の深まり](31ポイント差)で、見方を変えれば行政とのコミュニケーションが政策の実現に大きく影響すると見ることができる。

(問5) 政策立案に当たり議会(議長・会派・議員)、議会事務局、執行機関、住民に関わるところで、課題や苦労の点などございますか?

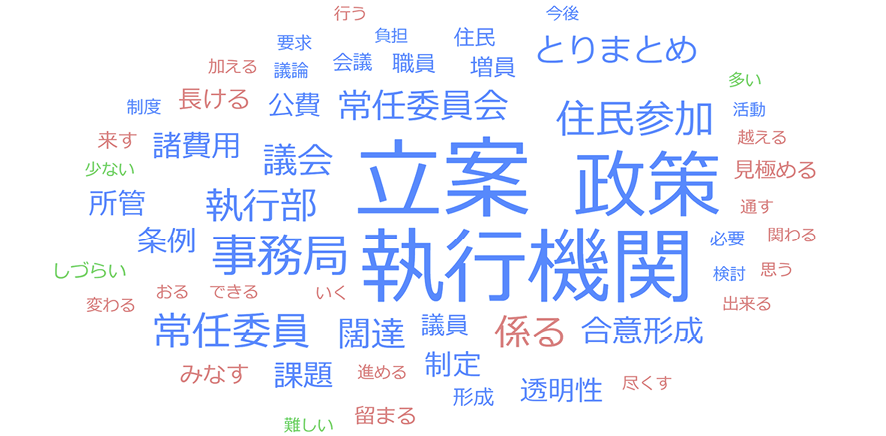

〈課題等の自由記述〉

図6 政策立案における課題等に関する意見のスコアの可視化図(N=16)

図6 政策立案における課題等に関する意見のスコアの可視化図(N=16)

・「政策」と「立案」を除き、最も大きく目立っていたのが「執行機関」であった。実際の自由記述を読むと、『執行機関との意思疎通・連携が不足している』という懸念が示されている。また未成熟な政策でも執行機関側から否定的な指摘をしづらいという悩みも記述されていたが、執行機関との連携不足に含まれると思われる。

・次に大きく表示されている「事務局」ついては、『過重負担になっている』という課題である。具体的には、事務局職員への資料要求が過大であるなど事務局職員の増員が必要になっている実態や、法制にたけた職員がいない課題、また事務局がどこまで関与すべきかを課題としているところがあった。

・「常任委員会」も目立っていたが、委員会に付属した形での政策立案の場である場合、委員会の固有の所掌事務調査との違いが不明確であることや、委員会単位で行っていることによって、総合的な政策になっていないという課題も見受けられた。

・その他には、「テーマによって議員の間に温度差があり議論が十分尽くされない」や、「会派を超えたまとめ役が必要になっている」、「政策立案の会議が法令等に位置付けがないことから、その開催費用について課題意識を持っている」、又は「政策条例の制定が本当に必要かどうか見極める必要がある」という意見もあった。