2021.05.12 議会コミュニケーションに関するアンケート調査

議会コミュニケーションに関するアンケート調査【前編】

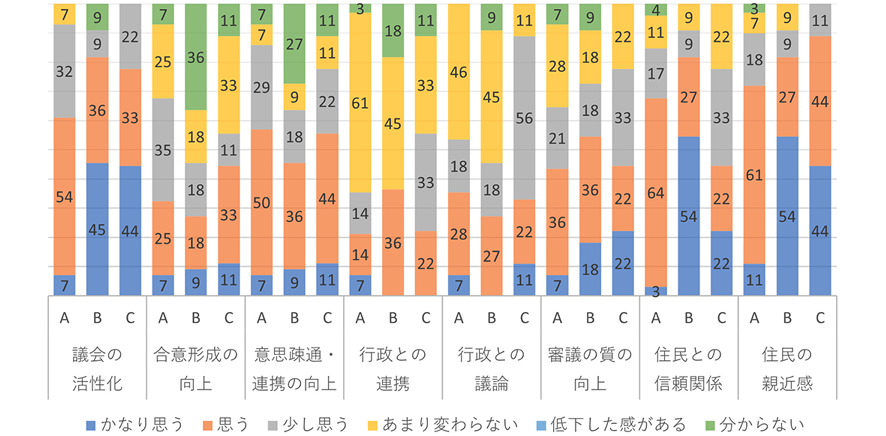

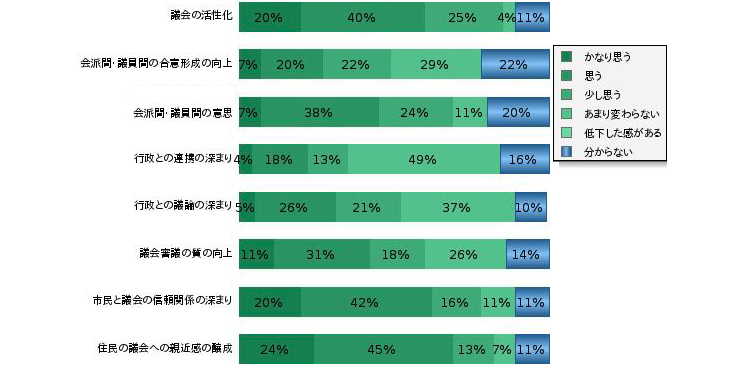

(問3) 議会報告会(区民と議会の対話等)がもたらす効果についてそれぞれの項目に対する印象をお選びください。

〈議会コミュニケーションへの影響〉

※会派間・議員間の意思=会派間・議員間の意思疎通・連携の向上

図4 議会報告会等の議会コミュニケーション要素に関する評価結果(N=55)

・「かなり思う」、「思う」(以下「積極肯定」という)の割合が特に多かったのが[住民の議会への親近感の醸成]と[市民と議会の信頼関係の深まり]であった。

・議会報告会(意見交換会)という住民と向き合う議会全体の共同作業を経ることからか、「会派間・議員間の意思疎通・連携の向上」といった議会内コミュニケーションに影響するという見方が少なくないこともうかがえた。

・直接の支援者ではない住民とやりとりを重ねていくことが、各議員にとって様々な意見や思考を受け止める機会になるからか、[議会の活性化]も積極肯定が高い割合を獲得している。

・「議会報告会の開催時には行政が介在しないことから積極肯定は比較的低かったが、それでも[行政との連携の深まり]が22%、[行政との議論の深まり]が31%と、想定以上に無関係ではなかった。

〈開催形式による比較〉

さらに考察を深めるために、開催形式によって三つのグループに分け、それぞれの議会コミュニケーションの評価について比較した。

Aグループ:議会報告会(N=28)

Bグループ:意見交換会(N=11)

Cグループ:両方を採用(N=9)

・「かなり思う」が多い[住民の議会への親近感の醸成]と[市民と議会の信頼関係の深まり]と[議会の活性化]の三つの項目の傾向として、Bグループが最も高く、次にCグループ、そしてAグループの順になっていた。

・その他の項目に目を向けると、[会派間・議員間の合意形成の向上]と[会派間・議員間の意思疎通・連携の向上]、[議会審議の質の向上]の項目で「かなり思う」の割合が多い順にC→B→Aとなっており、[行政との連携の深まり]ではAのみに「かなり思う」があり、BとCにはなかった。また[行政との議論の深まり]ではBだけが「かなり思う」がなく、C→A→Bという順になった。そのことから、議会報告会と意見交換会では議会コミュニケーションへの影響に違いがあることが、この調査において示された。実際の違いについては、意見交換会はおおむね住民本位で会が進行することから、住民との関係を表す信頼関係や親近感が生じやすいと思われる。

・住民との意見交換会から[議会の活性化]につながる様々なヒントを得られるものと思われる。

・議会報告会は自治体の現状と議会の審議内容などを報告する必要があるため、行政と同じ目線に立つ必要もあり、また説得力のある説明が求められることから、行政との連携を含め事前準備も重要となる。しかし、同時に堅苦しい話が多くなることが予想されるため、住民の議会への親近感はあまり醸成されないのだろうと推察する。

・議会報告会と意見交換会の両方を行う場合は、両方の良いところを得られるため、積極肯定はかなり高くなると思われたが、意見交換会のみの場合と比べ、それほどポイントは高くなかった。

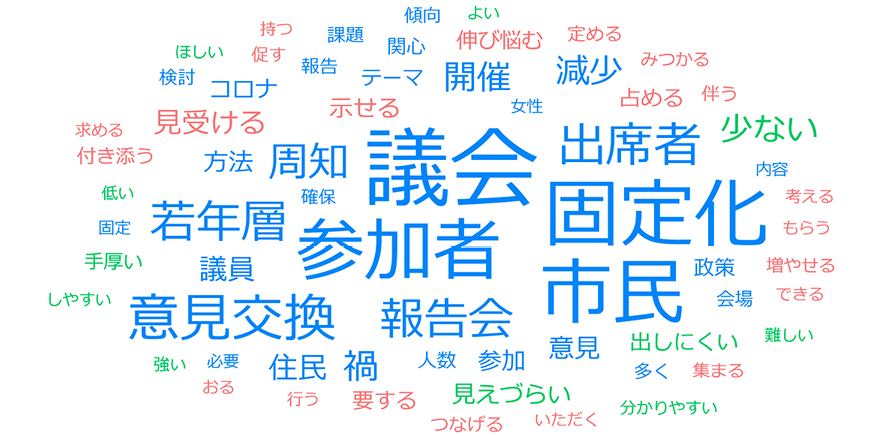

(問4) 議会報告会等の実施に当たり議会(議長・会派・議員)、議会事務局、執行機関、住民に関わるところで、課題や苦労の点などございますか?

〈課題等の自由記述〉

※アンケート調査の自由記述を一部修正の上テキストマイニングで視覚化した。

※アンケート調査の自由記述を一部修正の上テキストマイニングで視覚化した。

図6 議会報告会等の課題等に関する意見のスコアの可視化図(N=44)

議会報告会等に関する自由記述で印象的だった点として、①一般市民の参加が減少傾向にあり特に若年層が少なく、参加者も固定化しつつあること、②開催によって得た住民意見を政策立案に生かすサイクルになっていないこと、③住民が要望すること、また説明を求めることが多く、意見交換になっていないこと、④新型コロナの発生により今後の実施方法に検討が必要であること、というおおむね4点が挙げられるが、議会コミュニケーションの視点から、それぞれ重要な課題である。

[参考URL]テキストマイニングツール「ユーザーローカル」

https://textmining.userlocal.jp/

次回、(2)政策立案、(3)反問権、 「アンケートのまとめ」に続く。