2021.04.12 ICT活用・DX

【新連載第1回】 コロナ禍におけるオンラインを活用した住民とのコミュニケーション~北海道芽室町議会の取組み~

オンライン視察の受入れが転機に

芽室町議会は、早稲田大学マニフェスト研究所による議会改革度調査で2018年まで5年連続総合全国1位、2019年も2位と、これまで議会改革を積極的に進めてきた議会である。タブレット端末の導入も2016年と早く、①議案、資料閲覧、②情報収集、町民との情報共有、③議員間のスケジュール共有、④事務局からの通知、連絡、等に活用してきた。2019年には導入目的が達成されているかの検証作業を行い、議会活動に一定の成果があったとし、2020年に端末の更新を行っている。検証作業の際、2018年の北海道胆振東部地震、台風21号の被害もあったことで、災害や冬の豪雪時のタブレット端末を活用したオンライン会議の可能性についても議論されていたという。

コロナ当初、芽室町議会でも、「基本は対面で」のスタンスのもと、2020年7月に新しいメンバーとなった議会モニターの会議の実施を延期する等、コロナの状況の様子見をしていた。また、茨城県取手市議会等、オンライン会議を先行実施する議会の情報はあったものの、当初は「可能な限り対面による会議を」と慎重な雰囲気があったという。そんな中、タブレット端末の環境は整っていたので、正式な委員会に先立って開催している意見交換、ミーティングの場で、オンライン会議システムZoomを活用する試行を数回行い、活用の手応えは感じていた。

オンラインの活用に大きく弾みがついたのは、2020年10月に道内の下川町議会からの「議会改革」についての視察依頼を受けたことによる。当初は実際に芽室町に来る形での依頼だったが、道内の感染の状況も勘案、対応する議員も議長、副議長等少数に限定されるため、オンラインで対応することにした。下川町議会側は端末1台であったが、芽室町議会側は個人のタブレット端末で参加。リアルで開催するのと変わらない形で視察の受入れを行うことができた。この成功体験が大きかった。コロナも長期化しそうであり、オンラインで代替できることはやっていこう。そうした議会内の雰囲気がつくられていった。その後、12月には同じく道内の和寒町のオンライン視察も受け入れている。

和寒町議会のオンライン視察の受入れ

11月には、道内での感染拡大により、警戒ステージが3になったことで、正式な会議体である議会災害対策会議を初めてオンラインで実施した。メンバー7人で、感染拡大に伴う町の対策について議論を行った。委員会条例には規定はないが、やってはダメとは書いていない。まずやってみて、できるかどうか確認し、その結果が良ければ、最終的に条例改正等の制度化を行う。芽室町議会の改革に対する前向きな姿勢である。

オンラインを活用した住民とのコミュニケーション

2020年12月以降、芽室町議会では、住民とのコミュニケーションにも積極的にオンラインを活用し始めている。以下、PTA、高校生、議会モニターとの意見交換会でのオンラインの活用について紹介する。オンライン環境を事前に確認し、多様な参加の仕方を提示することで、議会と住民のコミュニケーションの幅が広げられる。コロナをチャンスに変える、新しい議会の実践となっている。

○芽室西小学校PTAとの意見交換会

芽室町議会では、2016年からこれまで4年間、町内の小中学校のPTAとの意見交換会を実施し、好評を得てきた。2020年にも開催を模索していたところ、町民の間でも若い世代を中心にオンライン会議の活用が広がっているとの情報を入手し、オンラインでの意見交換会を開催することとした。開催に当たり、各PTAには、実施方法についてのアンケートを行い、オンライン、リアル、書面(ウェブアンケート)から開催方法を選択してもらうことにした。その中で、PTAの会議もオンラインで実施しているという芽室西小学校のPTAの皆さんとオンラインでの意見交換会を開催できた。当日は議員が6人、PTAが8人、議会事務局職員1人がホストを務め、「コロナ禍での教育環境、コロナ関連の経済対策」等のテーマで意見交換を行った。参加者からも議会の姿勢を評価いただき、コロナ禍だからこそ、町民の意見を聴く必要性を感じることになった。

PTAとの意見交換会の様子

○芽室高校生徒との意見交換会

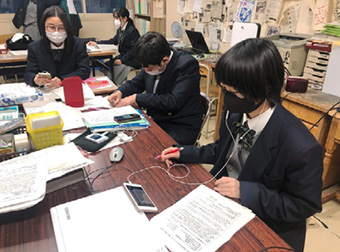

こちらも2016年から4年間開催してきた町内の道立芽室高校の生徒との意見交換会。地域の課題について積極的に取り組み、Zoomの経験のある新聞局の生徒9人とオンラインで開催した。高校生は、学校の会議室等から各自のスマートフォンで参加。生徒の通信料の負担を考えて役場のポケットWi-Fiを貸し出す等、配慮をした。少人数のグループで話し合うZoomのブレイクアウト機能を活用し、①コロナの残念な点とポジティブな点、②行政の対策は役に立っているか、③今後の展望、について意見交換を行った。高校生が、自分の思いを友人、大人である議員に話し、共有できる場となり、高校生がまちづくりへの関心を広げる貴重な機会をコロナ禍でも継続することができた。

意見交換会にスマートフォンで参加する芽室高校の生徒たち

○議会モニターとのオンライン会議

2020年7月のモニターの任期スタートから、コロナ禍で集まれずにいたが、オンライン環境の事前調査を実施し、18人中13人のモニターがオンライン対応可能という回答をいただいたため、オンライン環境が整わないモニターの方は議場でのリアル参加も可能として、オンラインとリアルのハイブリッドでの議会モニター会議を開催した。当日は、16人の議員は自分の端末から参加、モニターはオンラインで9人、リアルで2人参加して実施された。Zoomのブレイクアウト機能も活用して少人数で、①読みたくなる議会だより、②コロナ禍に感じたこと、について意見交換を行った。従来からモニター会議はワークショップの手法を取り入れていたため、議員もグループでのファシリテーションに慣れており、活発な意見交換ができた。また、仕事や育児、介護等で、モニターとなることが困難と考えられていた層も、オンラインの活用により参加できる可能性に気づくことにもなった。

議会モニターとのオンライン会議の様子