2021.01.29 コンプライアンス

第16回 議員活動と政治倫理

6 公職選挙法による寄附の禁止

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、公職選挙法でも、公職の候補者等の寄附に関する規制が行われている。

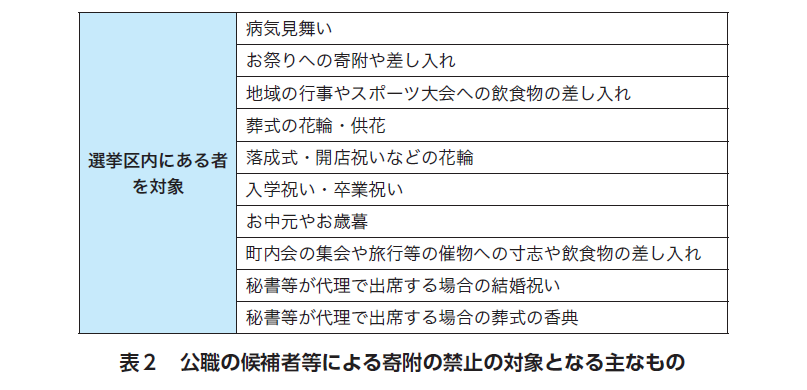

例えば、選挙の有無にかかわらず、公職の候補者等が選挙区内にある者(個人や法人だけでなく、人格なき社団も含まれる)に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて、一切禁止されている。有権者がそれを求めることも同様である。中元・歳暮、冠婚葬祭における贈答、社会福祉施設への寄附なども寄附に該当し、禁止されることになるので、注意が必要である。

公職の候補者等の後援会等の後援団体が行う寄附も、公職の候補者等の寄附同様に禁止される。ただし、「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされているが、この場合でも、花輪、香典、祝儀などや、選挙前一定期間にされるものは禁止されている。さらに、公職の候補者等が役職員・構成員である会社や団体が、公職の候補者等の名前を表示して行う寄附や、その名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、同様に禁止されている。

このほか、国や自治体と請負などの特別の関係にある者が選挙に関し寄附を行うことも制限され、それらの者に対し、寄附を勧誘したり、要求したり、あるいはこれらの者から寄附を受けることも禁止されている。

公職の候補者等の寄附の禁止及び請負契約者等の寄附の禁止については、禁錮・罰金の罰則が規定され、選挙権・被選挙権の対象ともなりうる。

7 刑法の収賄罪とあっせん利得処罰法

収賄罪は、刑法197条~197条の4に規定されている汚職の罪で、公務員が職務に関し賄賂を収受・要求・約束する行為を罰するものであり、職務の公正さの確保が重要であることはもちろんのこと、職務の公正に対する国民の信頼を保護法益とするものと解されている。賄賂によって政治や行政が左右され、ゆがめられることになれば、国民や住民に失望や不安を与え、大きな不信を招くことになりかねない。公務員(9)、公務員であった者、公務員になろうとする者のみが対象となる身分犯であるが、この犯罪に公務員の身分のない者が共犯として加担した場合はその身分なき者についても収賄罪が成立しうるほか、賄賂の供与・申込み・約束をした者も贈賄罪として処罰され、贈賄行為は誰でも行うことができ身分犯ではないものの、収賄収受罪と贈賄供与・約束罪は、収賄行為と贈賄行為の両方の行為が犯罪となることが必要である必要的共犯(対向犯)とされる。

その実行行為については、①収賄罪の場合は、その職務に関し、賄賂の収受・要求・約束のいずれかの行為をすること 、②第三者収賄罪の場合は、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求・約束をすること、③あっせん収賄罪の場合は、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受・要求・約束をすることが必要とされている。賄賂の収受・要求・約束をした時点で既遂となり、実際に金銭などを授受することは必要なく、一方的に賄賂を要求し、相手がそれに応じなかったとしても犯罪が成立する。なお、ここでいう賄賂は、「人の需要又は欲望をみたすに足りる一切の利益」を含むものとされている。また、「職務」については、一般的職務権限を有すれば足りるとされているだけでなく、職務密接関連行為にまでその範囲が拡大されている。

収賄罪は、態様により刑が加重される場合があり、①の行為をするときに請託を受けた場合には受託収賄罪、①又は②の行為をした後に不正な行為をし、又は相当な行為をしなかった場合や、不正な行為をした後又は相当な行為をしなかった後に賄賂の収受・要求・約束をした場合には加重収賄罪に該当することになる。

これらの罪を犯したときは、懲役刑に処せられるが、授受した賄賂は、没収され、又は当時の価額が追徴される。賄賂を収受した者が贈賄した者に賄賂を返還した場合も、贈賄した者ではなく収受した者から没収することとされている。

他方、あっせん利得処罰法は、主権者たる国民の厳粛な信託によって選出された公職にある者は、国民全体の利益のために奉仕、行動する責務を負っていることを強く自覚し、自らの政治活動を厳しく律する必要があるとの決意の下、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の信頼を得ることを目的として、あっせん利得を禁止するものである。なお、ここでいう「あっせん」は、いわゆる「口利き」であり、その意味で、この法律は、政治家あるいはその秘書の「口利き」行為を規制しようとするものといえる。

あっせん利得罪は、その主体から「公職者あっせん利得罪」と「議員秘書あっせん利得罪」に大別される。公職者あっせん利得罪は、①衆議院議員、参議院議員、自治体の議会の議員・長が、②国ないし自治体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、③請託を受けて、④その権限に基づく影響力を行使して、⑤公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、⑥その報酬として財産上の利益を収受したときに成立し、その場合には3年以下の懲役に処し、収受した財産上の利益を没収するものである。また、国や自治体が資本金の2分の1以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、同様に、その法人の役職員にあっせんをすることなどにつきその報酬として財産上の利益を収受したときも、処罰の対象となる。他方、議員秘書あっせん利得罪は、衆議院議員又は参議院議員の秘書を対象に、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して行う同様の行為を処罰の対象とするものである。