2021.01.29 コンプライアンス

第16回 議員活動と政治倫理

慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司

1 政治倫理とは

政治倫理は、政治家個人の姿勢や判断の問題であり、法令で規制すべき問題ではないとの言もいまだ聞かれないではないが、政治倫理は、単なる道徳ではなく、政治に携わる者がもつべき職業倫理ないし責任倫理であり、政治を行うにあたっての行動規範となるものである。

そこでは、その地位や権限を私的利益のために利用したり、職務の公正さを損なうような行為をすることなどが禁止される。政治倫理は、しばしば「政治とカネ」の問題として語られ、腐敗や汚職などが問題とされてきた。

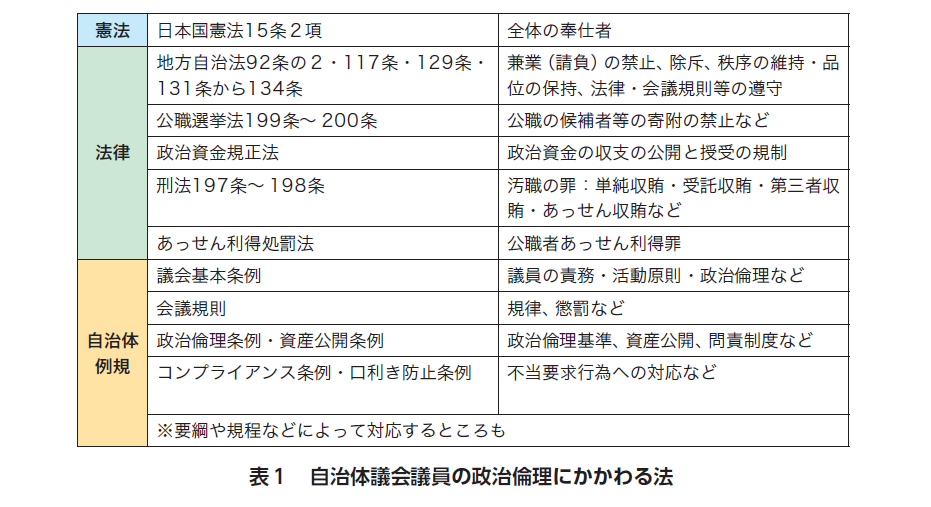

政治は、公権力や公の意思の決定にかかわるものであり、いやしくも国民や住民の不信を招かないようにするためにも、それに携わる者には、ルールの遵守と厳しい自制が求められているといえるが、政治倫理が遵守されるためには、それを個人の判断に委ねるだけでなく、それを監視し、その違反行為に対し適切かつ迅速に処置するシステムが必要となってくる。政治倫理は決して法的な規制がなじまないものではなく、実際にも、大きな政治的なスキャンダルが生じるたびに制度の整備・規制の強化がなされ、様々な観点から法的な規律などが行われてきている。

日本で政治倫理の確立の必要が本格的に叫ばれるようになったのは、1976年に発覚したロッキード事件がきっかけといわれ、それを背景に、政治の金権腐敗体質が指摘され、政治浄化策の一環として政治倫理をめぐる問題が重要な政治課題として論議された。そして、1983年に内閣総理大臣の職務犯罪が問われたロッキード事件丸紅ルートの第1審判決が出たのを契機に、事件の再発防止と政治の浄化のための方策について協議が進められ、その結果、衆議院と参議院において、政治倫理に関してその基本方針を定めた政治倫理綱領とこれを具体化するための遵守事項を定めた行為規範が制定された。そして、その後も、1992年に国会議員資産公開法、1999年に仮名株取引禁止法、2000年に公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(あっせん利得処罰法)などの法律が制定されたほか、政治資金規正法の規制が強化されるなどしてきた。

他方、地方においては、1983年に堺市で議員の収賄事件をきっかけに住民の直接請求により政治倫理条例が制定されたのを嚆矢(こうし)とし、その後、全国各地の自治体で政治倫理に関する条例などが制定されてきている。

堺市の政治倫理条例は、議員又は長が収賄罪等により有罪判決を受けた場合の説明会での釈明(いわゆる問責制度)と、議員及び長の資産公開をその内容とするものであったが、その後に条例を制定した自治体では、公開対象を広げたり、政治倫理基準を定めたりするなどその内容を拡充するところが少なくない。

なお、国会議員資産公開法では、その7条において都道府県・指定都市の議会の議員と都道府県知事・市区町村長について、1995年末までに条例により国会議員の資産公開措置に準じて必要な措置を定めることが義務付けられ、それに基づいてすべての自治体において資産公開条例等が制定された。

自治体においては、その後も、議員の口利きや不当介入等が問題となったことなどを受け、コンプライアンス条例・口利き防止条例などが制定されたり、議会基本条例において議員の責務・活動原則などについて規定したりしているところもある。

政治倫理確立のためいかなる措置を定めるかは、それぞれの自治体の状況に応じ、遵守や実現の可能性等も考慮して、判断されるべきものであるが、その対応については自治体によってかなりの開きが見られる。問題意識が薄く取組みが不十分なところは論外としても、その対象範囲や内容が広く、内容的に厳格であればあるほどよいというものでもない。住民の政治を見る目は厳しさを増しており、そのことを自覚することが必要であるが、その一方で、一時的・感情的な議論に流されることなく、その法的な合理性や、その有効性や実効性について十分に吟味しつつ、妥当な制度が模索されるべきだろう。