2021.01.29 コロナ対応

第3回 コロナ禍における広報・広聴活動のDXと展望

4 自治体広報・広聴におけるPDCAサイクル

ここまでの話を連載第2回でも触れたマーケティングの手法であるPDCA(Plan→Do→Check→Action)に当てはめてみましょう。コロナ禍によりPlan:新型コロナに関する掲載内容の検討→Do:新型コロナに関する情報リリースは、どの自治体においても緊急的、かつ頻繁に行っています。さらにCheckでは、前述のとおり自治体のHPアクセス数が増加していることが分かり、信頼性がある情報源として評価されていることが分かったと思います。せっかく増えた住民のアクセスを、より深く住民の意見に耳を傾ける広聴に生かしてみるのはいかがでしょうか。

連載第2回で取り上げた北上市のように定期的に住民に対するアンケート調査を行っている自治体もあるかと思いますが、HPなどのウェブメディアではそれがタイムリーに行えることがメリットです。現在もHPへの評価を聞いているケースは見られますが、「とても良い〜とても悪い」の5段階評価をとっている程度が一般的です。それを1問でいいので、アンケート調査のように具体的な質問を入れてみるのはどうでしょうか。回答数は少なくても、その時々の住民の意見を率直に知ることができます。

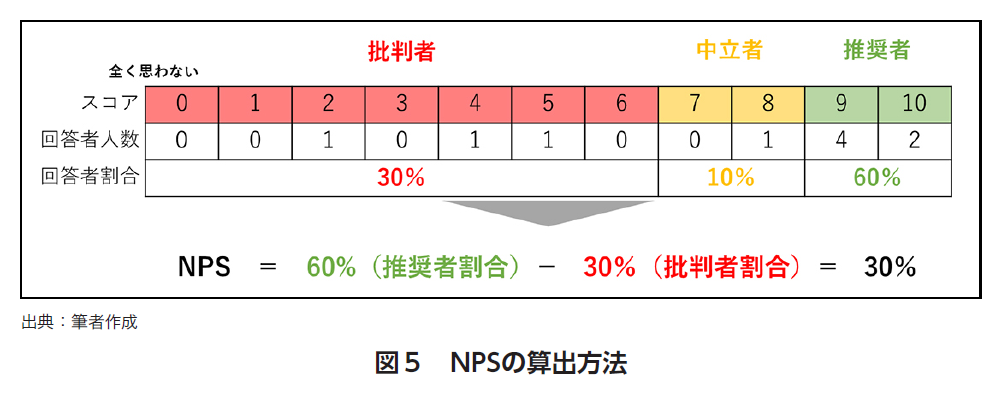

また、民間企業では最近、NPS(Net Promoter Score)(3)という指標をとることがあります。これは顧客ロイヤリティやブランドへの愛着度を知るための指標です。よくある顧客満足度との違いを説明すると、顧客満足度は現在持っていたり、すでに使っている人からの評価ですが、NPSでは他人へのお勧め度を聞いているので、未来に予想される価値が分かるといわれており、より収益に結びつく指標であるとされています。

これを自治体に置き換えてみると、いずれの自治体でも未来人口の増加は要望として挙げられていますので、広聴においてNPSを有効活用することで、HPだけでなく自治体の評価を知ることができます。そこで知ることができた情報を基に、より住民が望んでいる情報の配信や議会における議題の提案といったActionに結びつけていくことが重要です。

また、連載第2回で述べた北上市の政策提言で指摘した「結果についての報告」を意識することです。民間企業では必ず結果報告を求められます。自治体という特性上、広聴や個別のアンケートのみで政策を実行することはできませんが、自治体の方針に沿い有益であると判断した意見については、議員を通じて議会に提案してもらうことや意見に基づく協議会の設立、より住民の意見を拾うための仕組みをつくるなど結果を示し、それを広報で住民にフィードバックすることが重要です。それがいわゆるPDCAサイクルになります。