2020.11.10 広報広聴

第8回 広報広聴とpublic relations

個々の広報広聴の機会の目的を設定し、そのための手段を講じる

議会にとって人々とどんな関係性を構築することが目指されるか、ということを書いたが、それは、個別の「広報広聴」の機会の積み重ねの結果として実体となる。ただ、「広報広聴」の個別の機会それぞれは、「目指す関係性の構築」が主目的とは限らないはずだ。もう少し単純な表現をすれば、直接「議会のことを好きになってもらう機会」を主目的に設計することもあるとしても(図1の3類型の③)、そればかりでは「実がない」、「あざとい」、「ご機嫌取り」と印象付けられることもあり、それは本来の関係性の構築にとってマイナスにも働きうる。個別の「広報広聴」の機会は、①説明責任、②意見聴取・意見交換を主目的とし、その副産物として③の効果も狙うということで、③市民の好感度を上げることが主目的になるときもあってよいが、それだけをやりすぎると逆効果というか、まさに本末転倒になりうると整理しておこう。ただし、①②のときの③も、副次的効果とはいえ積極的に効果を得ていきたい。

その前提で、個々の広報広聴の目的を明確にし、それに適した手段を選択していく。「市民との対話の機会」の具体的デザインということになる。

議会報告会なら議会報告会で共通の目的があるだろうが、具体的デザインはさらに細かな個別の議会報告会単位で設定される。それに即した手段が検討されよう。「市民との(直接)対話の機会」にとりうる手段については、本連載の第3回から第7回でも紹介したところである。

市民が「参加してくれる理由」はあるか

多くの議会で様々な対話の機会の模索がされていて、後述するようにコロナ禍中でも感染リスクを低減させての開催が始まっているが、具体的な「対話の機会」のデザインで気をつけたいことは、広報広聴の相手である市民が「その場に参加してくれる理由は何か」を考えることである。広報広聴というとき、こうしたい、こうしようという発想から先に固めてしまい、相手である市民の側の目線や立場に立ってどうかという発想からのデザインや、デザインがどうやったらどれくらい実現するかというリアリティがない企画がある。月並みだが、相手あっての広報広聴だ。関係を醸成していく相手の事情や様子を考えず、やってみたけど来なかった、意識が低い、と自分たちのまちの市民に対する評価を下げることも寂しい。

市民の目線や立場といっても、もちろん多様だから、来る理由も来ない理由もそれぞれ異なりうる。それでもいえることは、議会の広報広聴の機会に限らず、市民はみんな忙しいし、市民の時間と知見と労力はそれぞれの市民にとって貴重で限りある資源だということだ。

人が自発的な、内発的な動機によって動くのは、「楽しい」か「必要」か、だからだ。だから、市民が来てくれるということは、その個別の広報広聴の機会を、「楽しい」か「必要」かと思ってくれているということであり、市民が来てくれるようにデザインするということは、「楽しさ」、「必要性」をできるだけ高め可視化するということである。

ただし、「楽しさ」だけ、「必要性」だけを追求しても長続きしない。「楽しさ」が享楽的に感じられたとき、飽きたときには動かなくなるだろう。「必要」は、例えばいわゆる動員は「これまでの、これからのその議員とのお付合い」から見た「必要」によって動くと理解できるが、例えば商売上の利益など相当に強い「必要」という関係がなければ、それだけでその動きが続くとは考えにくい。議員への信頼や支持、応援する気持ちが高ければ、ずっと継続して動いてくれるということも十分にあるだろう。実際に、選挙での支援などはそうだ。そのときには、「必要」だけでなくその議員との関係に「喜び=楽しさ」があると理解することができる。参加する市民にとって、「楽しさ=喜び」と「必要」がともに内包される機会として、そうした目線を持ってデザインすることが重要である。

また「楽しさ」、「必要」も、議会が主催する機会にふさわしいそれらであることが前提になる。簡単にいえば、「楽しさ」のために議会とゆかりもない芸能人を呼んだり、「必要」を増やそうとしてクーポン券やお金の代わりになるカードを配ったりしても、企画の思考の浅さが見えるだけになってしまうということだ。もちろんそれで動く市民もいるだろうが、議会が求めるのは、それを主たる動機として参加する市民との対話の機会なのか、ということである。そうでなければ、議会としての本来の目的、①説明責任を果たす議会に耳を傾けてくれる人、②意見聴取や意見交換、また③議会とより親交を深める機会として実りあるもの、つまり市民にとって参加する価値がある、つまり喜びや必要性を感じられる機会にすることだ。

では、どうすれば喜びや必要性を感じられるか。結論をいえば、そこに自分が存在する価値がある、意義があると感じることができ、今日ここに来てよかったと思って帰ることができる、それは、①②③の目的に応じて、発話して意見を述べ(音声によるとは限らない)、それが受け止められ、市民の代表機関であり意思決定機関である議会の活動に何らかの形で生かされるということだろう。そのために、聞きっぱなし、言いっぱなしではない「対話性」を高めることが、多くの議会で取り組まれていると理解できる。

ここで、「何らかの形で生かされる」は「要望が通る」ことのみを指すわけではないことも指摘しておきたい。多くの場合、要望は通らない。しかし、意見が「受け流される」のではなく「受け止められる」、施策事業への反映でなくとも、自分だけのそれでなくても、議会を担う誰かの何かに影響することはより広く可能であろう。議会としてこれらの発言をどう受け止めてその機会をどう総括するか、それが重要なのはこのためである。

広報広聴の機会はどこにあるか

広報広聴の機会は、議会には“本来”豊かにある。自治体〈政策・制度〉の課題をめぐる市民との対話の機会が様々な時期に設定できるからである。

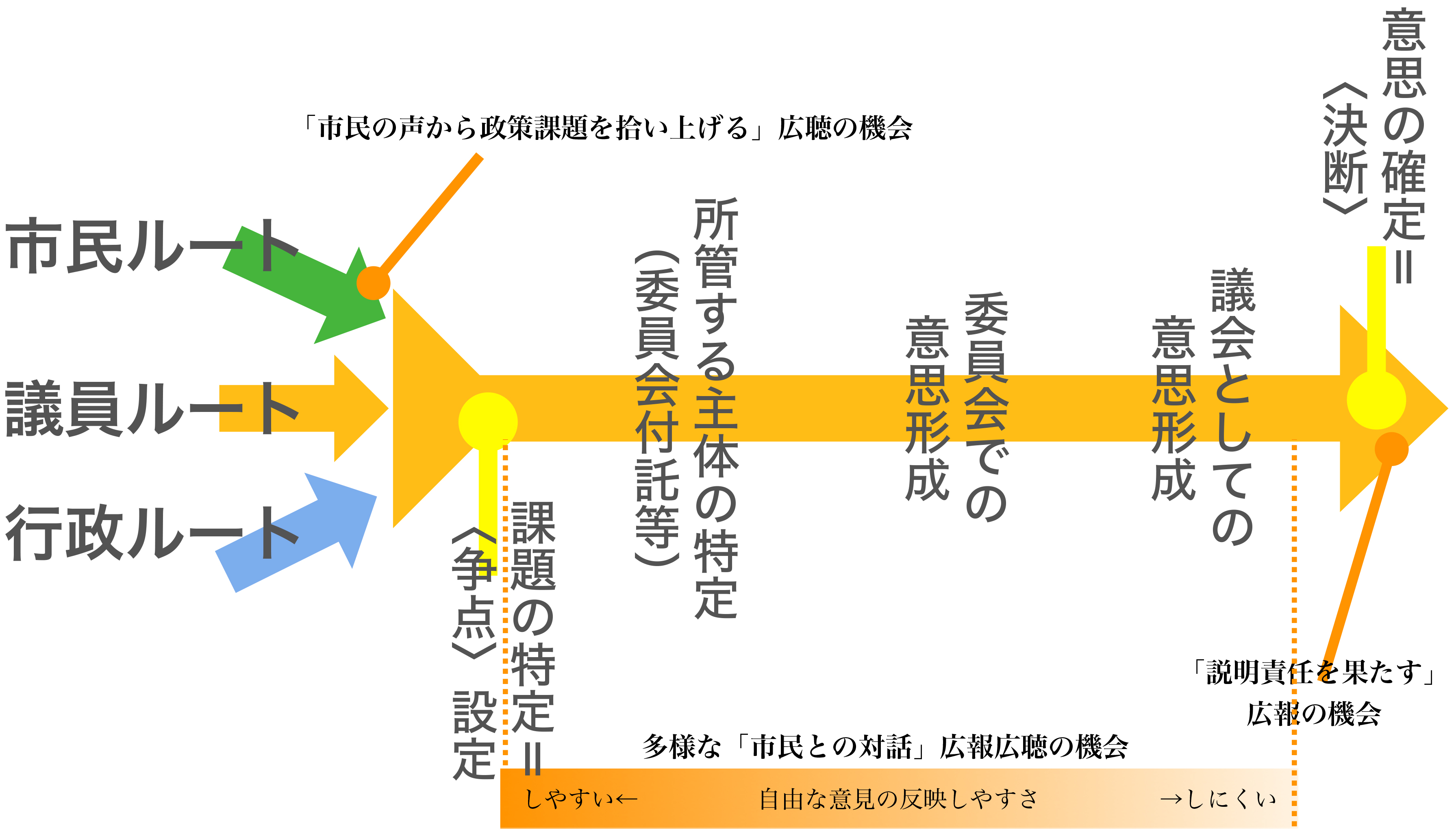

「開かれた議会」を、「議会の政策過程が市民に対して開かれた議会」として、「議会の政策過程」を簡単に示すならば図2のようになろう。

議事機関である議会の政策過程の中核は「議員の意見を集約し、議会の意思として形成していく過程」であるが、それは議論する対象が〈争点〉として特定されて起動する。

議論する対象である〈争点〉は、どこから議会に流れ込んでくるか。それは、市民から(市民ルート)、議員から(議員ルート)、行政から(行政ルート)と整理できる。今日の議会議案の圧倒的多数を占める首長提出議案は行政ルートの典型だが、他にも、行政情報に由来する〈争点〉は多様にある。議員ルートでいえば一般質問や、委員会また会派などでの議員の発想や提起がそれに当たる。

そして、市民ルートによる〈争点〉の好例は、多くの議会がモデルとする会津若松市議会型の議会報告会と市民からの〈政策・制度〉をめぐる課題の収集を目指す「市民との対話の機会」だといえる。もちろんこれ以外にも、請願や陳情は本来この市民ルートとして機能するはずだ。政策過程からいえば、会津若松市型の「市民との対話の機会」の広がりは、議会の政策過程の一部が「市民に開かれ」るようになったということができる。

もちろん、〈争点〉だけが市民に開かれるべきポイントではない。議会の政策過程はそこからが始まりになるのだ。議会の強みは、「議会の議論に生かし、よき決断(意思形成)をするため」に市民との対話の機会を持てるところにある。議会がこれから本格的に議論していくことなら意見聴取の機会も置きやすい。結論からできるだけ遠いタイミングであればあるほど「自由な意見交換」はしやすく、近づけば近づくほど意見集約つまり調整が進むため難しいのだ。議員間で意見も違ってよいし、そこで「答え」を出さなくてもよいのだ。むしろ、だからこそ、市民の「その後の議会での議員の意見集約」への注目も高めることになる。特定テーマをめぐっては、簡単に解決しない、言い換えれば議会でも長い期間がかかり市民と課題を共有できることなら前回まで紹介した、「課題共有型円卓会議」も有効だ。

意思形成つまり意見集約の中盤、後半の過程も傍聴や議会報告会などを通じて「市民に開かれる」対象になろうし、政策課題として〈争点〉性が高いテーマについては、鋭い市民意見が寄せられることも想像できる。

意思決定の後には、報告し、評価を受ける機会がありえよう。ただし、意思決定はそこでいったん終了するとしても、事業は、〈政策・制度〉は継続する。だとすれば、報告に対して寄せられる意見は、その後の〈政策・制度〉に反映される余地、またさらには改めて〈争点〉となって政策過程の起点に戻ることもある。

市民との対話の機会に限らないが、議会も「答え」を用意してその「正しさ」を確認してもらう機会を「対話の機会」として想像、設定してはいないだろうか。また、対話から〈争点〉を選び出すことが話し合いの機会の効果と無意識に設定してはいないだろうか。しかし、意思形成の特に前、また、〈政策・制度〉が継続する限りその後も、政策にあらかじめ予定された「正解」がない限り、市民との対話の機会は多様に用意することができる。それが、「開かれた議会」なのではないだろうか。