2020.11.10 広報広聴

第8回 広報広聴とpublic relations

龍谷大学政策学部教授 土山希美枝

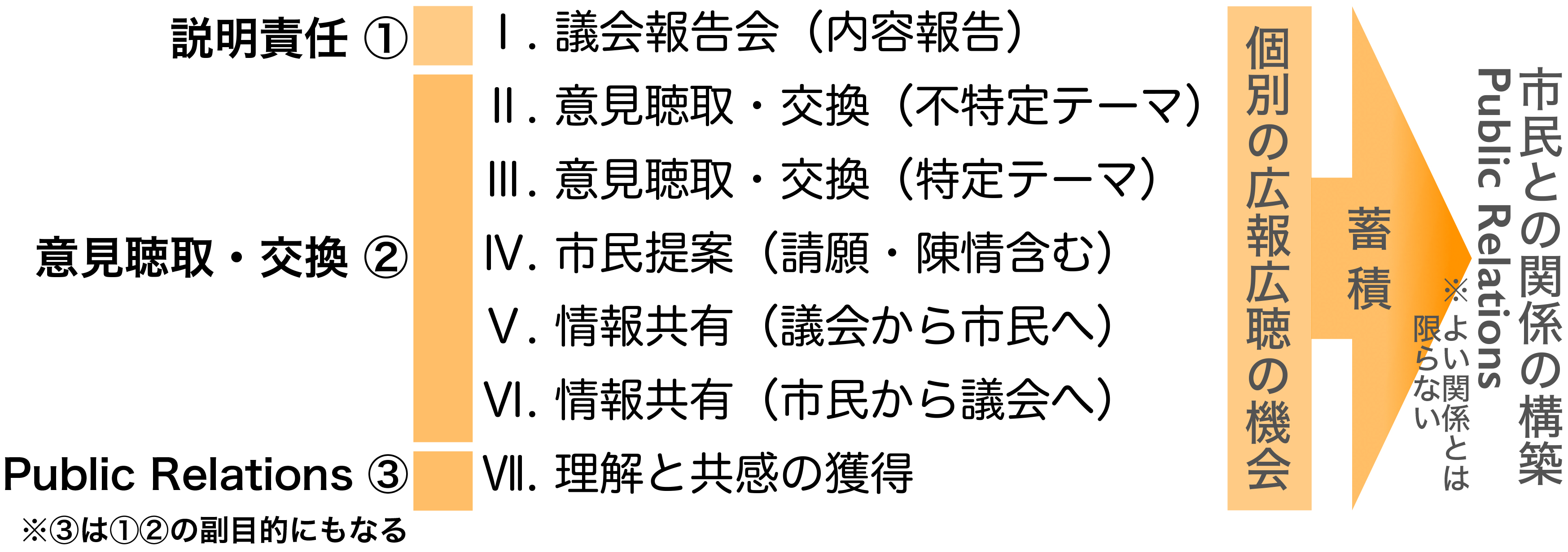

本連載第2回で、「市民と議会の対話」の機会の目的を、①議会の説明責任を果たす、②市民からの意見聴取・意見交換する、③PR(public relations)そのもの、と整理したが、一般に、これらを指す用語としては「広報広聴」が使われることが多い。本連載で上記の分類をするときに「広報広聴」という用語を使わなかったのは、後述するように本来「広報広聴」はその実践の手前に目的があるはずで、その目的に着目すると上記の三つに分類され、「広報広聴」はその実践の総体を指す言葉といえるからである。

この連載と重なって、「広報広聴」に問題意識を強く持つ議会や改革の取組みを模索する議会と出会うことも多く、改めて、public relationsと「広報広聴」をめぐる考え方の基本を整理してみる必要があると考えた。簡単にいえば、人々(public)との関係(relations)を構築することが「広報広聴」の営みである、ということの確認と、ではそれによって構築されるのが「どんな」関係となることを目標とするのか、そのためにどんな手段があるのか、という流れで、整理してみたい。

広報広聴とPR

広報広聴というとき、それは誰(何)を対象として、何を目的にしているだろうか。個別の案件でそれぞれ異なるとしても、行き着くところは、市民(住民に限らず、citizenとしての市民)=人々と理解や共感や納得を積み重ね、関係を構築していくことである。

広報広聴=PRと理解されがちだが、そう整理すると、public relationsは広報広聴の目的そのものがズバリ示された言葉で、単純にイコールで結べる訳語というわけではないことが分かる。

人々(public)との関係性(relations)を構築する手段が広報広聴で、議会の活動はその資源である。また、広報広聴によって市民から流入する「声」、疑問や感想や意見は議会の活動にとっては資源となる。関係性は相互の存在が相互に流入して構成される。広報広聴のデザインとはその媒体の設計といえる。

広報広聴というとき、議会だよりや議会報告会といったそれぞれの機会に、その媒体を使う目的がある。今回の定例会での議会の議論の内容を伝えたい、個別のテーマについて、議会の審議に資するため市民の声を聞きたい。それは説明責任を果たすためであったり、市民参加と開かれた議会(ヒロバ!)を実現するためであったりする。同時に、広報広聴というくくりで進められる様々な機会の積み重ねによって、議会と市民=人々との関係は構築されていく。また議会の現状から逆にいえば、広報広聴の様々な機会が積み重ねられないことによっても、議会と市民=人々との関係は構築されていく。無関心とか、障壁とか。

市民=人々とどんな関係を構築していきたいのか

できれば、広報広聴の機会で、議会と市民=人々の間に積み重ねられるものは、理解や共感や納得という「よきもの」でありたいと願われているはずだ。当然のことだが、その当然のことを確認しておきたい。実際には、目指したとしても得られないこともあり、さらに避けたいことではあっても得られたものは誤解や批判や不満だった、となる可能性も現実にはあるのだから。それでも、短期的には批判を受けたとしても、その批判に応え、議会が磨かれるということもあるかもしれない。個別の機会が失敗しても、それが結果的には福になるというパターンである。その可能性は大いにあるが、とはいえ、長期のあるいは総体としての広報広聴の蓄積がたどり着くべきところは、市民との「よい」関係の構築といえる。

では、どうあることが市民と議会の「よい」関係なのか。議会が市民=人々と構築すべき関係は何か。議会は、政策議会という筆者の発想から述べさせていただければ、「我がまちの〈政策・制度〉をより『よく』整備する」ことが議会の根幹にある役割なのだから、その点について議会に対し信頼を得、また〈政策・制度〉をめぐって対話できる関係、といえるだろう。

そしてそのために、「議会とは我がまちの〈政策・制度〉を、ヒロバでの議論と決断によって『よい』状態にする」存在であり、「我がまちの〈政策・制度〉は、議会がいるから(行政だけより)よい状態である」という評価と理解を、実績とともに得ていくことを目指す営為が広報広聴と表現できよう。