2020.10.26 コンプライアンス

第23回 選挙運動時の買収罪

解説

解説1 買収罪等(法221条以下)

1 買収罪

2 連座制

解説2 設問の検討

解説1 買収罪等(法221条以下)

不正な選挙といえば、まず頭に浮かぶのが、密室や暗がりで当選のためにお金を渡す……といった買収のシーンではないかと思います。

選挙の公正を害し、ひいては民主主義をゆがませる買収について、法は厳しい態度で臨んでいます。

ところがこの買収罪、いろいろなパターンがあることをご存じでしょうか。知らないうちに犯罪に手を染めている……という可能性もあるのです。

そこで、以下では法221条から223条の2において定める買収罪について、できる限り分かりやすく、かみ砕いて解説したいと思います。

1 買収罪

買収とは、特定の目的をもって選挙に関してあることをする(した)こと又はしない(しなかった)ことに対し、金銭・物品や一定の利益や便宜・接待などを提供することであり、提供する側に買収罪が、それを受ける側には収受罪等が成立します。

(1)誰が対象か(主体)

一定の身分を必要とする類型を除き、買収罪を行う主体に制限はありません。当該選挙の公職の候補者や選挙運動員のみならず、その選挙において選挙権を有していない者も主体となりえます。

(2)誰に対してか(相手方)

買収罪における相手方の性質は、大きく二つに分類されます。

ア 選挙人(投票買収)

いわゆる「有権者」ですが、正確には当該選挙の選挙人名簿に登録された者若しくは登録される資格を有する者となります(大審院昭和12年3月25日判決参照)。選挙人に対して投票を得る又は投票を得させたり、投票をさせないために行うものを「投票買収」といいます。

イ 選挙運動者(運動買収)

言葉どおり読めば、選挙運動をする者と読めます。

しかし、選挙運動とは一般的に「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者のため投票を得又は得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」(最高裁昭和53年1月26日判決)とされているところ、買収罪ではかなり広く解釈されています。

例えば、古い判例では候補者の地盤に対する反対派の侵食の監視や自派が不利な状勢に陥らないよう防止すること、ライバル候補陣営の動きを監視するといった事実上の行為について選挙運動と認定されています。

はがきの発送・ポスター貼りや選挙カーの運転業務のような単なる労務の提供であっても、行為者の意思で当選を得させ又は得させない目的をもってなされるものも、ここでの選挙運動に含まれるとされています。

当該選挙運動が違法なものであっても該当し、未成年者の選挙運動や投票のとりまとめ、他陣営の選挙運動に対する妨害行為なども含まれることになります。

また、相手方は現に選挙運動を行っている人のみならず、過去に行っていた人、これから行おうとしている人、さらには、買収の主体となる者から選挙運動をするよう依頼を受けた人も「選挙運動者」に該当します。

選挙運動者に対して特定の候補者に有利となる選挙運動をさせ又はさせないために行うものを「運動買収」といいます。

(3)何が対象か(各罪の要件)

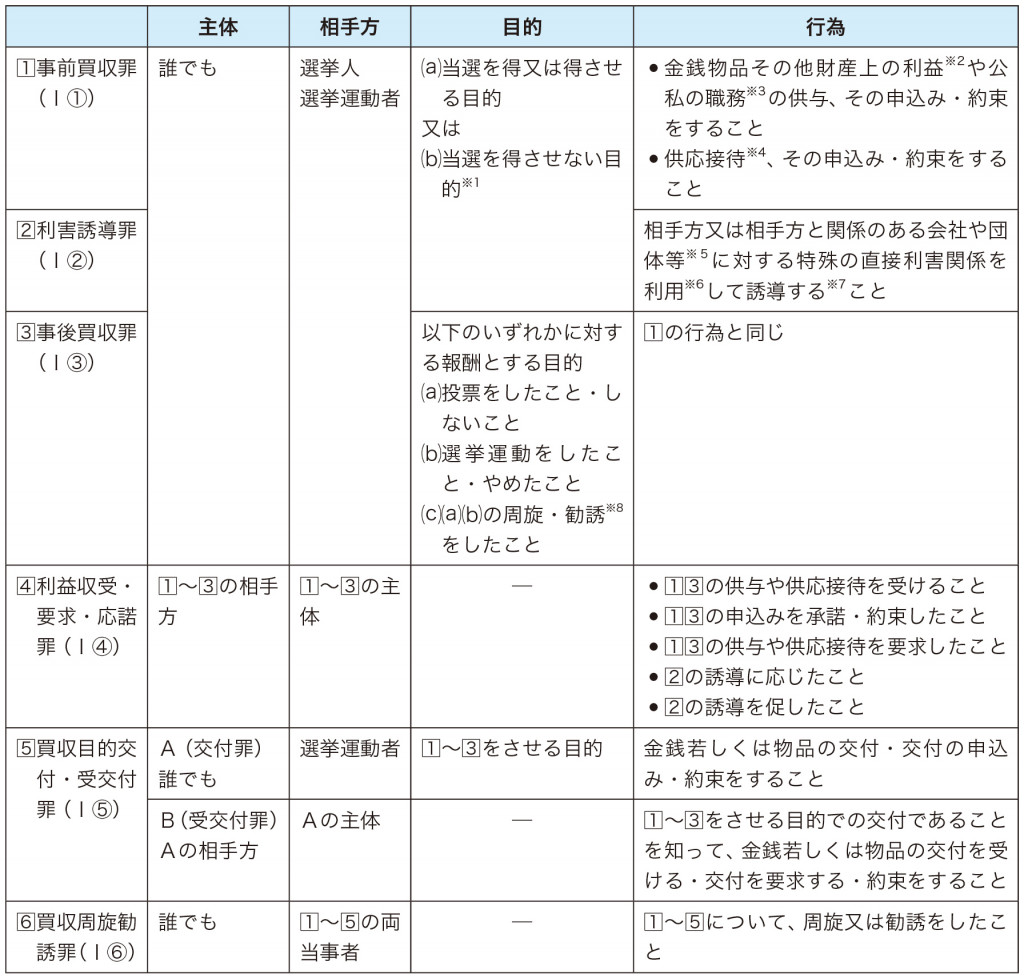

各罪の類型により異なります。ここで各罪の要件について図表化して整理します。

ア 法221条(買収及び利害誘導罪)

この条文は、典型的な買収罪や買収のあっせんなどについて規定しています。

※1 この目的は外部に表示されている必要はありません。

※2 およそ人の需要、欲望を満たす一切の財産的利益を指します。そのため、現金や物品などの提供といった典型的なものに限らず、債務免除や弁済期の延期、費用の立替え、保証、労務提供、実費支給、借入れのあっせん、娯楽の提供など社会的儀礼の範囲を超えて対価性なく行われるものが広く含まれます。また、利益は法律上有効なものに限られず、実際には行う権限がなくても含まれます。

※3 公的・私的を問わずあらゆる職務を指します。行為者に職務を与える具体的な権限がなくとも与えうる可能性があれば足ります。

※4 典型例としては酒食や娯楽・慰安の提供であり、社会的儀礼の程度を超えるものを指します。もっとも、その行為が社会的儀礼の範囲内であるかどうかは、その態様や時期、方法などの諸般の事情によって判断されるものですから明確な線引きは困難です。

※5 条文に示されている者は例示にすぎず、選挙人や選挙運動者と関係があり、その利害関係を利用して誘導しうるものであれば足ります。法人格の有無や団体であるかどうかは問いません。

※6 「特殊の直接利害関係」は、一般に個人的なものと地方的・社会的なものに分けられます。個人的なものの例としては、用水の便宜、債権の取立て猶予、関係者への寄附や子弟の就職あっせんなどがあり、地方的・社会的なものとしては、地域の上下水道や道路の整備、地域の自治体に対する寄附などが挙げられます。もっとも、道路整備等は政策的な内容も含むため、候補者の一般的な政見に関する主張とどのように区別するのかが問題となります。

この点、特定層や一部の地域に関する政見であっても、一般的な観点での主張や施策全体の中の一部としてなされる主張(例えば、市町村の道路整備計画に当たって当該地域に及ぼす効果の説明など)、当該一部地域や特定層に対する施策が必要な場合にこれを行う旨の政見であれば、これをもって直ちに投票を得るために利害関係を利用したとはいえないものと考えられます。

これに対し、当該一部の地域や特定層のみを合理的な理由もなく有利に取り扱うように述べたり、自身の政見による当該地域や特定層の利益を強調するような、殊更に特殊の直接利害関係を強調して投票を得ようとした場合は、もはや一般的な政見の表明とはいえず、利害誘導罪が成立すると考えます。

※7 誘導とは、利害関係の利用により、相手方の当選を得させ又は得させないことについて決意を促し又は既に決意をしている場合はこれを確実にさせるための行為をいいます。明示的に行う必要はなく、この誘導によって実際に相手方が決意したかどうか、又は決意を確実にしたかどうかも本罪の成立には関係ありません。

※8 「周旋」とは、当事者の間に入り、合意が成立するよう仲介することをいい、「勧誘」は、買収行為をするように勧め又は買収行為を受けるよう勧めることをいいます。いずれも相手方が周旋や勧誘に応じたか、また結果として買収が成立したかどうかにかかわらず成立します。

○身分による刑の加重

上記の罪に関しては、一定の地位・身分を有する者が犯した場合、その刑が加重されています(法221条2項、3項)。

身分がない者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ですが、身分がある場合は4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

身分としては、投票管理者や選挙事務に関係する公務員等いくつか規定されていますが、そのうち特に注意すべきは法221条3項です。

具体的には、以下の立場にある者は罪が重くなります。

① 公職の候補者(1号)

当該選挙について立候補の届出をして候補者の立場になった者を指し、未立候補者は含まれません(最高裁昭和35年2月23日判決)。

② 選挙運動の総括主宰者(2号)

特定の公職の候補者となった者が候補者となったとき以後の当該地域における選挙運動を推進するについて、その地域の中心的存在としてこれを掌握指揮する立場にあった者(最高裁昭和61年2月24日決定)をいいます。

③ 出納責任者(3号)

その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(法180条1項参照)に加え、候補者又は出納責任者と意思を通じて候補者のため法定選挙運動費用の半分以上を支出した者も含まれます。

④ 選挙運動の地域主宰者(4号)

選挙区域を三つ以内に区分けしたうちの一つ又は二つの地域に関する選挙運動について、公職の候補者となった者又は総括主宰者となった者から、当該地域における選挙運動を主宰すべき者として定められた者をいいます。明示的な定めがない場合であっても、両者が意を通じて相互に地位や役割を了解の上でこれにのっとって行動していたといえる場合も含まれると考えられています(最高裁昭和61年2月24日決定参照)。

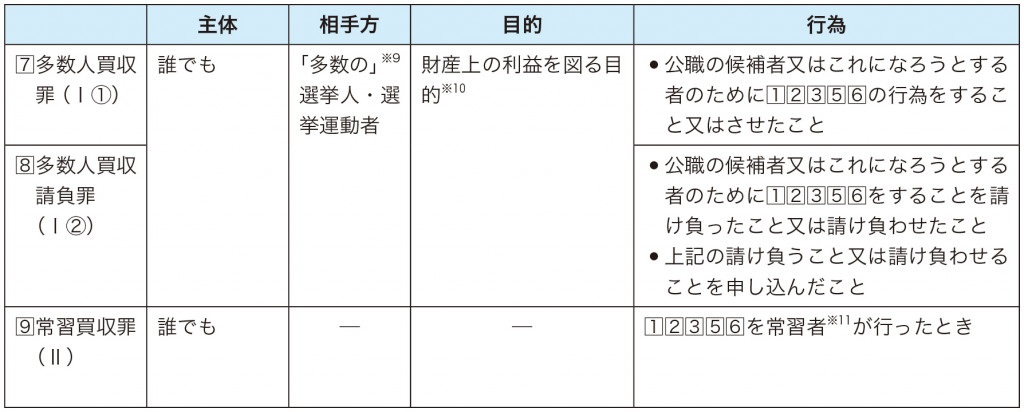

イ 法222条(多数人買収及び多数人利害誘導罪)

この条文では、いわゆる選挙ブローカーや常習的な買収者など、悪質性のより高いものについて規定しています。

※9 何人からという客観的な基準はなく、選挙の種類や選挙人の規模などの事情に鑑みて相当数といえる場合に「多数」と判断されることになります。

※10 要件としては「財産上の利益を図る目的」が必要ですが、行為が買収罪に関してなされるものである以上、隠れた要件として特定の候補者又は候補者となろうとする者のためであることを意図して行われる必要があります。

※11 常習者というためには、反復して買収罪を行う性格・習癖があることが必要です。したがって、これまで他の選挙でも買収行為を行ってきた事実があるかどうかや、反復継続して行う蓋然性が高いかなどの要素を考慮して判断されます。しかし、一つの選挙で複数人に対し買収行為をしても、そこから直ちに常習性があることにはなりません。

○身分による刑の加重

上記の罪について、もともと身分がない者についても5年以下の懲役又は禁錮と重くなっていますが、①公職の候補者、②選挙運動の総括主宰者、③出納責任者、④選挙運動の地域主宰者が犯した場合は、刑がさらに加重され、6年以下の懲役又は禁錮とされています。

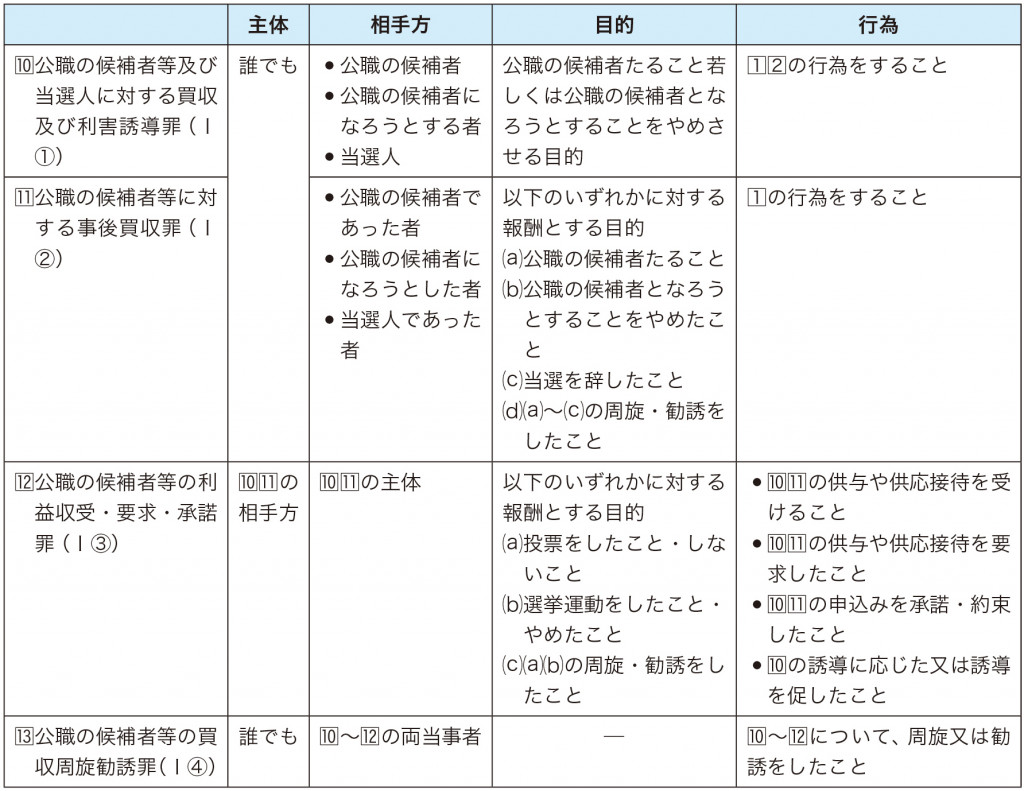

ウ 法223条(公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)

この条文は、候補者や立候補しようとする者、当選した者に対する買収等について規定しています。

○身分による刑の加重

上記の罪についても、一定の地位・身分(法221条と同じです)を有する者が犯した場合は、身分がない者の刑(4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に比べて刑が加重されています(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。法223条2項、3項)。

エ 法223条の2(新聞紙、雑誌の不法利用罪)

同条は、言論買収を防止する趣旨で法148条の2第1項と2項の新聞紙、雑誌の不法利用について罰則を設けています。

要件は以下のとおりであり、①公職の候補者、②選挙運動の総括主宰者、③出納責任者、④選挙運動の地域主宰者には刑の加重規定もあります。

○148条の2第1項(供与等をする側)

a 当選を得させる又は得させない目的をもって

b 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対して

c 以下の行為をすること

・金銭、物品その他の財産上の利益の供与・供与の申込み・約束をすること

・供応接待・その申込み・約束

d それにより選挙に関する報道及び評論を掲載させること

○148条の2第2項(供与を受ける側)

a 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者で

b 金銭、物品その他の財産上の利益の供与や供応接待を受けること、その要求をすること又は申込みを承諾すること

c 選挙に関する報道及び評論を掲載すること

(4)共通する留意点

買収罪においては、約束や申込み、要求など実際には利益を受けていない段階でも成立します。

供与や供応接待にあっては、これを受ける相手方において、当選を得又は得させないことを目的としての供与・供応接待であることの認識が必要です。相手方において認識がない場合は、供与・供応接待を持ちかけた側に申込罪が成立するにとどまります。

また、実際に買収によって当選を得又は得させないことや、投票をしたこと、しなかったこと、候補者となることをやめさせたことなど、所期の目的が達せられたかどうかにかかわらず成立します。

さらに、いったん財産上の利益等の供与を受けた後、思い直して返還したとしても、情状の面で考慮されることは格別、買収罪が成立しなかったということにはなりません。このことは、約束や承諾、要求の撤回も同様であり、「なかったこと」にはできません。

2 連座制

(1)買収と連座制

当選人自身が買収等を犯して有罪となった場合、自身の犯罪行為の結果として当選無効となります(法251条)。

しかし、法は買収等選挙犯罪の禁圧のため、当選人の選挙運動に重要な役割を担ったり関係ある者が買収等を行い一定の刑を受けることが確定した場合に、当選人の当選が無効になる上、5年間の立候補制限(当該選挙区域における同一の選挙について)という、いわゆる連座制を設けています。

(2)連座制の対象となる人的範囲

連座制の対象者は法定されています。

○総括主宰者、出納責任者、地域主宰者(法251条の2第1項1号~3号)

総括主宰者、出納責任者、地域主宰者が、買収罪(法221条~223条の2)の罪で有罪となった場合、当該公職の候補者又は候補者となろうとする者(以下「当該公職の候補者等」といいます)に連座制が適用されます。

○当該公職の候補者等の親族・秘書(法251条の2第1項4号、5号、同条2項)

当該公職の候補者等の父母、配偶者、子、兄弟姉妹又は秘書であり、かつ総括主宰者や地域主宰者と意思を通じて選挙運動をした者が買収罪(法221条~223条の2)の罪で禁錮又は懲役刑となった場合、当該公職の候補者等は連座制により当選無効・公民権の停止となります。

なお、「秘書」は、「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」(法251条の2第1項5号)をいうとされますが、これに当たらない場合でも、「秘書」の肩書きや類似するような肩書を使っている者で、当該公職の候補者等が使用を認めているような場合には秘書であると推定されることになっています(法251条の2第2項)。

○組織的選挙運動管理者等(法251条の3第1項)

上記総括主宰者、出納責任者、地域主宰者に当たらない場合であっても、当該公職の候補者の組織的選挙運動管理者等が買収罪(法221条~223条の2)の罪で禁錮又は懲役刑となった場合にも、当該公職の候補者等に連座制が適用されます。

組織的選挙運動管理者等は、

a 当該公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動で(※)

b 以下のいずれかを行う

(ⅰ)当該選挙運動の計画立案・調整

(ⅱ)当該選挙運動に従事する者の指揮監督

(ⅲ)その他当該選挙運動の管理

の要件を満たした者を指します。

(※) 「意思を通じて」とは、候補者と選挙運動を行う総括者との間で、「組織」により選挙運動を行うことを互いに明示ないし黙示に認識し承諾していることが必要であり、「組織」とは特定の公職の候補者等の当選を得させる目的のもと、その選挙運動について一定の指揮命令系統と相互の役割分担がなされたものを指します。このような要件を満たす選挙運動が組織的選挙運動であり、そこにおいてbの役割を担った者が主体となります。必ずしも指導的立場にある必要はなく、電話作戦の担当者や街頭演説のスケジュール管理者など一担当者にすぎない場合であっても該当する可能性があるので注意が必要です。

(3)適用除外

連座制は適用されると大変に厳しい制裁となるため、公職の候補者又は候補者となろうとする者としては、買収等の選挙犯罪に手を染めないようしっかりと管理を行っていく必要があります。

しかし、ライバル陣営等による挑発やおとり行為などの場合や、組織的選挙運動管理者等に対し買収行為等を防止する相当の注意を怠らなかった場合には、連座制の適用が除外されます(法251条の2第4項、法251条の3第2項)。

とはいえ、相当の注意といっても単に買収等をしないように説明していたとか、買収防止の張り紙をしたとか、チラシを配った程度では足りません。裁判例では「候補者等が選挙浄化のための努力を尽くし、その責任を果したといいうる場合」、「管理者が買収等をしようとしても容易にこれをなすことができないだけの選挙組織上の仕組を作り、維持することがその内容になるもの」と具体的な防止策を立てた対応を求めており、大変厳しい要件を設定しています(仙台高裁平成7年10月9日判決参照)。