2020.06.10 話し方・ファシリテーション

第5回 「3人1組の対話」を生かす、課題共有型円卓会議(上)

3 課題共有型円卓会議の進行

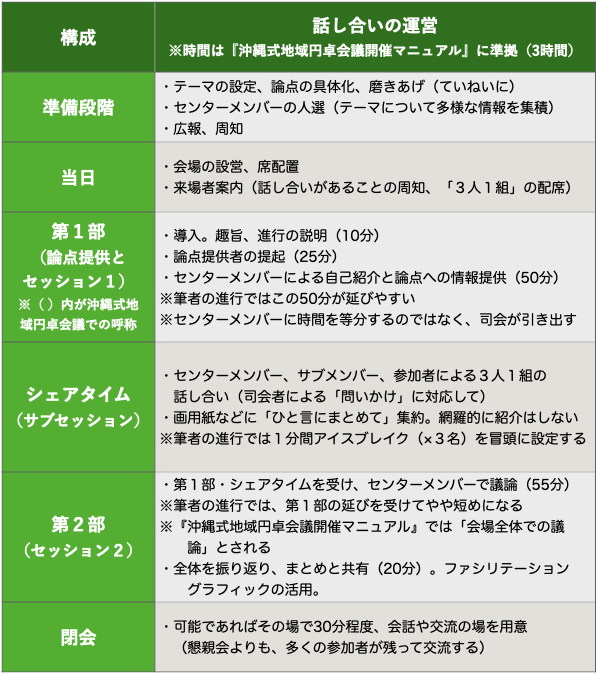

では、実際の進行について解説していこう。この後の記述は、沖縄式地域円卓会議からの取材に、この形式の話し合いをめぐる筆者の経験を加味して説明するもので、文責のいっさいは筆者にある。より沖縄式地域円卓会議の形式に沿った解説は、注(4)の参考文献を参照されたい。

表1 課題共有型円卓会議の進行

(1)第1部(沖縄式地域円卓会議ではセッション1)

まず、論点提供者の提起から始める。15分から20分程度。場のテーマであり参集者の関心そのものであるが、この提起が論点提供者の「困りごと」として語られ、いわばその悩みを受けて、他のセンターメンバーが、自分の立場から、自分が持つ情報、事実、知見を示していく。

ここで、論点をめぐる情報が、多角的に、多面的に積み重ねられていくことで、論点提供者だけでなく、センターメンバーも「自分の立場」だけでは見えなかった視角が形成されていく。課題が立体化されて見えてくるといえばいいだろうか。もちろん、それはセンターテーブル以外の参加者にとってもそうである。十分に知らなかった誰かの「困りごと」が、多様な、それを考察するための有益な情報を伴って、その場の共有課題として現れてくる。

司会の役目は、そうすると、「共有されるべき有益な情報」をその場にできるだけ多く引き出していくことになる。そのため、ファシリテーターというよりも「司会」となる。ときにはセンターメンバーの発言を遮っても、「場に有益な情報が引き出されて共有される」ことが優先される。第1部の進行で重要なことは、センターメンバーの結論や主張ではなく、論点提供者が提供した論点をめぐる情報を積み重ねることである。知見や経験、判断が含まれるとしても、事実やデータ、優れた「情報」を引き出していくことが前提で、それができるかどうかが第1部、また課題共有型円卓会議全体の核心であるといってよいだろう。

ファシリテーショングラフィッカーの存在も重要である。論点提供者、またセンターメンバーからライブで引き出される多くの情報を、書き留めて可視化することが必要になる。注意したいのは、課題共有型円卓会議では、ファシリテーショングラフィックは発言の記録や議事録的な「情報を書き留める」ことが重要だということだ。話し合いの場を柔らかく描き出す似顔絵や、その場の結論をキーワードとイラストでほわんと共有するというよりも、風に溶けて消えてしまう発話された情報を記録していく役割を担う、極めて重要な存在である。

開始から70分から80分かけて、第1部(セッション1)が終了する。

時間的に可能であれば、ごくわずかな時間となるだろうが、ここで、前半のポイントをファシリテーショングラフィックを示しながら確認するとよいだろう。

(2)シェアタイム(サブセッション)

第1部で積み重ねられた「困りごと」とそれをめぐる多面的・多角的な情報を踏まえ、参加者が3人1組で話し合うのがシェアタイム(サブセッション)である。この時間は、課題共有型円卓会議の象徴ともいえる。もちろん、それぞれの機会で差はあるのだが、通常のフォーラムやシンポジウム、講演会とは比較にならない盛り上がり、熱気が生まれる。そのため、場面が許せば、筆者は積極的にこの「情報が積み上がった段階で、3人1組で話し合う」中入りを、円卓会議に限らず多様な場面で開催している。

司会者は、第1部の終了時、参加者に3人1組で話し合うことを依頼する。単に時間を丸投げするのではなく、話し合いが実りあるものになるよう、問いかける形をとる。大きく分けると2パターンあり、第1部で印象に残った、あるいは重要だと思ったところはどこかというパターンの問いかけと、「困りごと」についてどうしたらよいかというパターンであり、参加者の構成や理解の感触によって使い分け問いかけをつくる。

話し合いのしやすさのために、1人1分間自己紹介などのアイスブレイクを入れてもよいだろう。筆者が実践するときには必ずそうする。

人数の都合で一部のグループが4人になることはありえるが、経験としては3人1組が「いいサイズ」であるように感じられる。知立市議会の場合は市民3人+議員1人の4人で構成したが、その分、話し合いの時間をわずかだが長くとった。この時間は3人1組で15分、まとめる時間を入れて20分程度をみる。

まとめは、画用紙などに、「話し合いのポイントをひと言でまとめて」書いてもらい、それを集めることが多い。ワークショップなどのように1グループごとに報告するには時間が足りないし、同様の意見が重ねて披歴されると間延びする。課題共有型円卓会議という手法の最大の特徴と目的は、センターテーブルの提起と知見の共有であって、参加者一人ひとりの理解や認識を確認することではない。

ただ、第2部にとって重要な指摘や、参加者の中にステークホルダーともいえる存在があり、想定外のすばらしい効果を与えることもある。「プチミラクル」と呼んでいるが、その芽を摘まないためにも、画用紙にまとめて集約し、第2部の開会前に確認しておくことが有益だろう。