2020.06.04 コンプライアンス

第21回 自宅等でできる政治活動【コロナ禍によるステイホーム期間での注意点】

4 選挙運動とインターネット等

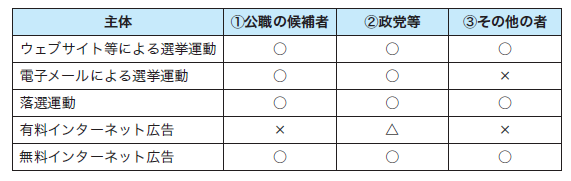

政治活動と異なり、インターネット等を利用した選挙運動については、法は主体と内容を限定して許容しています。何ができるか、できないか、以下それぞれについて概観しましょう(詳細な規制内容については本連載第17回記事をご参照ください)。

(1)主体

公選法は、3種類の主体を予定しています。

ア 公職の候補者(公選法142条の4第1項5号〜7号)

当該選挙における候補者本人であり、選挙ごとに決定されます。

イ 政党等(公選法142条の4第1項5号、6号)

国政選挙における名簿届出政党等と知事・市の首長選挙と都道府県及び政令市の議会議員選挙における確認団体がこれに当たります。それ以外の選挙では確認団体制度が認められていないため、町村長選挙・市町村議会議員選挙では、政党や政治団体は次の「ウ その他の者」に含まれることになります。

ウ その他の者

上記ア及びイ以外の者です。なお、公務員など選挙運動が禁止されている者は含まれません。

(2)許容される内容

概要、表のとおりとなります。以下でそれぞれについて補足します。

ア ウェブサイト等を利用した選挙運動用文書図画の頒布(公選法142条の3)

ホームページやSNS、配信動画等は、それ自体が「選挙運動のための文書図画」となります。また、SNSなどでのメッセンジャー機能は、「電子メール」に当たらないため、メッセンジャー機能を利用した選挙運動をすることもできます。

さらに、動画配信も可能であるため、街頭演説の中継や、録画したものの配信を行うこともできます。

《注意点》

・ 表示義務……ウェブサイト等による選挙運動をする場合、インターネット等を利用する方法により「その者に連絡をする際に必要となる情報」(※)を画面に表示させる義務があります(公選法142条の3第3項)。

※ メールアドレスのほか、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名など、その者に直接連絡がとれるもの。ハンドルネーム等をクリックすることでリンク先に表示させる方法も可能です。

・ ホームページなどの画面やデータを印刷した場合、印刷物それ自体が文書図画ですので、これを他人に配布したり掲示することは、一般の選挙運動用文書図画の頒布・掲示行為として規制の対象となります(公選法142条、143条)。

・ ホームページやツイッター、インスタグラムなどの投稿は投票日当日も削除する必要は

ありません(公選法142条の3第2項)。しかし、投票日当日に更新したり変更することは、選挙運動期間の制限(公選法129条)からできません。

イ 電子メールによる選挙運動(公選法142条の4)

特定の電子メールアドレス宛てに、投票依頼等の選挙運動用電子メールを送ることができます。

また、メールには文章のみならず画像の添付やリンクの張り付けなどもすることができます。

《注意点》

・ 主体が限定されています。特に町村長選挙・市町村議会議員選挙では、確認団体制度が認められていないため、電子メールによる選挙運動ができるのは、候補者本人のみです。

・ 選挙運動用メール作成・送信に当たり、他人に依頼して指示した文章をそのまま文字起こしさせたり機械的な送信事務に従事させるにとどまらず、メールの内容を作成・編集させたり送信の方法等を任せたりすると、その他人が発信主体とされるおそれがあります。

・ 宛先制限(公選法142条の4第2項、第6項)……選挙運動用電子メールは、対象者及び送付先の電子メールアドレスにつき要件を設けています。また、ポイントとして、電子メールアドレスは「自ら通知」されることも必要です。この点で、名簿業者からの購入や受信者に目的を告げずに電子メールアドレスを収集したような場合は、「自ら通知」の要件を満たさない可能性があります。

・ 表示義務(公選法142条の4第7項)……選挙運動用電子メールには、そのメールごとに当該メールが選挙運動用電子メールであることや、送信者の氏名又は名称その他法定の事項を記載しなければなりません。

・ 記録保管義務(公選法142条の4第5項)……選挙運動用電子メール送信者は、受信者が電子メールアドレスを自ら通知したこと、送信の求めや同意があったこと等、法の定める事項について記録を保管しなければなりません。

送信の求めや同意については、主観的な点もあるため、なるべく書面やチェック欄を設けるなど、客観的に立証しやすい資料を保管するべきです。

また、送信同意の確認を選挙運動期間前に行う際は、事前運動の禁止(公選法129条)に抵触しないよう気をつけましょう。

ウ 落選運動(公選法142条の5)

落選運動とは、ある特定の候補者に当選を得させないことのみを目的とする活動をいいます。ある候補者に当選を得させないことで自ら又は支援する候補者を当選させようとする活動は、自ら又は支援する候補者のための選挙運動であって、ここでいう落選運動ではありません。

運動の内容としては、ウェブサイト等及び電子メールを使用した文書図画の配布を行うことができます。

《注意点》

・ 表示義務……落選運動をする場合、ウェブサイト等には掲載した者の電子メールアドレス等を、電子メールを送る場合には発信者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を表示しなければなりません。

・ ある候補者の落選とともに他の特定の候補者が当選するよう活動した場合は、上記のとおり落選運動ではなく特定の候補者の選挙運動となります。したがって、電子メールによる選挙運動の主体制限(公選法142条の4第1項)に抵触しないよう注意が必要です。

エ 有料インターネット広告(公選法142条の6)

有料インターネット広告は原則として禁止されたままです。ただし、地方選挙においては、町村長選挙・市町村議会議員選挙における確認団体につき、自己の選挙運動用ウェブサイト等へ直接リンクを張った有料バナー広告に限り認められました(公選法142条の6第4項)。

《注意点》

・ バナー広告上には、確認団体である政党等の代表・支部長等として候補者の氏名や写真なども掲載できると考えられていますが、殊更に候補者の氏名や写真が大きいなど、バナー広告それ自体が「公職の候補者や確認団体の選挙運動のための文書図画」といえる場合には、原則に返り違反となる場合があります。

オ 無料インターネット広告(規定なし)

有料インターネット広告と異なり、無料のインターネット広告について公選法は規定していませんので、自由に行うことができます。

《注意点》

・ 本来、有料サービスであるインターネット広告を第三者に無料で掲載してもらったような場合は、本来の料金分につき寄附を受けたことになりますので、収支報告書に記載しなければなりません。

・ 広告掲載をした第三者が自らの選挙区又は選挙区域(以下、まとめて「選挙区域」といいます)内の公職の候補者等である場合には、公選法199条の2の寄附の禁止、企業や労働組合その他の団体の場合には政治資金規正法21条1項の寄附の禁止との関係に注意が必要です。

5 選挙運動中の演説会場内での映写(公選法143条1項4号の2)

平成25年のインターネット等を利用した選挙運動の解禁に伴って、屋内の演説会場内において、演説会開催中の映写等が認められました。これにより、演説会場にいなくとも、録画等で候補者の応援動画を流すことができます。