2020.03.25 議員提案条例

第6回 議員提案条例と議会改革 ─ネクストステージを目指す議員提案条例と議会改革─

3 議会の人材力と組織力の向上

「チーム議会」として、よい政策、よい議員提案条例を立案するためには、立案に関わる議員や議会事務局全体の人材、組織の育成が大切である。ここでは、それぞれについて考えてみることにしたい。

(1)若者世代にアピールする議員の人材リクルートと大学等との連携

議員提案条例をはじめとする議会の政策立案機能を高める前提として、議員に、より資質の高い人材を多く確保することが必要である。すなわち議員のリクルートの問題である。

これについては、残念ながら現状は全国的に厳しい状況にあるといわざるをえない。

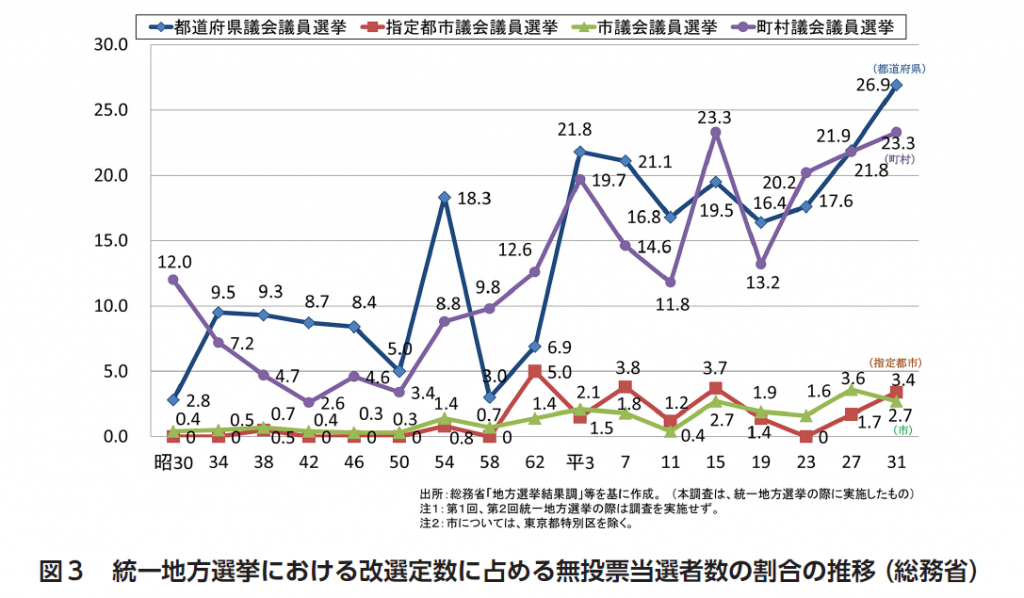

総務省が2019年に設置した「地方議会・議員のあり方研究会」によると、2019年春の統一地方選挙において、改選定数に占める無投票当選者の割合が、都道府県議会では約27%、町村議会では約23%で、ともに過去最高となっている。無投票当選者の割合は、経年変化を見ても、政令市、市町村の議会とも微増傾向で、全体として地方議員の「なり手不足」の傾向にある。特に人口規模の小さい町村では、議員定数自体が多くないこともあり、深刻な状況にある。また、議員の年齢層も高くなる傾向にあり、60歳以上の議員の割合が、都道府県議会で約4割、市議会で約5割、町村議会では約8割という状況である(7)。これらの要因について、同研究会では、議員になった際の議会出席に伴う時間的余裕のある住民が限られることなどの「時間的要因」、議員となった場合の生計の維持や議員活動を支える資金的基盤が十分でないことなどの「経済的理由」などのいくつかの要因について検討されているようであるが、筆者は、これらの要因に加え、若年層の地方自治への関心の低下が大きな要因と考える。

議員の人材確保については、議会がモニターに選任された住民から意見を聴く「議会モニター」(北海道芽室町、栗山町など)、議会が特定の課題についてサポーターとして選任された住民と話合いを重ねながら政策を練り上げる「議会政策サポーター」(長野県飯綱町)など、議会の政策形成に住民が参加する取組みがいくつかの地方議会で行われているが、これらの住民の参画による地域政治への関心の喚起とともに、大学生、中高校生を含めた若い世代のシティズンシップ教育が重要であろう。

特に大学は、地域の政治行政、経済について専門的な教育研究を行っているところが数多くある。また、大学と連携協定を締結している地方議会も増えてきている。大学は専門教育研究機関として、地方政治や行政を志す若者の教育、地方自治体への政策面、法律面の技術的な支援などの機能を有しており、中長期的には、地方議員の人材確保に大学が貢献できる可能性は大いにあると考える。また、具体の課題解決にも、専門的知見の活用制度(地方自治法(以下「自治法」という)100条の2)や議会によっては議会基本条例により議会の附属機関等(8)を設けることを規定しているところもあり、このような制度を活用して大学や研究機関の知見を活用することが可能である。今後、多くの議会が大学と広く連携を図っていくことを期待したい。

(2)チーム議会の組織力向上

地域住民の福祉の向上のために執行部とよい意味での緊張関係を維持させながら、議会の機能を「チーム議会」として高めるためには、個々の議員の資質向上と議会全体の組織力の向上が重要となる。

個々の議員の資質向上については、最近では、地方議員が社会人入学制度を活用して大学院に入学したり、地方自治に関する学会や研究会の会員となる例も散見され、高度な知識・スキルを身につける環境は相当程度整備されてきている。実践によるスキルアップの機会としては、端的には議会審議の場での議員提案条例の提案ということになるが、その前に、議員間討議の場での条例議案に関する政策法務的な議論、委員会での所管事務調査、執行部の担当部局や議会事務局を交えたディスカッションなども有効な機会といえる。このような取組みを通じて個々の議員は、「ニッチ」としての専門性を高めていくことが期待できる。

当面の課題となるのは、議会全体の組織能力の向上である。これまで議会は、合議体という性格上、組織能力ということについてあまり議論されてこなかった。しかし、これだけ複雑な社会になってくると、地域や住民のニーズも多様化しており、もはや個々の議員だけでは限界がある。先に紹介した「議会評価システム」も、このような問題意識から検討が始められている。

議会独自に政策立案していくためには、政治的な主張とは別に、それぞれが「ニッチ」としての専門分野を持ち寄り、「チーム議会」となって政策を議論できるようにすることが重要である。そのためには、議会基本条例に掲げるビジョンのもとに、正副議長、各委員長、議会運営委員会のメンバーなどがリーダーシップを発揮し、取組みが行われることが大切である。「議会評価システム」では、この「チーム議会」としての取組みが議員相互に意識が共有された状態で体系的に改革・改善が行われて住民本位の政策が立案されている状態、すなわち政策サイクルがうまく回ることを目指しているといえる。