2020.03.25 議員提案条例

第6回 議員提案条例と議会改革 ─ネクストステージを目指す議員提案条例と議会改革─

2 議会における政策形成の観点からの議会改革(議会も評価される時代へ)

(1)検討が進む議会評価システムの試み

これまでのことから、議員提案条例は最も典型的な意味で、議会における政策立案のカタチであり、政策立案の推進のために重要な要素が議会改革であることが分かる。では、議会の政策立案(議員提案条例の立案)を促進するための議会改革をどのように進めるべきか。

議会改革については、議会基本条例が数多くの議会(4)で制定されるなど、全国津々浦々まで浸透し、議会改革を進めること自体については、ほぼ異論のないところである。しかし、議会改革の内容は様々であり、玉石混交の様相を呈している。その中で、真に地域や住民のためになる政策を議会として進める議会改革を広めていくことが求められる。すなわち、よりよい取組みを普及させる観点から、それぞれの議会の取組みを一定の視点で評価し、優れた取組みをデファクト・スタンダード(事実上の標準)として地方議会全体で導入していくことが重要となる。

このような試みの一つとして、公益財団法人日本生産性本部では、早稲田大学マニフェスト研究所の協力のもと、顧客満足の向上を目的とした民間企業のマネジメントを評価する仕組みである「日本経営品質賞」(5)の考え方を地方議会に応用し、議会改革の質の向上につなげようとする「議会評価システム」(6)の構築を目指した検討が行われている。

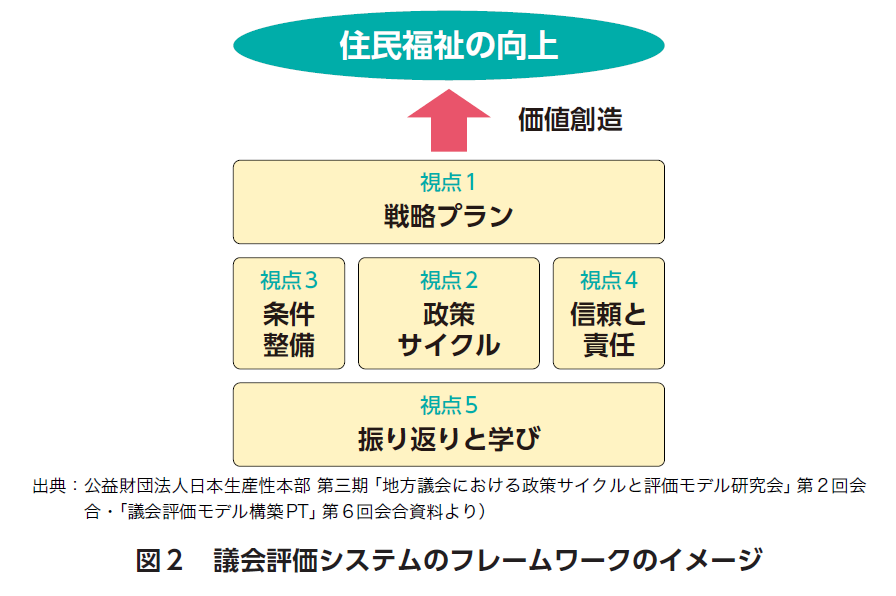

この「議会評価システム」は、自治体の究極的な目的である地域の「住民福祉の向上」を目指し、住民の意向による住民自治の考え方のもとに、政策形成のサイクルが議会運営の中で、どの程度行われるかを、議員個人ではなく議会の仕組みとしてより定着しているか否かを見極める「成熟度」という尺度で評価する。個々の内容の可否を評価するのではなく、取組みがシステムとして定着して行われているかどうかを評価するのである。

具体的には、議会としての理想の姿が議員間で共有され、それに向けた戦略づくりが行われ、実行されているかを評価する「戦略プラン」、住民本位の価値創造をする議会活動の仕組みと、住民意見を反映させる政策形成が行われているかを評価する「政策サイクル」などの五つの視点ごとの評価項目で評価する。

成熟度が低いと、前例だけにとらわれ、住民目線の議会の課題に気づかず、改善が行われていない状態となる。また、成熟度が高い議会では、住民目線からの様々な議会の課題が議員間で共有され、相互に議論され、継続的に改善が行われる仕組みづくりが定着し、議会の政策立案にも成果として現れている状態となる。当然、成熟度の高い議会では、チーム議会としての議員提案条例も永続的に立案されることが期待できる。

(2)評価の視点を導入し「チーム議会」による政策形成力の向上を

議会は、自治体の機関の中で「先例」という慣習法が効力を有するところであり、他の自治体議会のベンチマーキングなどはこれまであまり行われてこなかった。「議会評価システム」のような評価の仕組みを議会に入れることで様々な改革が進むと思われる。

これまで、議会の政策形成は、議員個人の能力や経験によるところが大きかったが、議会評価システムでは、「チーム議会」という考え方が示されている。これは、筆者がこの連載でも取り上げている、個々の議員が「ニッチ」として専門分野を持つことにより、議会全体としては首長の執行機関に対抗できる政策的な知見を蓄積することに通じる。いわゆる「機関競争主義」的な考え方である。

特に議員提案条例は、具体の政策を法規範として具体的なカタチにすることが求められ、条文数が多い条例づくりには、執行部や関係機関との調整、膨大な資料づくりなど、議会事務局も含めたマネジメントの仕組みが不可欠である。その意味で組織的な政策形成を行うためにも「チーム議会」としての取組みが重要である。