2020.03.25 議員提案条例

第6回 議員提案条例と議会改革 ─ネクストステージを目指す議員提案条例と議会改革─

関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

1 住民自治を支える議会改革・議会発の政策立案

2011年3月11日に発生した東日本大震災から9年が経過した。この間も、我が国は、地震、大規模台風、大規模火災、火山噴火などの大きな災害にしばしば見舞われてきた。今回の新型コロナウイルス感染症も、一種の災害ととらえることができる。これら災害が発生するたびに「自助・共助・公助」という考え方が叫ばれる。つまり、災害時には、まずは自分でできることは自分で行って身を守り、個人でできないことは近隣地域が協力して助け合い、それでもできないことは行政が支援するという考え方である。この考え方は、地方自治の根本原理の一つである「補完性の原理」そのものである。

「補完性の原理」の根本にある考え方は、地域のことは地域住民が決めるという「地方自治の原理」に基づくものである。「地方自治の原理」は日本国憲法92条(1)では「地方自治の本旨」として規定されている。憲法に定める「地方自治の本旨」とは、周知のとおり、地方公共団体が中央政府とは独立した主体として地域の事務を行う「団体自治」と、地域住民が地域のことを住民の意思に基づき住民自身の責任において決定・実行する「住民自治」の意味を示すとされる(2)。住民の意思はどのように表現されるかというと、選挙で選ばれた代表により具現化される。我が国の地方自治制度では、選挙により選出される住民代表は、首長と議会を構成する議員の二者がある「二元代表制」であるが、議会は複数の議員により構成されることから、多様な住民の意思を反映させる存在ということができる。その意味で、議会は「住民自治」を象徴し、体現する機関ということができる。

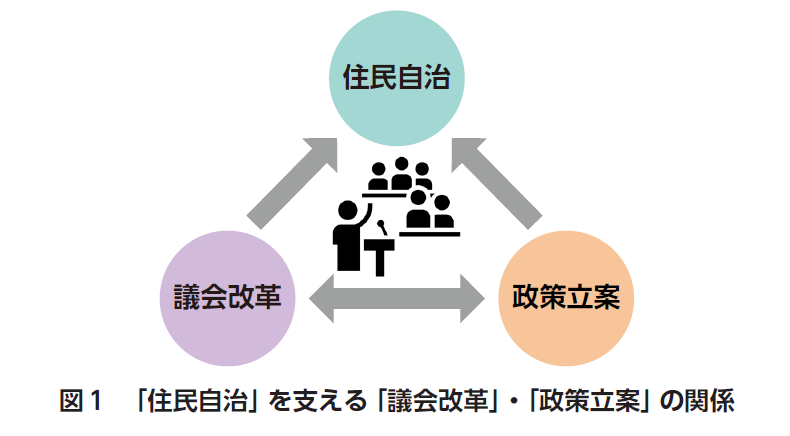

議会が住民自治を有効に具体化させるためには、多様な住民意思を反映させることが大切である。そのためには二つのエンジンともいうべきものが重要である。

第1のエンジンは、様々な住民の意向を議会が積極的に収集し、それをもとに活発な議論が行われ、自治体の運営や政策に反映させる仕組みの構築に向けたPDCAサイクルが常に回っていること、すなわち「議会改革」のエンジンである。

もう一方のエンジンは、住民意思に基づき執行されるべき首長の政策が十分でない場合や首長の政策をより推進させるために、議会自らが政策を立案し、住民に示す「政策立案」のエンジンである。議会による政策立案の典型が「議会提案条例」ということができる。

「議会改革」と「議員提案条例」の関係については、前回(3)。でも取り上げたが、両者は正の相関が見られ、議会改革が進むと議員提案条例が多く提案され、また、議員提案条例の検討過程で様々な議会改革が進む傾向が認められる。

その意味で、「議会改革」と議員提案条例を典型とする「政策立案」は、「住民自治」を支える関係にあり、「議会改革」と「政策立案」のエンジンが強力であればあるほど「住民自治」が強く体現されているということを示している。これら三者が、まさに強固な鉄のトライアングル(三角形)を形成することが、地方自治の充実につながる。