2020.02.25 人口減少

第4回 人口減少時代の公共政策と議会・議員

大和大学政治経済学部教授 田中富雄

50年で東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城の人口が消える、急激な人口減少で増加する負荷

2015年の日本の総人口は、同年の国勢調査によれば1億2,709万人であった。国立社会保障・人口問題研究所が2017年に公表した人口推計の出生中位推計の結果に基づけば、この総人口は、以後、長期の人口減少過程に入る。2040年の1億1,092万人を経て、2053年には1億人を割って9,924万人となり、2065年には8,808万人になるものと推計される(国立社会保障・人口問題研究所ホームページ)。この約4,000万人の減少人口は、東京、埼玉、神奈川、千葉、茨城という1都4県の現在人口にほぼ匹敵する。

人口減少時代の到来というのは、明治以降の日本にとって、第2次世界大戦の時期を除き初めてのことである。大きな変革期といえる。変革期は平常時に比べ負荷がかかる。変革期には、平常時に行うこと、そして変革のために行うことを同時に行うことが求められるからである。そのため個人にとっても自治体にとっても、従来以上に大きな調整力が必要とされる。

人口減少は自治体の既定事項、総合計画と総合戦略

自治体は人口減少によって、政策をダウンサイジングしなければならないという課題を抱えることとなる。この人口減少そしてダウンサイジングは既定事項であり、避けることはできない。このような中で、2014年に国(事務局:内閣府地方創生推進事務局と内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局)により、まち・ひと・しごと創生「総合戦略」への取組みが始まった。

内閣官房・内閣府総合サイト(ホームページ)によれば、まち・ひと・しごと創生は、人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指している。人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保し、「活力ある日本社会」を維持するため、「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」、「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」という四つの基本目標と「多様な人材の活躍を推進する」、「新しい時代の流れを力にする」という二つの横断的な目標に向けた政策を進める。

その内容は、自治体にとっては従来から存在している総合計画に内包されるべき事柄である。総合戦略がスタートした当初は、既存の総合計画の目標年次とのズレから総合戦略を総合計画とは別の計画として策定することも考えられたが、今日では総合計画の一部を総合戦略とすることが妥当であろう(図1)。

なお、今年から第2期総合戦略がスタートする。

図1 総合計画と総合戦略と関係人口における政策の関係

定住人口・交流人口・関係人口

人口に関しては、従来から定住人口・交流人口という用語が用いられてきた。定住人口は、その地域に住んでいる人、居住者・居住人の数である。交流人口は、その地域を訪れる人で、通勤・通学、買物、観光、スポーツ、アミューズメントなど、特に内容を問わないのが一般的である。

従来からの定住人口・交流人口増加策では、自治体の単独事業のほかに、例えば総務省の「地域おこし協力隊」のように、国の制度を活用した取組みも見られる。また、地域と大学との「域学連携」のような取組みも見られる。そして、先進的自治体の定住人口・交流人口の増加策は、相乗的に効果を上げている。

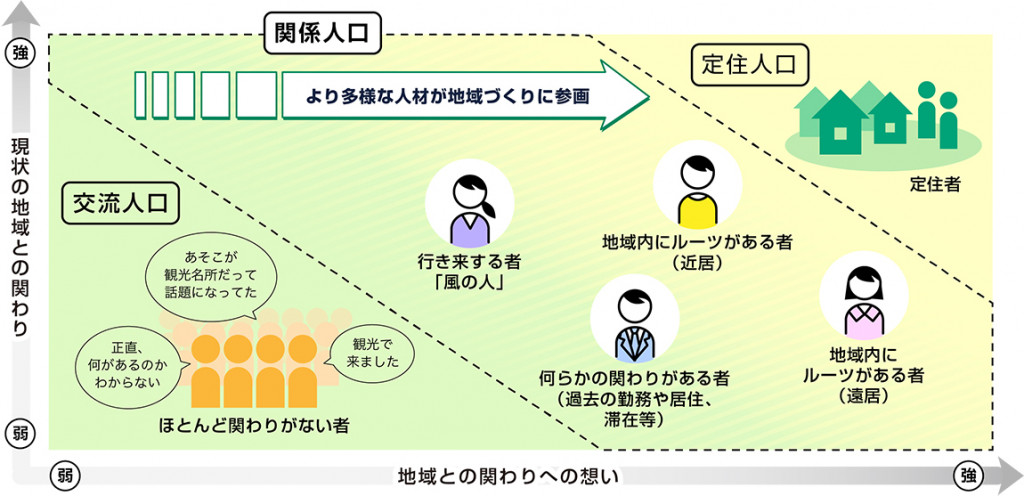

加えて、近年では関係人口という用語を用いた取組みも見られる。総務省のホームページによれば、関係人口とは、定住人口でもなく交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指す。行き来する者(風の人)、何らかの関わりがある者、地域内にルーツがある者(近居)、地域内にルーツがある者(遠居)などである(図2)。

この関係人口の取組み(政策)は、総合戦略の中の政策であるといえよう(図1)。

出所:総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html)(2020年2月13日確認)

図2 関係人口とは?

高度成長期における先駆自治体の取組み

さて、日本の自治体は、地域間の人口移動や人口増加などの現象が見られた高度成長期という大きな変革期を経験している。人口の減少、社会全体のダウンサイジングを前提としたこれからの公共政策は、拡大を前提とした高度成長期の公共政策とは異なるかもしれない。しかし、変革期という点では、人口減少時代のこれからの公共政策を考える上で、高度成長期の公共政策の取組みが参考になるように思える。

高度成長期においては、どのような公共政策が新たに誕生し運用されたのか。そこには、先駆自治体による政策開発の取組みが見られた。例えば、土山希美枝氏によれば、先駆自治体の一つである川崎市においては、急激な人口増加に対応した都市インフラの未充足など都市問題を解決するための宅地開発指導要綱が創造されている。また、公害対策を行う中で、環境政策への取組みも進められた。公害対策・環境政策については、他都市との連携が進められた。さらに、政策形成過程の変化も見られた。市民参加の質の向上である。換言すれば、川崎市の取組みは、現実の課題を踏まえ英知を結集した政策開発、他の自治体との連携、市民参加の質の向上を伴う政策形成過程の変化が見られたのである。このような取組みは、人口の減少、ダウンサイジングを前提としたこれからの公共政策にも役立つであろう。

公共政策と政府政策

松下圭一氏によれば、公共政策は自治体政府による基本法手続(議会や長等の決定など)を経て、その権限・財源とともに制度として定型化するとき政府政策となる。したがって、政府政策は、公共課題の政府解決を目指すものである。個人で解決できない問題領域、政策資源の集中効果の上がる問題領域、市民合意のできる問題領域を重ね合わせて模索されるものである。ここで留意すべきは、公共政策の課題すべてが政府政策の課題となるわけではないということである。

なぜなら、政府政策は有限の資源で無限の需要という制約条件の中での政策であることから、シビルミニマムを目指すものとなる。無限の市民ニーズを取捨選択し、有限の資源を配分するには、シビルミニマムとならざるをえないのである。このシビルミニマムの内容は、その地域が持つ公共政策主体としての市民、団体、企業などのアクターの存在の有無やその大小、そして質により変化するものである。そこでは、公共政策主体の変化を含め、常に地域社会の変化を予測し調整することが、シビルミニマムの確保という視角から自治体に求められる。

そのため、シビルミニマムは、自治体の基本法としての自治基本条例に根拠を持ち、議会により議決された総合計画(基本構想・基本計画)の中に明定されるべきものとなる。そこでは、より効果的に政策を行うため、リーディングプロジェクト型、ないしはネットワーク型の横断型政策が求められる。

求められる市民の痛みを和らげる政府政策

高度成長期であれば、政策の実現に不可欠な予測と調整が多少不十分であったとしても、財政規模の増大による政策の拡大基調の中で、個別政策による問題解決が図られていたといえよう。しかしながら、財政規模が縮小し政策資源が減少している今、そしてこれからは、高度成長期に増して、いっそう長期的かつ総合的な見地からの予測と調整に基づく政策展開が求められる。

誤解のないよう付け加えれば、総合とは差をつけるということである。差をつけない総花とは異なる。総合計画とは本来、政策間に差をつける計画である。従来の政策が逆転することもある。市民には、何らかの痛みを伴うことになる。そのとき、自治体の機関である議会にも首長にも、市民の痛みを和らげる政策を開発することが求められる。そのために、「議論の広場」の形成という枠組み政策が求められる。

議員の政策形成に果たす役割

シビルミニマムとしての総合計画の見直し・精査という作業が、市民の政府として機能するためには、議会・議員には総合計画づくりについての習熟が求められる。総合計画には、様々な政策が盛り込まれ、その政策を実施する政策手法は多様である。規制的手法もあれば誘導的手法もある。支援的手法もあれば調整的手法もある。

議会・議員は、これらの様々な政策手法に習熟しなければ、ダウンサイジングをはじめ複雑かつ多様化する地域の課題を解決することはできない。また、政策は一つの政策だけでなく複数の政策により、パッケージで取り組むことが効果的である。そうすることで反作用を抑制することもできる。

議会・議員には、政策開発を行うこと、様々な政策主体と連携交流することが求められる。そして、市民との顔の見える関係の中で、市民参加の質の向上を伴う、より望ましい政策形成過程の再編に向けた取組みを進めることが期待される。従来から行われている特別委員会の設置による特定案件の審議のほかにも、近年は議会基本条例をもとに実施されている議会報告会や意見交換会が多く開催されている。また、犬山市議会のようにオープンドアポリシー(議会の市政相談)や市民フリースピーチ制度を導入する議会も見られる。

議会・議員に求められる新たな価値の発見と価値軸

人口減少時代という転換期にあっては、議会・議員には、自らの役割を再認識することが求められる。その再認識は、それまで議会・議員が内包していた価値を顕在化させるものであると同時に、それまでとは異なる新たな価値を発見することでもある。

そして、その発見は、議員一人ひとりに個人のこころがまえを求める。こころがまえとは、自己の座標軸としての「価値軸」を持つということである。そのためには、地域に軸足を置きながら時空を動くことである。時空を動けば、通時的・共時的な比較につながりが見えるのである。現地に足を運ぶこと、対話すること、その上での内省が新たな価値の発見と価値軸を持つことにつながる。

政策能力の蓄積と科学性

いま一つ議員に求められるのは、政策形成、政策執行、政策評価といった各過程における政策分析力である。そこでは、予測という科学と調整という政治が表出することになる。

議員は、公選職である議員として合議制機関としての議会を構成する。また、独任制の機関である首長やその補助機関である職員と間接ないし直接に情報共有し議論することが、市民との関係も含めて求められる。これらは、自治体の基本法としての自治基本条例や自治体の政策水準を示す総合計画に依拠することが必要である。

科学ということでは、「拡大したら」、「粗くしたら」、「組み合わせたら」などと多角的に考えることが大切である(表)。そして、定性的、定量的な分析を適宜行うことが重要である。議会事務局職員(場合によっては執行部職員)を含め議員間では分析が容易でないときには、専門家の活用が必要である。

議会・議員としての覚悟と希望

ダウンサイジングを強いられる今、議会・議員は厳しい立場に立つ。そこでは、覚悟が求められる。覚悟とは、前に進むのも、立ち止まるのも、後戻りするのも、どんな政策をとろうとも責任をとるということである。責任をとるとは、社会の中にあって、限られた条件の中であっても、他者との関係性を踏まえながら自らの信ずる道に全力を尽くすということである。

ダウンサイジングについて、市民や首長・職員に理解してもらうこと、やむをえないと納得してもらうということについては容易でないことが想像される。うまく説明できないこともあるかもしれない。議会内の議論においても同じことがいえるであろう。自分では説明できたと思っても少数意見となる場合もあろう。その方が多いかもしれない。しかし、時の経過とともに、あるいは議論を重ねることで、少数意見であったものが多数意見になることは決して少なくない。議会・議員に諦めは禁物である。希望を持ち続けるのである。地動説を唱えたガリレオ・ガリレイを想起しよう。

【参考文献】

◇飯尾潤(2013)『現代日本の政策体系─政策の模倣から創造へ』筑摩書房

◇犬山市議会ホームページ(https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/gikai/index.html)(2019年10月28日確認)

◇国立社会保障・人口問題研究所ホームページ(http://www.ipss.go.jp/)(2019年10月13日確認)

◇総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html)(2020年2月13日確認)

◇田中富雄(2014)『人口減少時代の公共政策と自治体職員」ガバナンス156号、24〜26頁

◇田中富雄(2015)『一目で伝わる!公務員の図解で見せる資料のつくり方』学陽書房

◇土山希美枝(2006)「川崎『先駆自治体』の歴史位置」打越綾子=内海麻利編著『川崎市政の研究』敬文堂、43~ 108頁

◇内閣官房・内閣府総合サイト(ホームページ)(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/mahishi_index.html)(2020年1月21日確認)

◇松下圭一(1991)『政策型思考と政治』東京大学出版会