2020.02.10 女性議員

第30回 女性と政治:女性議員の増加の手法(下)──地方選挙補論Ⅰ──

(2)選挙運動の問題

選挙費用の負担の大きさは、女性が立候補に躊躇(ちゅうちょ)する理由の一つである。供託金やその他の選挙運動に関わる費用である(公営選挙による補助もある。ただし、町村長(供託金制度はある)や町村議会議員(供託金制度はない)には、公職選挙法では公営選挙が採用されていないのは異常である)。もちろん、男性でも同様であるが、特に女性にはより大きく作用する。「男は仕事、女は家庭」という社会規範が作動して、女性は経済的自立性が比較的弱いからである。経済的ハードルを低くすることが必要である。

(3) 女性候補者へのパワハラ・セクハラ

女性議員は「セクハラの壁」にも直面する。例えば、SNSなどで「彼氏はいるか」といったセクハラがやまない、街頭に立つと、「突然、抱きつかれた」といったセクハラもある。また、「お前、その程度で議員っていえるのか」といった罵声を浴びせられるパワハラもある(「女性議員にセクハラの壁」毎日新聞2019年1月6日)。

従来から議員同士の宴会において、女性にお酌等を強要するセクハラ行為がまん延していた(している)。

☆キーワード☆

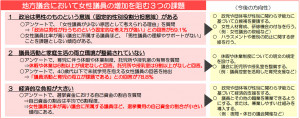

【地方議会において女性議員の増加を阻む三つの課題】

候補者男女均等法制定に際して、その素材となった調査報告書では、地方議会において女性議員の増加を阻む三つの課題と「今後の方向性」が明記されている。具体的な「今後の方向性」については本稿と重なるが、本稿では社会規範、組織規範、選挙制度を踏まえて、議会が取り組むべき課題を提起している。

出所:内閣府男女共同参画局・有限責任監査法人トーマツ(2018:3)(ただし、抜粋)

出所:内閣府男女共同参画局・有限責任監査法人トーマツ(2018:3)(ただし、抜粋)

図4 地方議会において女性議員の増加を阻む三つの課題

4 社会規範・組織規範の変容

女性議員増加のための手法を構想するに当たって、社会規範・組織規範の変容を確認しておこう。徐々にそれらの規範は変化している。これを確認するのは、従来からの女性議員増加の戦略と運動は重要であるし、意義あるものではあるが、その環境が整備されていなければ十分には達成されないからであり、ようやくその環境が整い、女性議員増加の可能性が高まってきていることを確認したいためである。主な変容のみ取り上げておこう。

(1) 社会規範の変容

「イクメン」文化も広がった。すぐ後に検討するように、男女共同参画関連の法律制定の効果も徐々にではあれ表れてきている。

(2) 組織規範の変容

日本労働組合総連合の役員の女性比率の高さについては、前述した。政党も女性を意識した戦略を採用するようになっている。中央政府や自治体の行政でも審議会等で女性比率を増加させる試みが見られるし、候補者男女均等法制定によって、政党、中央政府や自治体の努力義務も課せられた。また、自治会・町内会といった地域組織では、従来から女性なしでは活動できなかったが、人口減少等で女性役員も増加している。地域組織では、女性主体のNPOが積極的に活動し、地域経営を担っている(学習支援、フードバンク、子ども食堂、おはなし会等)。

組織原理も、徐々にではあれトップダウン型からネットワーク型への変化も起きている。「男らしさ」適合の組織原理からの変容も見られる。

(3) 法律や施策の変容:候補者男女均等法の意義

候補者男女均等法など女性候補者、女性議員を増加させる法律が制定された。それと同時に、社会規範や組織規範を変化させる法律や施策も登場している。

男女共同参画社会基本法(1999年)の制定、自治体での男女共同参画推進条例制定や計画の策定などは、社会規範・組織規範を変化させることに役立った。

また、家庭内のケアを社会化する制度が充実しなければ、「女は家庭」からは脱却できない。家族関係サービス支出・家族関係金銭支出の対GDP費、3歳児未満の保育施設の利用率、高齢者の介護サービスの利用率を上げることである(脱家族化)。待機児童問題が顕在化し、徐々にではあれその対策が行われている。介護保険も制度化された(2000年実施)。

すでに指摘したように、衆議院議員選挙において立憲民主党や共産党が24%の女性議員候補者を立てた場合、相対的な比率が積極的に評価されるのではなく、なぜ50%に達しないかの説明責任が発生する。それ以下の政党では当然である。「毎回の選挙において、政党幹部が女性候補者を立てられない理由を問われるのであるから、大きなプレッシャーになるに違いない」(三浦 2018:129)。

無所属が圧倒的に多い地方議会においても、政党所属議員が皆無ではないこと(都道府県・大都市では政党所属議員は多い)、及び無所属でも政党に所属している議員がいること、これらを想定すれば、地方議会でも政党に責任はある。2019年統一地方選挙では、女性候補者の比率目標を掲げた政党は、共産50%、自由50%、立憲40%、国民30%である。社民は数値目標を掲げていないが、党則に「クオータ制の原則」を掲げている(大木 2019a:4-5)。

数値目標以外の女性候補者支援策も行われている。女性候補者公募窓口や党中央組織での相談窓口(立憲、共産など)、女性候補者の公募(共産、公明以外)、都道府県連での女性候補者支援担当者の配置(立憲)、資金面での支援(国民、共産など)、女性候補者への研修や政治スクールの実績(自民、立憲、社民、希望など)、党内女性組織のメンバーによる活動支援(自民、公明など)などが行われている(大木 2019a:5)。

候補者男女均等法が成立した2018年5月の時点で、政党化が進行している道府県や指定都市の2019年統一地方選挙の候補者選定が終了していたことは、女性候補者が微増であった理由の一つである。今後も女性候補者の増加の可能性はある。

ただし、地方議会における政党化には留意点がある。地方政治の独自の争点をめぐって政策議論を行うことが必要であり、国政の亀裂線を無自覚に持ち込むことは厳に慎まなければならないことは、すでに指摘している(連載第25回(2019年2月12日号)、第26回(2019年3月25日号)参照)。