2020.01.27 議員提案条例

第4回 議論する議員提案条例②─既存条例の一部改正の手法とメリット─

4 「チーム議会」で既存の政策条例を見直してみよう

(1)検証見直しのための体制づくり

まず、既存の政策条例の検証見直しについて考えてみよう。当初から見直し対象の条例が議会側として定まっていれば当該条例の検証見直しをすることになるが、条例全体を対象に見直しを行う場合、次のようなプロセスによる。

ひと口に条例の検証見直しといっても、自治体が運用している条例の数は相当数に上る。例えば、神奈川県の場合、県のホームページに掲載されている例規集(4)で条例を検索すると401件(2019年7月16日現在)の条例が掲載されている。同様の方法で鎌倉市の例規集(5)を見ると302件(2019年10月9日現在)の条例が掲載されている。このすべてが自治体独自の政策条例ではないが、非常に多くの条例を自治体が運用している。これを、一部の議員で検証見直しすることは、かなりの労力と時間を要する。効率的かつ的確に作業を進めるためには、チーム議会として会派横断で作業を進めることが望ましい。

具体的には、連載第2回(2019年11月25日号)で取り上げた横浜市の財政責任条例の場合のような作業チームを会派横断で立ち上げ、構成メンバーごとに分担して作業をする方法や、議会の委員会ごとに所管する部局の条例を分担して委員会の所管事務調査として検証見直しをする方法などが考えられる。チーム議会の取組みとしてのコンセンサスが得られるのであれば、議長や議会運営委員会での了承を得た上で、「委員会の所管事務調査」として作業を行う方法が効果的であろう。委員会の所管事務調査は、地方自治法109条2項に基づき、委員会審議の一環として行う調査を指し、審議の一環である以上、執行部は出席等の協力義務が生じると解される。また、作業を委員会の取組みの一環として公費を使って行うことが可能であり、委員派遣として出張ヒアリング等を行う場合の事務局職員の同行も可能となる。また、参考人招致(地方自治法115条の2第2項)や専門的知見の活用(地方自治法100条の2)もすることができる。

(2)検証見直し作業の実際

ア 検討対象条例の抽出

どのような体制で作業を行うかはともかく、まず検証見直し作業の対象となる条例を、どの範囲とするかを決める必要がある。検証見直しの観点を決めて限定的な範囲で検討する方法もあろうが、例えば、委員会の所管部局ごとにすべての条例を検討対象とするとした場合、次のような条件でリストアップする方法が考えられる。以下のような条例で、対象条例を抽出する場合、通常の基礎自治体では、多くても50本前後ではないかと思われる。

【検討対象とする条例の条件】(例)

① 国の法律の施行条例等でないこと

② 国の法律に関係する条例であっても自治体の独自規定を含む条例であること

③ 条例制定後、5年以上経過していること

④ 行政処分や罰則規定があるにもかかわらず適用事例がほとんどないこと

⑤ 市町村や市民団体等から制度改正についての要望等が提出されていること

⑥ 他の自治体で改正等が行われているにもかかわらず放置されていること

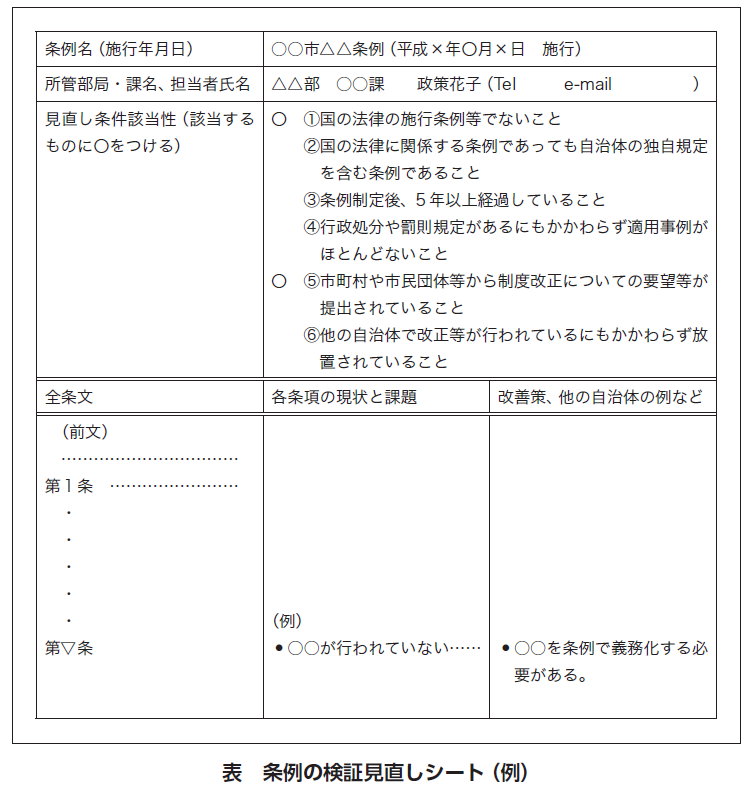

このような条例を、例えば委員会の調査事項として、下表の例のような「条例の検証見直しシート」などを使って関係部局に照会し、検討対象となる条例の抽出・リスト化を図る。

部局に照会するに当たっては、調査様式を漏れがないように作成すること、回答に当たる事務職員の事務負担を考慮し、照会する時期や回答期限に十分に留意する必要がある。また、調査についての協力を得やすいように、議会側が説明会を開催することも有効である。