2019.12.10 話し方・ファシリテーション

第2回 議会と市民の「話し合いの場」をデザインする

5 市民と議会の話し合いの場の類型を考える

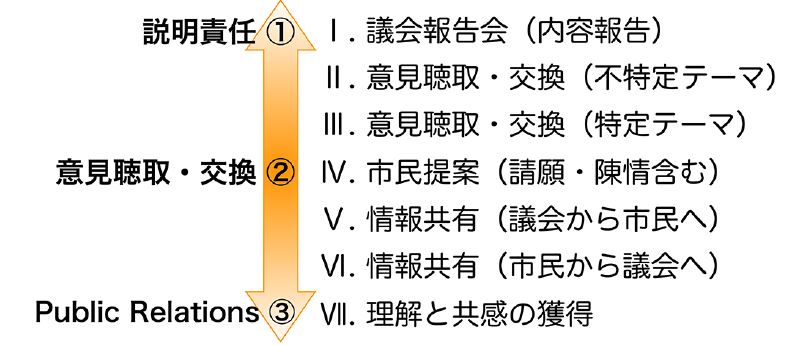

この二つの前提を踏まえつつ、「話し合いの場」の設計を考えたいが、あまりに幅広いのでいくつか類型化しておこう。前掲の

① 説明責任:自治体の主権者(オーナー)である市民に説明責任を果たす

② 意見聴取・交換:自治体政策の当事者(ユーザー)である市民の意見を聴く

③ PR:議会や議員について理解してもらい、できれば好感に基づく関係を醸成する

を指標とすると、下図のように整理できる。

実践の場では、それぞれの類型に他の類型の要素が含まれよう。例えば特定テーマでの意見聴取の機会を企画したとしても、自由な提案ができるしかけは残した方がよい。最後の10分は自由な意見を受け付けたり、ポストイットを用いる場合には自由意見を書けるようにしておくなどができよう。どの類型でも、その機会を通じて、来てくれた市民に議会と議員の存在や活動を理解してもらい、より良い関係醸成に努めるⅦ.は必須だろう。

実践の場では、それぞれの類型に他の類型の要素が含まれよう。例えば特定テーマでの意見聴取の機会を企画したとしても、自由な提案ができるしかけは残した方がよい。最後の10分は自由な意見を受け付けたり、ポストイットを用いる場合には自由意見を書けるようにしておくなどができよう。どの類型でも、その機会を通じて、来てくれた市民に議会と議員の存在や活動を理解してもらい、より良い関係醸成に努めるⅦ.は必須だろう。

6 市民と議会の話し合いの場の可能性

前回(2019年10月10日号)も指摘したとおり、市民と議会の「話し合いの場」には、議会をヒロバとする豊かな対話と議論の可能性がある。

例えば議会と市民の間の情報共有(Ⅴ.、Ⅵ.)では、我がまちの政策課題を知り学び語る参加型フォーラムや、課題共有型円卓会議などが挙げられる。女性議会や子ども議会、若者議会といった取組みも、市民から議会への情報共有とみることができよう。議会への市民参加は、政策課題をめぐる多様な対話と議論として進めることができる。行政の政策過程への市民参加では、行政がその結果として「何をなすのか」が問われる。しかし、議会の場合には、市民の多様な意見の発露というヒロバそのものの機能と、議会が「よき決断」をするための市民の意思表出、我がまちの政策課題という議会が議論すべきことの関心を共有するために、対話と議論そのものを目的としうるのである。行政の市民参加とはまた異なる市民の政策への参加を、議会は市民との「話し合いの場」を通じて実現できるのである。

ことに、市民と議会との「話し合いの場」の目的をどうデザインするかは重要である。当然、目的によっては、大人数だからよいとはならない場合がある。だいたい、話し合いへの満足度を高めるなら、ほどよい人数である方が高めやすい。

これらの整理の上で、実際に議会と市民の「話し合いの場」のデザインを検討しよう。次回は、筆者が実際にかかわった、現在一般的に行われている議会報告会の形式を参加型にアレンジした事例について紹介する。